どんな話題?

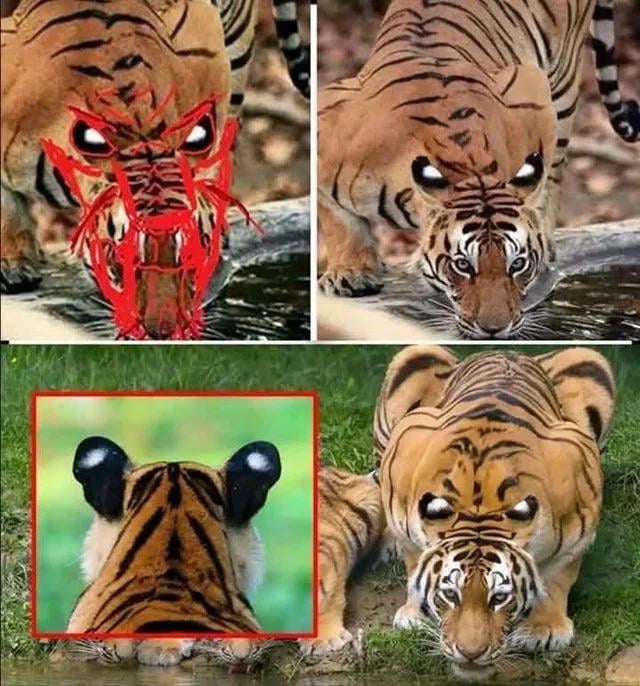

SNSで話題!<太字>トラの頭にある白い模様が、まるで別の<太字>生き物の顔に見えるという投稿が話題沸騰中です。

投稿者は、ある特定の角度から撮影されたトラの写真に注目。模様を上手く利用すると、まるで巨大な<太字>猛獣の顔が浮かび上がるように見えると指摘しています。

しかし、なぜトラはこのような模様を持っているのでしょうか?一説には、<太字>仲間との識別や、<太字>外敵を欺くためではないかと言われています。

先日、動物園でトラを観察していたら、子どもたちが「うわー、あそこにちっちゃいおじさんの顔がある!」と騒いでいました。確かに、角度によっては、疲れたサラリーマンのような哀愁漂う表情にも見えなくもない…。もしかしたら、トラも日々の生活に疲れているのかもしれませんね、ガオー!

虎の耳の裏にある白い斑点「眼状紋」は、虎の擬態戦略。頭を下げると現れ、まるで背後から見張られているような印象を与え、敵を威嚇する効果があると考えられています。

虎の耳の裏にある白い斑点「眼状紋」は、虎の擬態戦略。頭を下げると現れ、まるで背後から見張られているような印象を与え、敵を威嚇する効果があると考えられています。

みんなの反応

マジかよ。確かにその角度だと**トラの頭のバケモン**に見えるな。

それはそれで面白いな。今まで気づかなかったわ。一体どうやってそんな進化を遂げたんだ? 祖先のトラが水を飲んでる時に、どれだけの捕食者を偽の目で追い払うことに成功すれば、進化上の利点として選択されるんだよ!?

そりゃ誰もが思う疑問をぶつけるけどさ。一体**誰がトラを襲うんだよ**? あの「目」は何の動物を退けてるんだ?

マジかよ、俺のサル頭にも効いてきた。

視点をぼやけさせると、なんとなく見えるな。すごく怖い。まるで**巨大なドラゴンの頭**みたいだ。

その眼状紋は、子供たちが移動するときに親を見つけやすく、ついていきやすくするための信号だと考えられてる。 トラが水を飲むときに誰かを不安にさせるつもりはないんだよ。

目を細めると、効果がより良くわかるぞ!

もっとすごいのは、トラ自身が自分がそうだってことを知らないってことだな。

そんな風に見えたことなかったわ。 KITTY 😀

まじで**プレデター**に見える。

だから私はデカい蝶のタトゥーを入れてるんだ。

視線を少し落として目を半分開けて見ると、猫科/犬科の顔みたいに見える。 トラの顔にある白い部分がヒゲに似てるんだ。 こうなるとマジで恐ろしい。

ブラザー、レジェンダリーな**スキン**をゲットしたな、リアルで。

A natureza é foda demais!

頭の上に顔を進化させるために、どれだけのトラが**ワニ**に食い殺されたか想像してみてくれ!

何百万年もの歳月をかけて死をもたらすように造られた。

うわ、マジか… トラは身を守るための毛皮の模様が必要なのか?! 一体どんな**異形の生き物**から身を守ってるんだ? 今夜は眠れないかも…。 もしそのトラ食いが俺のところに来たらどうしよう? トラが恐れてるってことは、マジでヤバいに違いない!

マジかよ、今までこんなのなかったぞ。

確かにそうかもしれないけど、ちょっと**無理がある**と思うぞ。

後ろの写真は**パンダ**をおびき寄せたい時用?

一体どうやってこんな特徴を進化させたんだ?

勇次郎の背中を思い出した。

あるポーズだと**ドラゴン**に見えるし、別のポーズだと可愛い**モフモフの塊**に見える。

多分、**ワニ**のせいじゃね?

コメント