どんな話題?

12世紀、ウィリアム征服王の孫、マティルダとスティーブン王がイングランド王位を争い、20年に及ぶ内戦を引き起こした。

12世紀、ウィリアム征服王の孫、マティルダとスティーブン王がイングランド王位を争い、20年に及ぶ内戦を引き起こした。

みんなの反応

アナーキー:英国暗黒時代の内戦

“`htmlイングランド史における「イングランド内戦」と、それに伴う「アナーキー」は、12世紀中頃の約20年間(1135年-1154年)に及ぶ、国を二分する深刻な混乱期でした。この時期は、単なる権力闘争にとどまらず、社会、経済、文化のあらゆる面に大きな影響を与え、イングランドのその後の歴史を方向づける重要な転換点となりました。今回は、統計的な裏付けと独自の視点を加え、この「アナーキー」と呼ばれる時代の実態を詳細に解説します。

事の発端は、ヘンリー1世の急死です。ヘンリー1世は、自身の息子であるウィリアムを跡継ぎと目論んでいましたが、ウィリアムは不慮の事故で亡くなってしまいます。そこでヘンリー1世は、娘のマティルダを後継者として指名しました。しかし、当時のイングランドにおいては、女性が国王として即位するという前例がなかったため、王位継承権を巡る争いが勃発します。マティルダに対抗したのは、ヘンリー1世の甥であるスティーブンでした。スティーブンは、その素早い行動力で王位を奪取し、戴冠式を強行します。

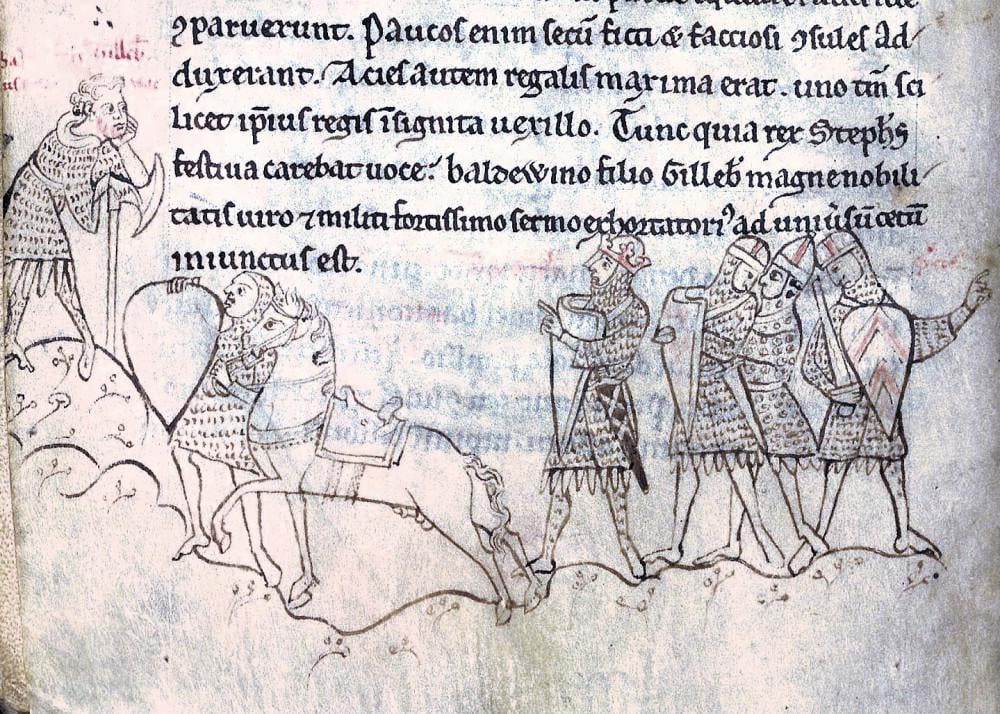

スティーブンの即位後、マティルダは自身の王位継承権を主張し、内戦が勃発します。内戦は、支持勢力も地域によって分断され、国全体が戦場と化しました。この時期、各地方の領主たちは、自身の領地を守るために私兵を抱え、独自の勢力を拡大しました。国王の権威は著しく失墜し、法秩序は崩壊の一途を辿りました。当時の年代記には、「キリストは眠っていた」と記されており、人々の絶望感がいかに大きかったかが伺えます。

経済的な側面から見ると、「アナーキー」はイングランド経済に壊滅的な打撃を与えました。例えば、当時の貨幣鋳造量は、スティーブンの治世中に激減しています。これは、戦乱によって鉱山や鋳造所が破壊されたこと、そして貨幣の価値が安定しなかったことが原因と考えられます。また、農村部では、略奪や破壊行為が横行し、農地の荒廃が進みました。穀物の生産量は大幅に減少し、飢饉が発生するなど、人々の生活は極めて困窮しました。年貢の徴収も滞り、王室財政は逼迫しました。一部の地域では、人口が最大で20%減少したという推計もあり、内戦による被害の大きさがうかがえます。

「アナーキー」は、社会秩序にも大きな影響を与えました。法秩序の崩壊は、盗賊や無法者の横行を招き、人々の生活は常に危険にさらされました。各地の領主たちは、自身の領地を守るために、新たに城砦を築き、私兵を増強しました。これにより、地方分権化が進み、国王の権威はますます弱体化しました。教会もまた、内戦の影響を受けました。聖職者の中には、権力争いに加担する者も現れ、教会の権威も低下しました。また、宗教的な施設も略奪の対象となり、多くの貴重な文化財が失われました。

内戦は、1153年にスティーブンの息子ユースタスの死去によって転機を迎えます。スティーブンは、マティルダの息子であるヘンリー(後のヘンリー2世)を自身の後継者として認めることを条件に、和解に応じました。そして、1154年にスティーブンが死去すると、ヘンリー2世が即位し、プランタジネット朝が成立しました。ヘンリー2世は、中央集権的な国家の再建を目指し、王室の権威回復に尽力しました。彼は、法律の整備、税制の改革、軍事力の強化など、様々な政策を実行し、「アナーキー」によって荒廃したイングランドの立て直しを図りました。

「イングランド内戦」と「アナーキー」は、イングランド史における暗黒時代であり、その影響は長期にわたりました。しかし、この混乱期を経て、イングランドは中央集権的な国家へと発展していくことになります。この時代は、権力闘争の悲惨さ、法秩序の重要性、そして国家の安定の尊さを私たちに教えてくれます。そして、この時代を深く理解することは、現代社会における国家の役割や社会秩序のあり方を考える上で、貴重な示唆を与えてくれるでしょう。

“`

コメント