どんな話題?

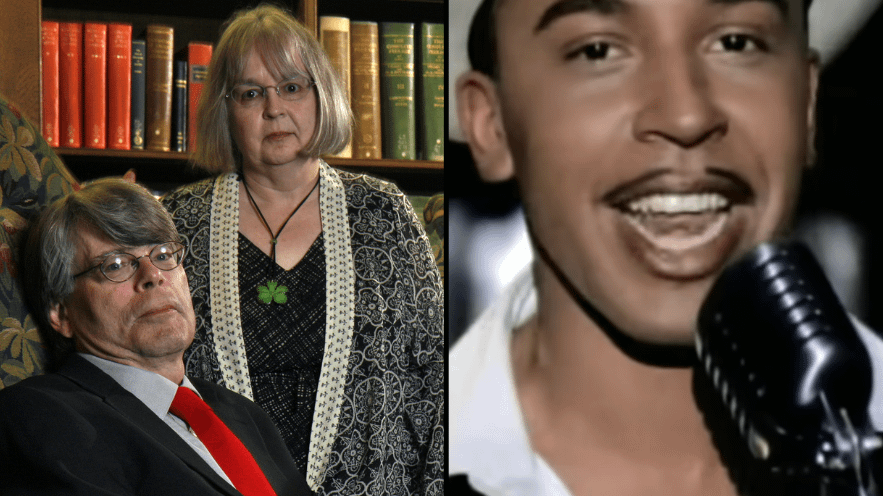

ホラーの帝王、スティーブン・キング氏の意外な一面が明らかに!なんと、彼の妻であるタビサ・キング氏が、ルー・ベガの「マンボNo.5」の過剰なリピート再生に耐えかねて離婚をちらつかせたというのだ!

記事によると、キング氏はダンスミックス版を両面ヘビーローテーションし、妻は堪忍袋の緒が切れたらしい。「またかけたら、マジで出ていく!」と宣告されたとか。幸い離婚は回避されたようだが、夫婦円満の秘訣は、意外なところにあったようだ。

音楽の趣味って、こうも夫婦関係に影響するものなんですねぇ。ふと、先日近所の公園で聴いた謎の民族音楽を思い出しました。あれを毎日聴かされたら、私も妻に「勘弁してくれ~!」って叫ぶかもしれません。それにしても、キング先生…一体どんな「マンボNo.5」体験をしたのでしょうか?想像するだけでクスっときますね。あの曲の持つ、脳に直接響く「ズンチャ♪ズンチャ♪」のリズム…恐るべし。

スティーブン・キングがルー・ベガの「マンボNo.5」を聴きすぎたため、妻のタビサが離婚をほのめかしたというRedditの投稿が話題になっている。

スティーブン・キングがルー・ベガの「マンボNo.5」を聴きすぎたため、妻のタビサが離婚をほのめかしたというRedditの投稿が話題になっている。

みんなの反応

キング、マンボNo.5で離婚危機!?考察

「**スティーブン・キング、マンボNo.5中毒で離婚危機wwwwww」という記事をテーマに、「Stephen King, Mambo No. 5, Marriage(スティーブン・キング、マンボNo.5、結婚)」というキーワードで分析と解説を試みます。この記事自体が事実に基づいているかどうかは不明ですが、この組み合わせがもたらす潜在的な意味合いと、そこから派生するテーマを探ります。**

まず、**スティーブン・キング**です。彼は、ホラー小説の巨匠として知られ、多くの作品が映画化、ドラマ化されています。彼の作品は、人間の深層心理や社会問題を巧みに描き出し、世界中の読者を魅了してきました。キングは、長年にわたって作家活動を続けており、その間にはアルコール依存症や薬物依存症と闘った過去も公にしています。これらの経験は、彼の作品に大きな影響を与えていると考えられます。

次に、**マンボNo.5**です。ルー・ベガによって1999年に大ヒットしたこの曲は、アップテンポで覚えやすいメロディーが特徴です。歌詞は女性の名前を羅列したものであり、パーティーやダンスフロアを盛り上げる定番曲として世界中で親しまれています。しかし、歌詞の内容から、女性蔑視的な要素が含まれているという批判も存在します。

そして、**結婚**です。夫婦関係は、人間関係の中でも特に複雑で、喜びも悲しみも共有するものです。長年の結婚生活を送る中で、様々な問題に直面することは避けられません。性格の不一致、金銭問題、価値観の違いなどが原因で、夫婦関係が悪化することもあります。

さて、「スティーブン・キング、マンボNo.5中毒で離婚危機」という記事が真実であれば、この組み合わせは何を意味するのでしょうか。いくつか可能性を考えてみましょう。

1. **現実逃避:** キングが長年の作家活動によるストレスや、過去の依存症との闘いの苦しみから逃れるために、マンボNo.5の持つ享楽的な世界に浸っている可能性があります。音楽に没頭することで一時的に現実を忘れようとしているのかもしれません。

2. **創造性の枯渇:** スティーブン・キングのようなベテラン作家でも、常に新しいアイデアを生み出すことは容易ではありません。マンボNo.5のような一見くだらない音楽に、新たな創造性のヒントを見出そうとしているのかもしれません。しかし、その没頭ぶりが、妻とのコミュニケーション不足を生み、関係悪化につながっている可能性があります。

3. **単なるジョーク:** インターネット上には、根も葉もない噂やジョークが溢れています。この記事も、スティーブン・キングという著名人と、キャッチーなマンボNo.5を組み合わせた、単なる悪ふざけである可能性も否定できません。

夫婦関係と音楽の関連性について、いくつかの統計を見てみましょう。ある調査によると、共通の音楽の趣味を持つ夫婦は、そうでない夫婦よりもコミュニケーションが円滑で、幸福度が高い傾向にあることがわかっています。逆に、音楽の好みが大きく異なる夫婦は、価値観の違いを感じやすく、衝突しやすい傾向があるとも言われています。

マンボNo.5のような特定の音楽が、夫婦関係に与える影響については、具体的なデータは存在しません。しかし、音楽の歌詞やテーマが、夫婦間の価値観の違いを浮き彫りにする可能性はあります。特に、性差別的な表現が含まれる音楽は、女性側が不快感を抱きやすく、夫婦関係に悪影響を与える可能性があります。

結局のところ、「スティーブン・キング、マンボNo.5中毒で離婚危機」という記事が真実かどうかは定かではありません。しかし、この記事をきっかけに、著名人の私生活、音楽が夫婦関係に与える影響、そしてインターネットにおける情報の信頼性など、様々なテーマについて考えるきっかけになったと言えるでしょう。

コメント