A Japanese wood planing competitor tries to perfect the thinnest wood plane.

byu/Newisance inDamnthatsinteresting

どんな話題?

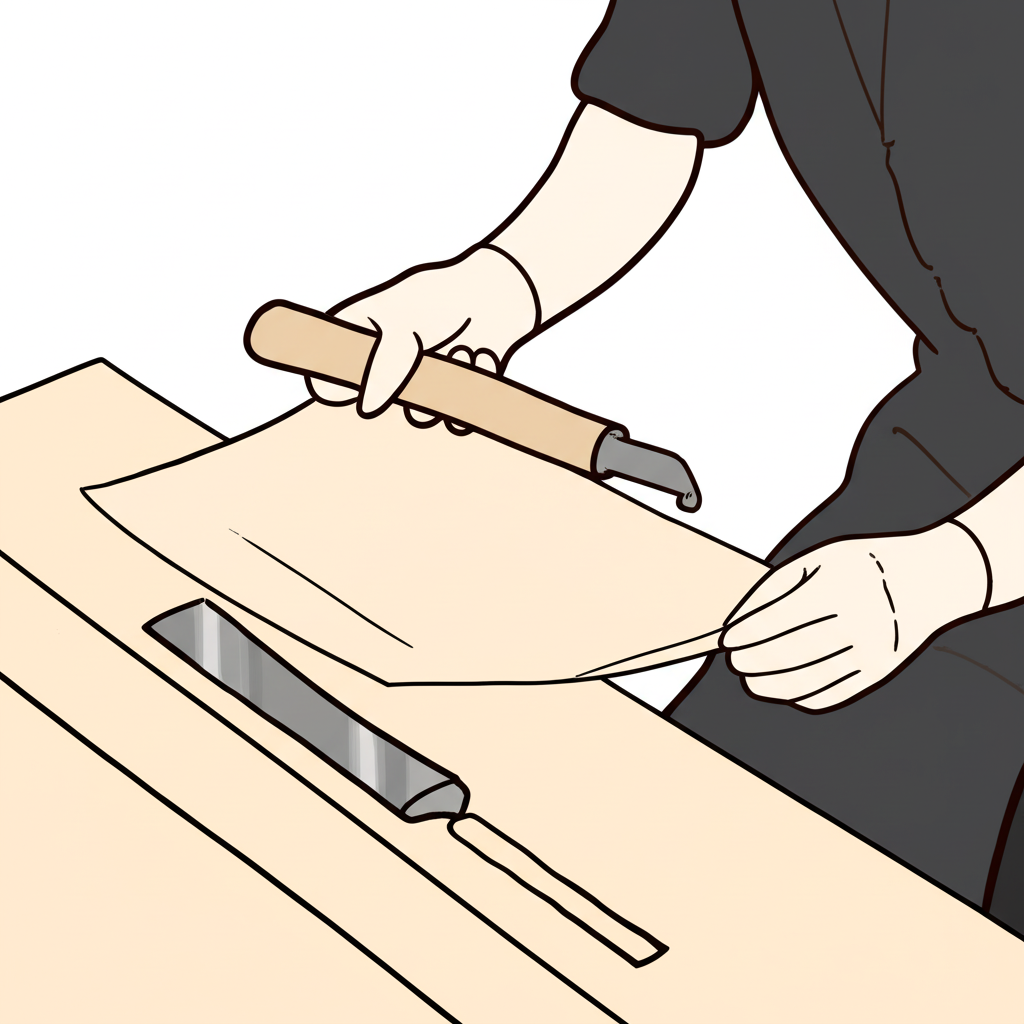

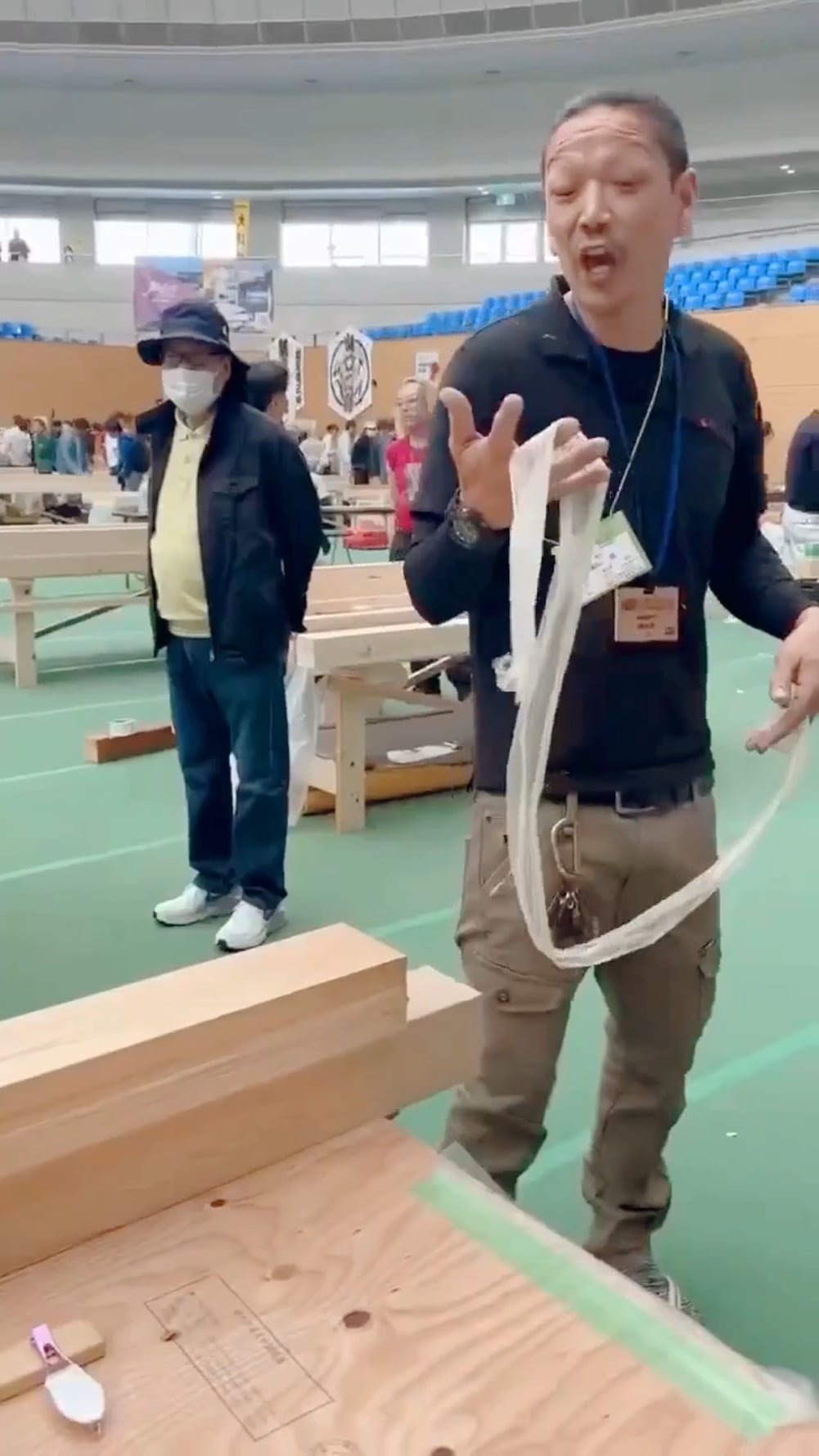

世界は広い! 木材を極限まで薄く削る木工技術を競う大会があるなんて、想像できましたか? 動画では、職人がカンナを使い、光が透けるほど薄い木を削り出す様子が紹介されています。まるで紙のような薄さに驚愕!

視聴者からは「職場のトイレットペーパーの製造過程を見たようだ」という声も(笑)。しかし、冗談はさておき、その繊細な技術には感嘆の声が多数。まさに職人技の極みと言えるでしょう。

ふと、近所のDIY好きのおじいちゃんの顔が浮かびました。あのおじいちゃん、いつも庭で木を削っているけど、もしかしたら隠れた才能の持ち主かも? 今度、こっそりカンナの刃の切れ味をチェックしてみようかな、なんてね!

日本の鉋職人が、世界最薄の鉋屑を目指し技術を競う様子をRedditの動画で紹介。究極の薄さを追求する職人技は、見る者を魅了する。

日本の鉋職人が、世界最薄の鉋屑を目指し技術を競う様子をRedditの動画で紹介。究極の薄さを追求する職人技は、見る者を魅了する。

みんなの反応

鉋削り:薄さと競争、職人技の極み

“`html「【凄すぎ】日本の職人、世界最薄の鉋削りに挑戦!その結果…」という記事のテーマである「**wood planing (鉋削り)**」「**thinness (薄さ)**」「**competition (競争)**」は、日本の伝統技術と職人技の奥深さを象徴しています。この記事を深掘りするために、それぞれのキーワードを分析し、統計的な視点も交えながら解説します。

まず、**鉋削り**は、木材の表面を滑らかにするための日本の伝統的な道具である**鉋(かんな)**を使った技術です。単に表面を整えるだけでなく、木材の持つ美しさを引き出し、木目を際立たせる効果があります。日本の建築や家具作りにおいては欠かせない技術であり、その精度と仕上がりは職人の腕によって大きく左右されます。鉋の刃の調整、木材の選定、そして削る角度や力加減など、すべてが完璧でなければ、理想的な削り面は実現できません。

次に、**薄さ**ですが、これは鉋削りの技術における究極の目標の一つと言えるでしょう。究極の薄さを追求することは、鉋の性能を最大限に引き出し、職人の技術を試す試金石となります。一般的に、建築で使用される木材の表面を整える鉋削りの場合、0.1mm~0.3mm程度の厚さで削られることが多いですが、「世界最薄」を目指す挑戦においては、その数分の一、あるいはそれ以下の厚さを目標とします。具体的な統計データはありませんが、世界大会などで行われる鉋削りの薄さ競争では、数ミクロン単位の薄さを競う世界が繰り広げられています。この極限の薄さを実現するためには、微細な調整が可能な特殊な鉋が必要であり、同時に、木材の種類や状態、湿度など、あらゆる要素を考慮する必要があります。

**競争**という側面も非常に重要です。世界最薄を競う**鉋削り**大会は、単なる技術披露の場ではなく、職人たちの情熱とプライドがぶつかり合う真剣勝負の舞台です。互いの技術を尊重し、切磋琢磨することで、全体の技術レベルが向上していく効果も期待できます。近年では、インターネットやSNSを通じて、世界中の職人が情報交換を行い、技術革新が進んでいます。これにより、鉋の素材や形状、削り方の技術など、様々な面で進化が見られます。

さらに、この「**wood planing, thinness, competition**」のテーマは、日本の**職人**文化を深く反映しています。長年の修行によって培われた技術、細部へのこだわり、そして何よりも最高のものを追求する精神は、世界に誇る日本の文化遺産と言えるでしょう。このような技術を守り、後世に伝えていくためには、若い世代への教育や技術継承が不可欠です。競争の場を通じて、次世代の職人が育ち、伝統技術がさらに発展していくことを期待します。

最後に、**鉋削り**における**薄さ**の追求は、単なる記録更新に留まらず、木材の持つ可能性を広げるという意味でも重要です。例えば、極薄の木材を建材や家具に使用することで、軽量化や新しいデザインの可能性が生まれます。また、環境問題への意識が高まる中、木材の有効活用という観点からも、鉋削りの技術は注目されています。今後、**競争**を通じて、より革新的な技術が開発され、**鉋削り**がさらに幅広い分野で活用されることを願っています。

“`

コメント