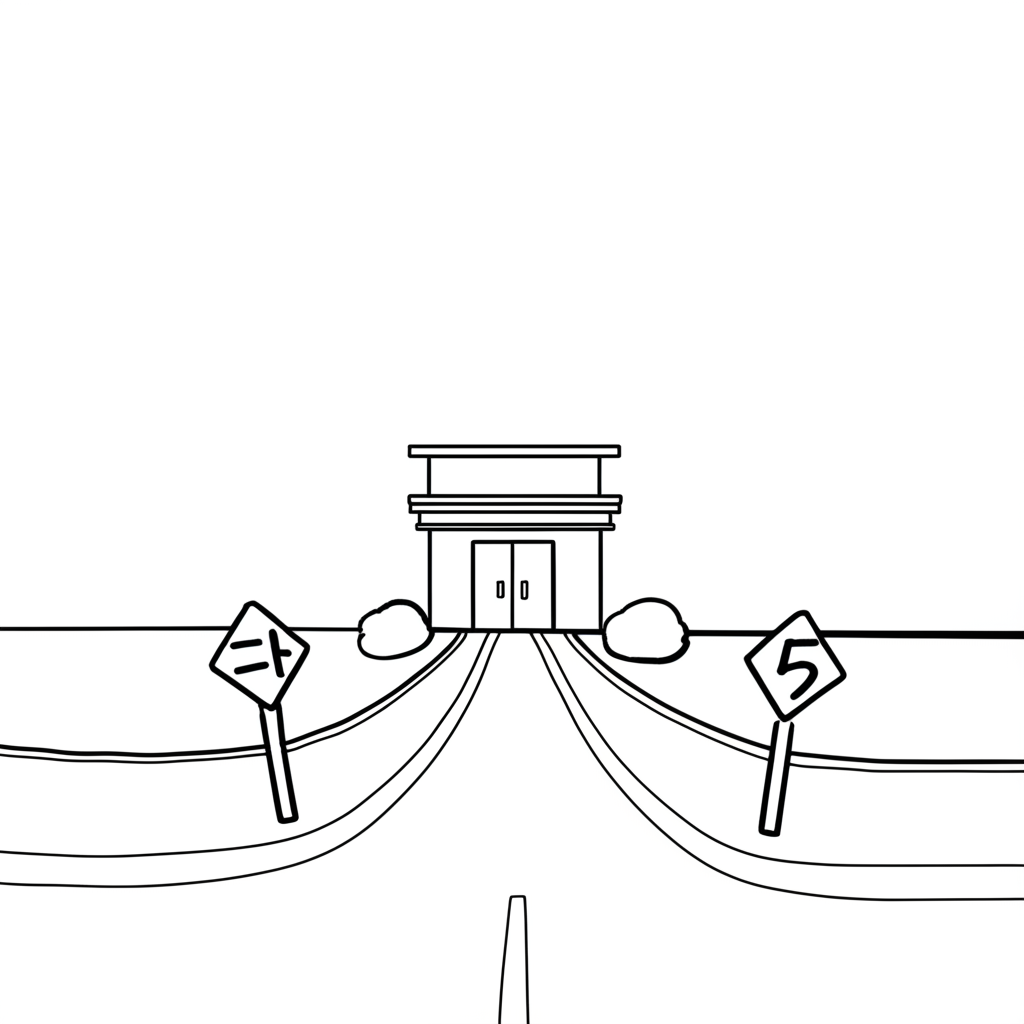

この葬儀場は行き止まりの場所にある。

どんな話題? SNSで話題沸騰!「行き止まり」の道路にある葬儀場の写真が、なんとも言えないユーモアを誘っています。多くの人が、場所の選択に「意図的だ!」とツッコミ。中には、音楽好きならニヤリとする「Frampton Comes Alive」を連想するコメントも。「天国への道」と捉える人もいれば、「終点」という現実を突きつけられた気分になる人もいるようです。

ところで、先日、たまたま近所の葬儀場の前を通った時のこと。普段は静かな場所なのに、その日は黒い服を着た人々がゾロゾロと…。まるでモノクロ映画を見ているようでした。ふと、「人生の行き止まり」って、こんなにも騒がしいものなのかもしれない、なんて考えてしまいました。…考えすぎですかね?

行き止まりにある葬儀場の写真がRedditで話題に。「葬儀場が行き止まりとは、経営が危ないのでは?」とユーモラスに評されている。

みんなの反応 ぜひ、「Frampton Comes Alive」のレコード を置いてて欲しいわ。:)

時には「行き止まり」の方が本当に望ましい こともある。

ちょっと面白いし、元々そこを買って今の形にしたオーナーは楽しんでる と思うわ。

昔の職場が行き止まりの道にあったんだ。毎日その標識を通ってたけど、マジでその通り だった。

反論させてもらうと、ここは死が始まる場所 だと言いたい。

あの場所ではFrampton comes aliveの意味が違う意味 を持つな。

私の子供たちは2003年と2004年にテキサス州ファーマーズブランチのデッドマンズ病院で生まれたの。あーあ!

うちの介護施設の隣に何が建ったかって? 火葬場 だよ!

俺が育った場所にはスローター・ロードに葬儀場があったな。確か行き止まり でもあったと思うけど、勘違いかもしれない。

「Do you feel like we do?」 – P. Frampton

Do you feeeeel like I dooooo?

ようやくこのサブレの真髄を理解してる OPが現れたな。

昔住んでたオハイオの葬儀場の裏に大きな空き地があって、ある日そこに何百羽ものハゲワシ がいたんだ。すごくしっくりきた。

行き止まりにある葬儀場(または火葬場、正確には覚えてない)で、「通り抜けできません」って看板を見たことがある。そこに到着する人への配慮 なのか、技術的な違いがあるのかわからないけど、当時は面白いと思った。

サンディエゴにあるGoodbody Mortuaryっていう葬儀場を思い出した 。

葬儀ビジネス、笑いで脱・行き止まり?

p>「葬儀場、まさかの行き止まりwww経営ヤバすぎワロタ」という記事のタイトルは、一見不謹慎に思えるかもしれません。しかし、このタイトルが指し示すのは、タブー視されがちな**b>「葬儀」「死」**というテーマを、あえて**b>「ユーモア」**を交えて語るという試みです。なぜ、このようなアプローチが有効なのでしょうか? また、葬儀ビジネスにおける「行き止まり」とは何を意味するのでしょうか?

p>まず、**b>死とユーモア**の組み合わせについて考えてみましょう。人が死という厳粛な現実に向き合うとき、感情はしばしば圧倒されます。悲しみ、喪失感、不安… これらの感情は非常に重く、長期にわたって人の心を蝕むことがあります。しかし、ユーモアは、この重荷を一時的に和らげる効果があります。自虐的な笑いや、状況を少し俯瞰して見ることで生まれる滑稽さは、心をリラックスさせ、前向きな気持ちを取り戻すきっかけとなるのです。もちろん、不適切なユーモアは反感を買う可能性がありますが、上手く使えば、死を受け入れるためのクッションとなりえます。

p>次に、葬儀ビジネスにおける**b>「行き止まり」**についてです。これは、必ずしも物理的な場所の行き止まりを指すだけでなく、経営戦略の行き詰まり、サービスのマンネリ化、顧客ニーズの多様化に対応できない状況などを指すことが多いでしょう。例えば、従来の形式的な葬儀しか提供できない、高齢化が進む地域で若年層向けの新しいサービスを開発できない、インターネットを通じた情報発信が苦手で集客に苦戦している… こういった状況は、葬儀場経営における行き止まりと言えるでしょう。

p>葬儀業界は、少子高齢化、核家族化、価値観の多様化など、様々な社会変化の影響を受けています。従来の画一的な葬儀だけでなく、家族葬、直葬、海洋散骨など、故人の遺志や家族の意向を反映した多様な葬送方法が求められるようになっています。また、葬儀費用に対する意識も変化しており、高額な葬儀を避け、シンプルで経済的な葬儀を希望する人が増えています。これらの変化に対応できなければ、葬儀場は顧客を失い、経営状況は悪化の一途をたどるでしょう。

p>統計的に見ると、葬儀件数は高齢化に伴い増加傾向にありますが、1件あたりの葬儀費用は減少傾向にあります。これは、上述したように、低価格な葬儀を希望する人が増えていることや、葬儀の規模が縮小していることが要因として考えられます。つまり、葬儀場経営者は、**b>収益性を維持しながら顧客ニーズに応える**という、非常に難しい課題に直面しているのです。

p>では、葬儀ビジネスが行き止まりから脱却するためにはどうすれば良いのでしょうか? 一つの解決策は、**b>「ユーモア」**を積極的に活用することです。ただし、ここでいうユーモアは、故人や遺族を侮辱するものではなく、むしろ寄り添い、共感し、心を癒すようなユーモアです。例えば、故人の人生を振り返る際に、エピソードを交えながら明るく語る、故人の好きだった音楽や趣味を葬儀に取り入れるなど、故人の個性を尊重したユニークな葬儀を企画することで、遺族の心を和ませることができます。また、葬儀後も、遺族の心のケアを行うグリーフケアプログラムを提供することで、長期的な顧客との関係を構築することも重要です。

p>さらに、インターネットを活用した情報発信も不可欠です。自社のホームページやSNSを通じて、葬儀に関する情報だけでなく、死に対する考え方、終活に関する情報など、幅広いコンテンツを提供することで、潜在顧客との接点を増やし、信頼関係を築くことができます。また、オンライン相談やオンライン葬儀など、新しいサービスを開発することで、顧客ニーズの多様化に対応することができます。要するに、従来の固定観念にとらわれず、**b>柔軟な発想で新しい価値を創造する**ことが、葬儀ビジネスが行き止まりから脱却し、持続可能な経営を実現するための鍵となるでしょう。

行き止まりにある葬儀場の写真がRedditで話題に。「葬儀場が行き止まりとは、経営が危ないのでは?」とユーモラスに評されている。

行き止まりにある葬儀場の写真がRedditで話題に。「葬儀場が行き止まりとは、経営が危ないのでは?」とユーモラスに評されている。

コメント