どんな話題?

19世紀アメリカを舞台に繰り広げられた化石発掘競争、通称「骨の戦争」。オーサンニエル・チャールズ・マーシュとエドワード・ドリンカー・コープという二人の古生物学者が、互いを蹴落とすためにあらゆる手段を使ったというから驚きです。130種以上の新種を発見しながらも、化石の破壊や捏造も横行。まるで子供のケンカみたいなドタバタ劇ですが、古生物学に与えた影響は計り知れません。

先日、近所の骨董市で、明らかに年代物の化石らしきものを発見!興奮して鑑定してもらうと、「ただの石膏細工だよ、ハハッ」と一笑に付されました。もしかしたら、骨の戦争時代に作られたニセモノだったのかも…?なんだか夢がありますよね!

1800年代、2人のライバル科学者が、恐竜発見数を競い、妨害工作や買収など泥沼の争いを繰り広げた「骨の戦争」。互いのキャリアを潰し合いながらも、130種以上の恐竜に命名した。

1800年代、2人のライバル科学者が、恐竜発見数を競い、妨害工作や買収など泥沼の争いを繰り広げた「骨の戦争」。互いのキャリアを潰し合いながらも、130種以上の恐竜に命名した。

みんなの反応

恐竜化石を巡る骨肉の争い:ボーン・ウォーズ

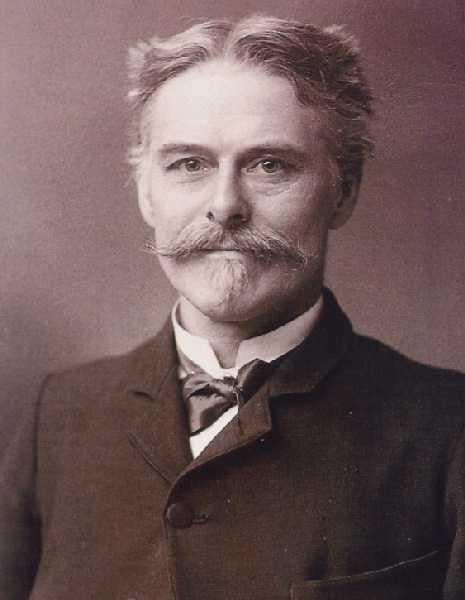

19世紀後半、アメリカを舞台に繰り広げられた**ボーン・ウォーズ(Bone Wars)**は、**古生物学**の歴史における最も激しい、そして悪名高い**競争**の1つです。この争いは、エドワード・ドリンカー・コープとオスニエル・チャールズ・マーシュという、当時のアメリカを代表する**古生物学者**の間で繰り広げられました。

ボーン・ウォーズの発端は、表面上は単なる学術的な意見の相違でした。しかし、すぐに私怨が絡み、競争はエスカレートしていきます。両者は、より多くの化石を発見し、より多くの論文を発表することで、互いを打ち負かそうとしました。その結果、新たな恐竜の種類が次々と発表され、**古生物学**の知識は飛躍的に向上しました。代表的な発見としては、コープによるディプロドクス、マーシュによるトリケラトプスなどがあります。

しかし、競争は手段を選ばないものとなりました。発掘現場の破壊工作、賄賂を使った土地所有者からの情報収集、論文の発表妨害、そして相手の論文に対する激しい批判など、非倫理的な行為が横行しました。記事「【悲報】19世紀の恐竜博士さん、発掘現場爆破&賄賂で骨肉の争い…130種以上を発見も」にあるように、発掘現場の爆破という極端な行為も報告されています。これは、相手が化石を入手するのを阻止するためのものでした。

このような激しい競争は、当然のことながら、多くの誤りを生み出しました。不完全な化石に基づいて不正確な復元図が作成されたり、同じ化石が異なる種類として複数回登録されたりといった事例が多数存在します。例を挙げると、マーシュはアパトサウルスの頭骨が見つからないままにブロントサウルスとして発表し、後にアパトサウルスの完全な標本であることが判明しました。このような混乱は、後の**古生物学者**たちによって修正されることになりました。

ボーン・ウォーズの影響は**古生物学**界全体に及びました。一例として、発見された種類の数を統計的に分析すると、ボーン・ウォーズ期間中に発表された新種数は、それ以前と比較して大幅に増加しています。しかし、同時に、その後の研究によって無効とされた種も多数存在し、競争の激化が質の低下を招いた可能性を示唆しています。

ボーン・ウォーズは、**古生物学**の発展に大きく貢献した一方で、その非倫理的な側面は深く反省されるべきです。競争は時に進歩を促しますが、倫理的な境界線を越えてしまうと、学問全体の信頼性を損なう可能性があります。今日の**古生物学**界は、ボーン・ウォーズの教訓を生かし、より協調的で倫理的な研究体制を構築しようとしています。データ共有の促進、論文の査読プロセスの強化、そして何よりも、真理の探究という学問の本質を忘れないことが重要です。

コメント