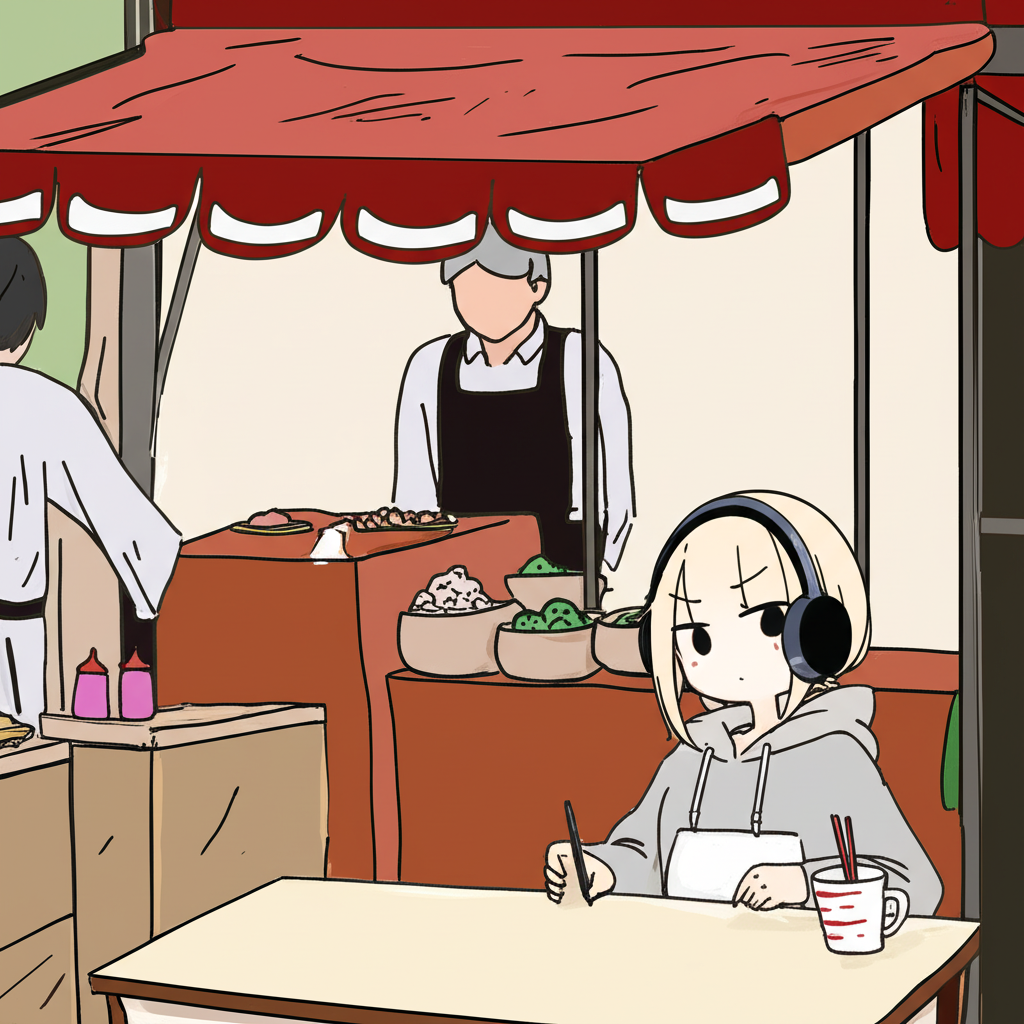

中国人の子供が、両親の屋台の下でオンライン授業を受けている。

どんな話題?

とある市場の屋台で勉強する少女の写真が話題を呼んでいます。学校が閉鎖されたコロナ禍、両親の働く場所の一角が彼女の学びの場に。狭い空間ながらも、そこで懸命に宿題に取り組む姿は、多くの人々の心を打ちました。写真には、逆境にも負けず、努力を続ける少女の姿が映し出されています。厳しい環境下でも学ぶことを諦めない彼女の決意と、それを支える家族の愛情が伝わってきます。

先日、近所の定食屋さんで、小学一年生くらいの男の子が、宿題をしながら店番をしているのを見かけました。そろばんの玉をはじく音が「カチャカチャ」と店内に響き、なんとも懐かしい気持ちに。聞けば、ご両親は共働きで、男の子は夕食時までお店を手伝っているとのこと。最初は戸惑っていたそうですが、今では計算が得意になったみたい。逞しいなぁ、と感心しつつ、ふと、「もしかして、これが今の時代の『寺子屋』なのかも?」なんて、妙に納得してしまいました。

中国の屋台で両親を手伝いながらオンライン授業を受ける少女の姿が感動を呼んでいる。過酷な環境ながらも学ぶことを諦めない少女の姿は多くの人々の心を打ち、涙腺を崩壊させている。(96文字)

みんなの反応

他人の暮らしを見るの好きだわ。みんな同じように毎日クソみたいな日々を乗り越えようとしてるんだなって思えるから。

その飯は100%マジでウマいはず。アメリカだと、中華料理屋で子供が宿題してたりiPadいじってたりするの、良い中華料理のミシュラン星みたいなもんだからな。

マジで胸が締め付けられるけど、同時に勇気も湧いてくるわー。厳しい状況だけど、何があっても学ぼうって決意してるのがわかる。彼女と両親にマジリスペクトだわ。

ちょっと窮屈そうだし、こうなった経緯は悲しいけど、意外とめっちゃ居心地良さそうに見えるんだよな。

これ見てたら子供の頃思い出すわ。俺も小さい頃、バーのカウンターの下でよく遊んでたなぁ😂 なんか洞窟みたいで結構居心地良かったんだよね。

みんな状況を良くするために色々やってるけど、ほとんどの場合、ゲーム自体がイカサマだから報われないんだよな。

中国に2年近くいたけど、広東語はあんまり上手くなかった。あるおばちゃんがやってる地元の飯屋がめっちゃ美味くて、ほぼ毎日通ってたんだ。そこに投稿されてる写真みたいな幼い娘がいたんだよね。ある日、彼女が英語で話しかけてきて、英語を勉強してるって知った。中国で英語を話せる地元の人を見つけるのはラッキーなことで、彼女に料理の作り方を説明したら、いつも手伝ってくれたんだ。この投稿見てたら、2013年のあの頃と、みんなが人生で経験する苦労を思い出すわ。

この献身には、世界が与えられる全ての機会に値する。

うちの子供たちは、中華料理屋の息子たちと一緒に学校に通ってたんだ。夕食時に店に行くと、いつも隅っこで宿題してたよ。上の子は10歳くらいでレジをやってたかな。良い子たちで、頭もかなり良かった。近所のクソガキどもよりずっと礼儀正しかったな。

私は決して楽ではありませんでした。ブルックリンで生まれました。父から100万ドルの小規模ローンを受けました。

これは感動するな。誰もが違う環境に生まれてくる。人生は自分で切り開くものだ。

それは両親の犠牲の証だね。大変な屋台の商売をしながらも、彼女のためにスペース、光、そして勉強するためのテクノロジーを用意しているんだから。これぞ愛だよ。

「アジア人は頭が良い」と安易に一般化する人は、この側面を見ていないことが多い。生まれつき賢いのではなく、幼い頃からの努力の賜物なんだよ。

これ実は、新型コロナウイルスのパンデミック初期、2020年5月の湖北省での写真なんだよね。5年も経って今更出てくるとは…

より高画質でトリミングされていないバージョンは[こちら](https://i.imgur.com/BNfDu01.jpg)です。関連画像は[こちら](https://imgur.com/a/YvUSyqD)にあります。 [こちら](https://www.dailymail.co.uk/news/article-8296195/Chinese-girl-seven-study-parents-market-counter-day.html)より:

彼女は自分自身と両親をゲットーから抜け出させるだろう。俺の母親も同じことをしてくれた。俺の最初のコンピューターは、たぶん給料2ヶ月分だったと思う。コンピューターの組み立て方とプログラミングを学んだ。彼女たちに感謝する。彼女に幸運を!

母の店でカウンターの下で昼寝してたのを思い出すな。母のそばにいるのが大好きだった。

この写真、めっちゃ古いから、もう彼女は大学に通ってるかもな。

机の上に手を伸ばせば美味しいおやつがあるなんて羨ましい。

実際…かなりクールだな。居心地の良い場所、すぐそばに母親、おやつもある。親にとっても、仕事しながら子供を見守れるからストレスがない。おまけに、騒がしい場所でも集中できるようになる。

文字通り、周りの世界が動いている中で勉強してるんだから、マジモンの集中力だわ。

アメリカでは、注文して取りに行くときに12歳くらいの子供が宿題しながらレジもやってたら、絶対美味い中華料理屋だってわかるよな。これ以上ないくらい本格的。

これが「ヤツらが俺たちの仕事を奪う!」とか言ってる先進国の連中には絶対に理解できない状況なんだよな。多くの移民の子たちはこうやって育つんだよ。その間にも、地元の連中はTikTokで時間を無駄にしてるんだよ。

ADHD(注意欠陥・多動性障害)の人に最適な学習環境じゃね?

子供にとって最高の雰囲気だな。子供の頃、あんな場所に隠れてダラダラしたかったわ。

俺の友達にも、親のレストランで手伝いながら宿題してたやついたわ。

東アジアの国の教育委員会は、子供たちが今やってるような宿題の量を減らしたいって話を聞いたことあるわ。親がマジで要求してるんだって。

教育格差とレジリエンス:少女の物語

“`html

「【涙腺崩壊】屋台の娘、過酷な環境でオンライン授業 → まさかの結末…」という記事のテーマである「Resilience(レジリエンス)」「Education(教育)」「Circumstances(環境)」は、現代社会における大きな課題を浮き彫りにしています。レジリエンスとは、困難や逆境を乗り越え、回復する力のことです。教育は、知識やスキルを習得し、自己実現を可能にするための基盤となります。そして、環境とは、私たちが生活し、学び、成長するあらゆる外部要因を指します。この記事の少女は、厳しい生活環境下でオンライン授業を受け、教育を諦めずにレジリエンスを発揮している様子が描かれています。

まず、教育格差の問題に目を向ける必要があります。OECD(経済協力開発機構)の調査によると、家庭環境が子どもの学力に与える影響は大きく、特に経済的な困難を抱える家庭の子どもたちは、十分な学習環境や教材にアクセスできない傾向があります。この記事の少女のように、屋台を手伝いながらオンライン授業を受けるという状況は、まさに環境が教育に与える影響を如実に表しています。自宅に静かな学習スペースがない、インターネット環境が不安定、十分な睡眠時間が確保できないなど、多くの困難が想定されます。

しかし、このような状況下でも、少女は教育を諦めずに努力を続けています。これがレジリエンスの力です。困難な状況を認識し、それに対応しようとする力、目標を達成するために粘り強く努力する力、そして周囲のサポートを活用する力などが、レジリエンスを高める要因となります。心理学の研究では、レジリエンスの高い人は、ストレスを感じにくい、困難な状況を客観的に捉えられる、周囲との良好な関係を築けるといった特徴があることが示されています。

さらに、この記事の少女を支えているのは、周囲のサポートです。家族、友人、先生、地域社会からの支援は、彼女のレジリエンスを高める上で不可欠な要素となります。例えば、先生が放課後に個別指導を行ったり、地域住民が学習スペースを提供したりすることで、彼女は困難な状況を乗り越えることができるでしょう。教育は、学校だけでなく、家庭や地域社会全体で支えるべきものであるということを示唆しています。

記事の「まさかの結末」がどのようなものかは不明ですが、少女が教育を通じて自己実現を果たすことができたのであれば、それは彼女自身のレジリエンスと、周囲のサポートの賜物と言えるでしょう。このような事例は、教育格差を解消し、すべての子どもたちが平等に教育を受けられるようにするための取り組みの重要性を示唆しています。具体的には、経済的な支援、学習環境の整備、メンタルヘルスのサポートなどが考えられます。

最後に、私たち一人ひとりが、困難な状況にある子どもたちに関心を寄せ、できる範囲でサポートすることが重要です。例えば、学習ボランティアに参加したり、寄付をしたり、地域の子どもたちを見守ったりすることで、彼らのレジリエンスを高め、未来を切り開く手助けをすることができます。教育は未来への投資であり、すべての子どもたちがその恩恵を受けられる社会を目指すべきです。

“`

中国の屋台で両親を手伝いながらオンライン授業を受ける少女の姿が感動を呼んでいる。過酷な環境ながらも学ぶことを諦めない少女の姿は多くの人々の心を打ち、涙腺を崩壊させている。(96文字)

中国の屋台で両親を手伝いながらオンライン授業を受ける少女の姿が感動を呼んでいる。過酷な環境ながらも学ぶことを諦めない少女の姿は多くの人々の心を打ち、涙腺を崩壊させている。(96文字)

コメント