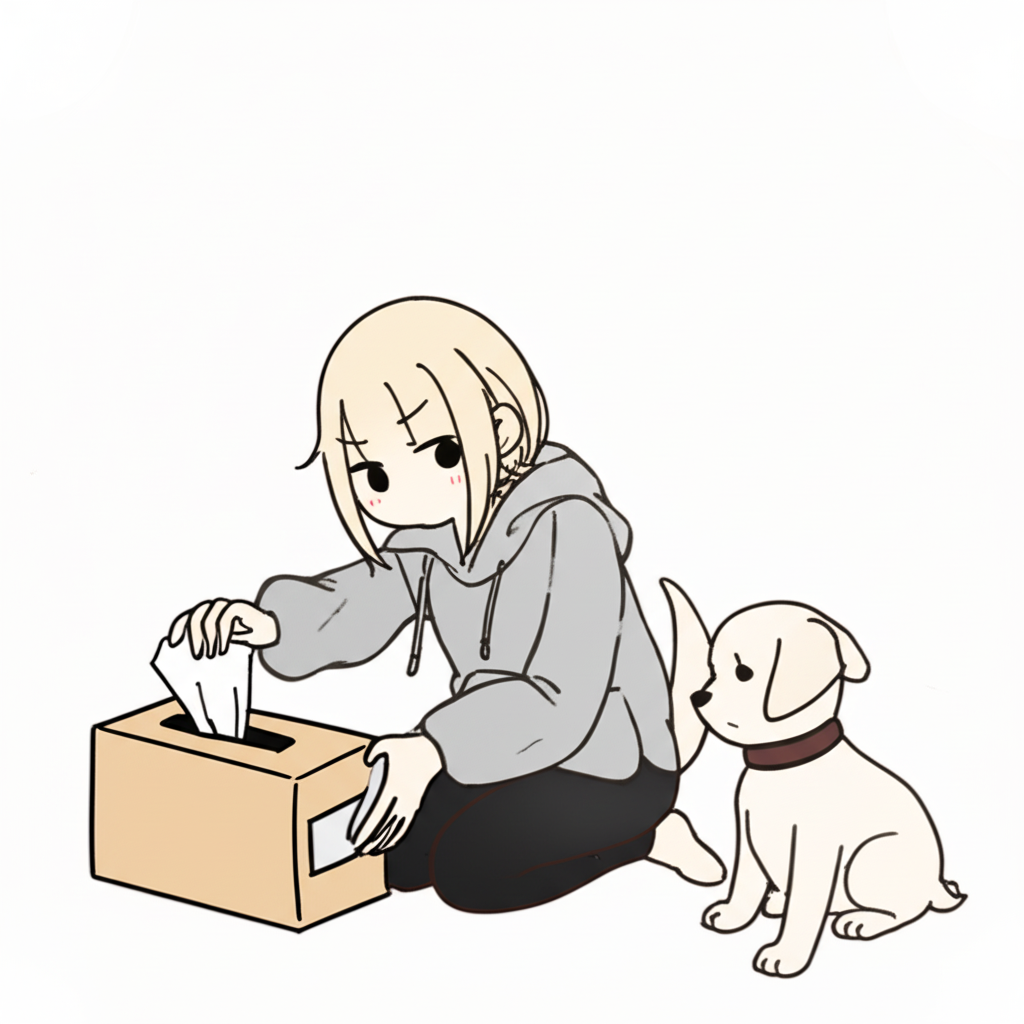

His human didn't need to say anything, the dog took care of everything.

byu/sco-go inAmazing

どんな話題?

飼い主が何も言わなくても、犬が状況を察して必要な行動を即座に取る様子がRedditで話題に。言葉に出さずとも理解し助ける犬の賢さと忠誠心が光る動画。

飼い主が何も言わなくても、犬が状況を察して必要な行動を即座に取る様子がRedditで話題に。言葉に出さずとも理解し助ける犬の賢さと忠誠心が光る動画。

みんなの反応

介助犬:感動の行動と支援の輪

“`html介助犬は、ただ可愛いペットではありません。肢体不自由者の方や聴覚障害者の方など、様々なハンディキャップを持つ方の日常生活をサポートする、特別な訓練を受けた行動のエキスパートです。今回の記事「飼い主「何も言ってないのに…」→犬が全てを察して行動!」は、まさにその介助犬の能力の高さを象徴する出来事であり、多くの人々に感動を与えました。

この記事で語られているように、介助犬は、飼い主のちょっとした表情や仕草、さらには体調の変化さえも敏感に察知し、必要なサポートを的確に提供します。これは、長期間にわたる訓練と、飼い主との深い信頼関係によって培われた能力です。単に指示されたことを行うだけでなく、状況を行動予測し、自発的に動くことができるのが、介助犬の大きな特徴と言えるでしょう。

では、具体的にどのような行動が感動を呼ぶのでしょうか?例えば、ドアの開閉、物の拾い上げ、緊急時の救助要請はもちろんのこと、転倒の際の支え、薬のリマインダー、さらには、飼い主の孤独感を癒やすための寄り添いなど、多岐にわたります。 これらの行動は、飼い主のQOL(生活の質)を劇的に向上させ、社会参加を促進する上で非常に重要な役割を果たしています。

介助犬の育成には、高度な専門知識と時間、そして費用が必要です。日本における介助犬の数は、欧米諸国に比べてまだまだ少ないのが現状です。これは、育成施設の不足や、介助犬に対する社会的な理解が十分に進んでいないことなどが原因として挙げられます。 2023年の日本介助犬協会のデータによると、実際に活動している介助犬の数はわずか数十頭程度であり、潜在的なニーズに遠く及んでいません。

しかし、近年、介助犬の存在と役割に対する認知度は着実に高まっています。今回の記事のように、介助犬の行動や感動的なエピソードが広く共有されることで、より多くの人々が介助犬に関心を抱き、支援の輪が広がっていくことが期待されます。 例えば、SNSでの拡散や、テレビ番組での特集などを通して、介助犬の訓練プロセスや、飼い主との絆が紹介されることで、より深い理解が生まれるでしょう。

介助犬は、単なる補助犬ではなく、パートナーであり、家族の一員です。彼らの献身的な行動は、私たちに多くのことを教えてくれます。 今後、介助犬の育成支援、受け入れ環境の整備、そして社会全体の理解促進を通じて、より多くの人々が介助犬の恩恵を受けられる社会になることを願います。 彼らの行動と、それによって生まれる感動は、私たちに希望と勇気を与えてくれるでしょう。

“`

コメント