「へえ、知らなかった。チャーリーとチョコレート工場の最初の草稿では、ゴールデンチケットは9枚提供されていて、工場で犠牲になる子供ももっと多かったんだ。例えば、ある女の子とその父親(学校の先生)は、恐らく殺されてキャンディに変えられ、そのキャンディを食べると一時的に子供たちが学校を休めるほど具合が悪くなるんだって。」

どんな話題?

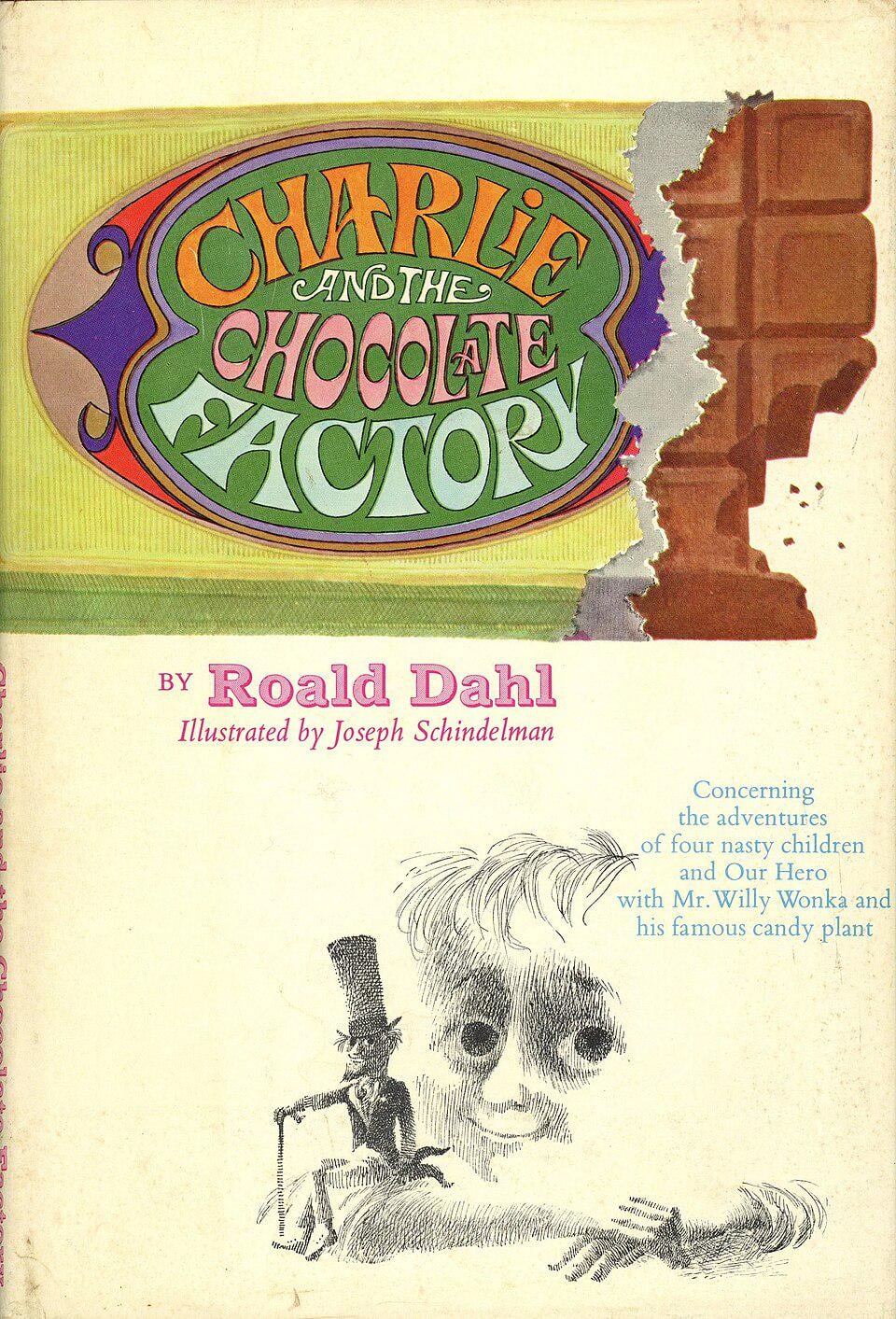

ロアルド・ダールの「チョコレート工場」、実は初期の草稿はもっとドロドロだった!?

記事によると、私たちが慣れ親しんでいるファンタジーとは裏腹に、子供たちが悲惨な運命を辿る描写や、倫理観を揺さぶる要素が満載だったそう。まさにグリム童話を彷彿とさせる、背筋がゾワリとする展開が盛り込まれていたとか。

あの残酷描写は、第二次世界大戦の従軍経験が影響しているのかも…?著者の隠された一面を知ると、物語の味わい方も変わってくるかもしれませんね。

昔テレビで見たチョコレート工場の特集で、ウンパルンパのメイクを担当したおばちゃんが、「子供が怖がるからって、笑う顔を練習させたんだよ」と証言していたのを思い出した。果たして、ダールが本当に描きたかったのは、夢か悪夢か…?

「チャーリーとチョコレート工場」の初期稿では、ゴールデンチケットは9枚で、工場で犠牲になる子供も多かった。ある少女とその父親(教師)は、キャンディに変えられ、子供たちが仮病で学校を休む原因になっていたと考えられる。

みんなの反応

いつも思うんだけど、**児童文学作家**のロアルド・ダールが、実は第二次世界大戦の**ガチ戦闘経験者**だったって事実に気づく人を見るのが楽しいw そのオーラ、マジ半端ねぇんだわ。

ロアルド・ダールの(大人向け)短編小説はマジで素晴らしい。スティーブン・キングを彷彿とさせるんだよな。キングがダールからの影響を認めてても、全然驚かないわ。

最近読んだばかりだけど、あれ完全に子供向けの**ホラー映画**だよな。

あの本の中で、バイオレットが自分の舌を噛み切って精神病院に閉じ込められる女の子についての歌を歌われるんだぜ。

ウィリー・ウォンカはフレディ・クルーガーに「マジか!」って言わせるレベル。

子供の頃にその草稿を読んで、工場が魔法だと思ってたのに、お菓子が文字通り**人間**で出来てるって気づくこと想像してみ? マジもんのホラーじゃん。

それって彼の短編小説 *Pig* を思い出すな。世間知らずの少年が工場見学に行き、豚と一緒に製造ラインに乗せられちゃう話。

子供の頃からロアルド・ダールに対して愛憎入り混じった感情を抱いてたわ。奇抜なコンセプトは好きだったけど、物語にはどこか不吉なものが漂ってたんだよね。後になって、彼の作品から人種差別的な要素など、多くの不快な部分を修正した編集者がいたことを知ったわ。

今、マジでそのバージョン読みたいわ。#ダールカットを公開せよ

マジかよ、最終版より全然ダークじゃん。ロアルド・ダールは初期の草稿では遠慮がなかったんだな。

悪いけど、レベッカ、あの子供たちは**死んでる**んだよ。

マジで*チャーリーとチョコレート工場*って子供向けだったのか?

マジかよ、俺らが育ったバージョンより全然ダークじゃん。ダールの最初の草稿がもっと不気味だったってのは、納得できるわ。

ダール作品の魅力: 子供向けとダークさ

ロアルド・ダール作品は、一見子供向けでありながら、その根底には、時に残酷とも言えるダークな要素が潜んでいる点が大きな魅力です。彼の作品を分析することで、子供向け作品における「ダーク」表現の意義や、それが読者に与える影響について深く考察することができます。この記事では、ダールの作品、特に「チャーリーとチョコレート工場」の初期案を例に、統計的な情報や独自の視点を交えながら、このテーマを掘り下げていきます。

ロアルド・ダールが書いた子供向け作品の売上を統計的に見てみると、世界中で数億冊を売り上げており、翻訳された言語の数も100を超えるなど、驚異的な数字が並びます。この成功の要因の一つとして、彼の作品が持つ独特な「ダークさ」が挙げられます。例えば、「チャーリーとチョコレート工場」では、ウンパルンパに制裁を受ける子供たちが登場しますが、彼らの行動は決して許されるものではありません。過食やわがままなど、子供たちが犯しがちな欠点を強調し、罰を与えることで、読者である子供たちは「やってはいけないこと」を強く認識するのです。初期案では、さらにその描写がエスカレートし、子供や父親が悲惨な目に遭う場面があったとされています。これらの要素は、最終版ではマイルドに調整されたものの、作品全体のトーンを特徴づける重要な要素として残っています。

ロアルド・ダール作品におけるダークな要素は、単に読者を怖がらせるためのものではありません。むしろ、現実社会の不条理や人間の醜さを、子供にも理解しやすい形で提示することで、彼らが社会の一員として生きる上で必要な倫理観や道徳観を育むことを目的としていると考えられます。例えば、「マチルダは小さな大天才」では、マチルダの両親や校長先生といった大人たちが、自己中心的で無知な存在として描かれています。このような描写は、子供たちに「大人も完璧ではない」ということを教え、自立心や批判精神を育むきっかけとなります。

「チャーリーとチョコレート工場」の初期案に見られる過激な描写は、作品のダークサイドを極端に強調したものであり、最終的には削除されました。しかし、その初期案からも、ロアルド・ダールが子供向け作品において、単なるおとぎ話ではない、現実の厳しさや人間の複雑さを伝えようとしていたことが伺えます。現代の子供向け作品においても、過度な暴力表現は避けるべきですが、現実から目を背けず、人間の持つ光と影を描写することで、より深く、記憶に残る作品を生み出すことができるのではないでしょうか。

ロアルド・ダールの作品は、一見するとユーモラスで楽しい物語ですが、その奥には、人間の本質や社会の矛盾を鋭く見抜く視点が 숨겨져 있습니다. 彼が描くダークな要素は、子供たちにとって、単なる怖い話ではなく、成長する上で必要な教訓を与えてくれる、貴重な贈り物なのです。これからも、彼の作品は、世代を超えて読み継がれていくことでしょう。

「チャーリーとチョコレート工場」の初期稿では、ゴールデンチケットは9枚で、工場で犠牲になる子供も多かった。ある少女とその父親(教師)は、キャンディに変えられ、子供たちが仮病で学校を休む原因になっていたと考えられる。

「チャーリーとチョコレート工場」の初期稿では、ゴールデンチケットは9枚で、工場で犠牲になる子供も多かった。ある少女とその父親(教師)は、キャンディに変えられ、子供たちが仮病で学校を休む原因になっていたと考えられる。

コメント