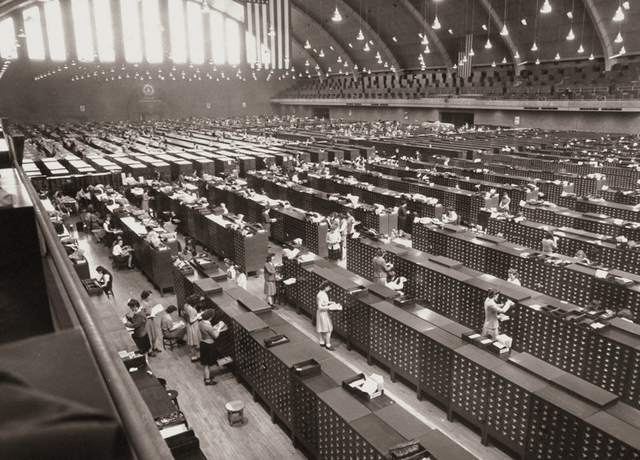

これは、1942年当時のFBIの指紋データベースの様子です。

どんな話題?

「昔はこうだった…指紋ファイル保管の衝撃!」

写真に写るのは、まるで巨大な図書館のようにズラリと並んだ指紋ファイル。今やUSB一つに収まるデータが、かつてはこんなにも場所を必要としていたとは!手作業で分類し、照合していた時代、想像を絶する労力と時間がかかっていたでしょう。今では考えられないほど非効率ですが、それだけ多くの雇用を生み出していたのも事実です。

ふと、昔テレビで見たドキュメンタリーを思い出しました。あるベテラン指紋鑑定士は、何十年もひたすら指紋と向き合い、「指紋には人生が刻まれている」と語っていました。彼の目は、まるで迷宮のように複雑で、深淵を覗いているようでした。AIによる効率化も素晴らしいけれど、失われた職人の目が少し恋しい、そんな風に感じるのは私だけでしょうか。

1942年のFBI指紋データベースは、手作業で管理された膨大なファイル群だった。現代のデジタルデータベースとは異なり、その規模とアナログな管理方法が驚きを呼んでいる。(99字)

みんなの反応

で、今なら全部、サーバー一台に収まるんやろな…マジかよ!🤯

指紋照合を全件手動でやってたんじゃねーかって思ってる奴いるかもだが、違うぞ。ヘンリー式分類システムみたいなのを使って、10本の指の指紋をコード化するんだ。で、記録からそのコードを探す。一致または類似するのを見つけたら、その数件を目視で照合するってわけ。ふむふむ。

クラウドストレージの前は、棚ストレージだったんだよ。それもまた良かったんだぜ。😎

そりゃ昔は殺人事件なんて解決できなかったんだな… (´・ω・`)

これ何の建物だ?アリーナか体育館みたいだな。観客席まであるし。🏟️

昔は世界中でファイル保管の仕事で食ってた人が何百万人もいたんだよ。コンピューターとかデータとかいうクソが出るまではな。

今はポニーテールのおっさんがラップトップ一台でやってる。あるある。

この写真を見ると、映画「未来世紀ブラジル」の「忙しい仕事」の音楽が聞こえてくる。わかる。

子供の頃に指紋盗られたのまだ根に持ってる。(`Д´)

で、今じゃピクルスサイズのUSBとかmicro SDで済むんだから面白い。🥒

これ、ATF(アルコール・タバコ・火器取締局)の銃器追跡データベースとほぼ同じ状態なんだぜ。議会の共和党が、ATFのコンピューター化を禁止してるからな。

[ソース](https://www.alamy.com/stock-photo/fbi-fingerprint-files.html?sortBy=relevant&utm_source=chatgpt.com)

データが文字通りの「ベース」を必要としていた時代!🧱

なんでSDカードにスキャンしなかったんだ?アホなの? (´Д`)

こういうのを見ると、ここ数十年でどれだけの仕事が失われたのか実感するわ。今じゃ全部、パソコン一台の前にいる一人で済むんだもんな。💻

Tの列が丸々あるな。頻度に基づいているんだな……。なるほどね。

「AI」が指紋検索するようになったけど、結果に対する信頼度は上がってないわ。アルゴリズムを誰が組むかによるな。結局ソレな。🤖

ディストピア映画の一場面みたいだけど、当時はこれが日常だったんだな。世も末。

これどうやって実用的に使うんだ?犯罪現場から採取した指紋を、毎日何千もの候補と照合するのか?それを全部手作業でやってるのか?意味わからん。┐(´д`)┌

あの忌まわしき怪物、J・エドガー・フーバーがもたらした数少ないまともな革新の一つかもしれない。

昔はサーバーに保管してたんだ。でも2022年の大停電の後、物理ストレージに戻った。え、マジ?SF設定?

今日のFBIエプスタイン事件の修正チームはこんな感じ。盛るなw

またこれか。1ヶ月後くらいにまた投稿するわ。定期的。

戦後の世界経済がこれほどまでに発展したのは、社会が移行期にあり、この種の仕事をする人が大量に必要だったからだと考えたことはないだろうか?

この非スケーラブルな問題が、コサインを使った圧縮アルゴリズムの発明の動機となった。なるほどね。

あと、「聖櫃」を保管してた場所でもある。ネタかぶりw

これどうやって機能するんだ?犯罪現場から指紋を採取したとして、それを何十万もあると思われるサンプルと、デジタル時代以前にどうやって比較するんだ?手作業でそんなことできるわけないだろ。言われてみればそうだな。

女性は立ってファイルの引き出しを扱い、男性は机に座って仕事してたんだな。きっとそれには、完全に合理的な理由があったんだろう。←(棒読み)

指紋データ活用:進化と課題

“`html

近年、指紋データの活用は、犯罪捜査の領域をはるかに超えて、私たちの生活に深く浸透しています。その起源を辿ると、1942年にFBIが構築したという、黎明期の指紋データベースに遡ります。当時としては画期的な技術革新であり、犯罪者の特定に飛躍的な進歩をもたらしました。この記事では、指紋データの歴史から、現代における活用、そして未来への展望を、分析や統計を交えながら解説します。

FBIが1942年に構築した指紋データベースは、現在のようなデジタル化されたものではなく、膨大な紙のカードに分類された指紋を、目視で照合するという、非常に手間のかかるものでした。しかし、当時としては最新鋭の技術であり、それまで不可能に近かった迅速な犯人特定を可能にしました。例えば、事件現場で採取された指紋と、データベースに登録された前科者の指紋を照合することで、容疑者を絞り込むスピードは格段に向上しました。このシステムは、犯罪捜査におけるデータ活用の先駆けであり、後のデータベース技術の発展に大きな影響を与えました。

現代において、指紋認証技術は、スマートフォンやパソコンのロック解除、クレジットカード決済、入国審査など、様々な場面で活用されています。これらの技術は、1942年当時の原始的なデータベースとは比較にならないほど高度化されており、指紋データをデジタル化し、高速な分析アルゴリズムによって照合することで、瞬時に個人を特定することが可能です。統計的に見ると、現代の指紋認証システムの誤認識率は極めて低く、安全性と利便性を両立した個人認証手段として広く普及しています。

さらに、技術革新は止まることなく、指紋データの活用範囲はさらに拡大しています。例えば、生体認証技術を活用した新しい決済システムや、医療現場での患者認証システムなどが開発されています。また、指紋だけでなく、顔認証や虹彩認証など、他の生体情報と組み合わせることで、より高度なセキュリティシステムを構築することも可能です。将来的には、指紋データが、個人の身分証明だけでなく、医療情報や金融情報など、様々な情報を紐付けるキーとなる可能性も秘めています。

しかし、指紋データの活用には、プライバシー保護という重要な課題も存在します。個人情報保護の観点から、指紋データの収集、保管、利用には、厳格なルールと規制が必要です。例えば、データの暗号化、アクセス制限、利用目的の明確化などが挙げられます。また、万が一、指紋データが漏洩した場合、その影響は非常に大きいため、セキュリティ対策を徹底する必要があります。今後、指紋データの活用がさらに進むにつれて、プライバシー保護とのバランスをどのように取るかが、重要な課題となります。

結論として、1942年のFBIの指紋データベースから始まった指紋データの活用は、技術革新によって、私たちの生活を大きく変えました。犯罪捜査だけでなく、個人認証、決済、医療など、様々な分野でその恩恵を受ける一方で、プライバシー保護という課題も抱えています。今後、分析技術の向上と適切な規制によって、指紋データがより安全かつ有効に活用されることが期待されます。

“`

1942年のFBI指紋データベースは、手作業で管理された膨大なファイル群だった。現代のデジタルデータベースとは異なり、その規模とアナログな管理方法が驚きを呼んでいる。(99字)

1942年のFBI指紋データベースは、手作業で管理された膨大なファイル群だった。現代のデジタルデータベースとは異なり、その規模とアナログな管理方法が驚きを呼んでいる。(99字)

コメント