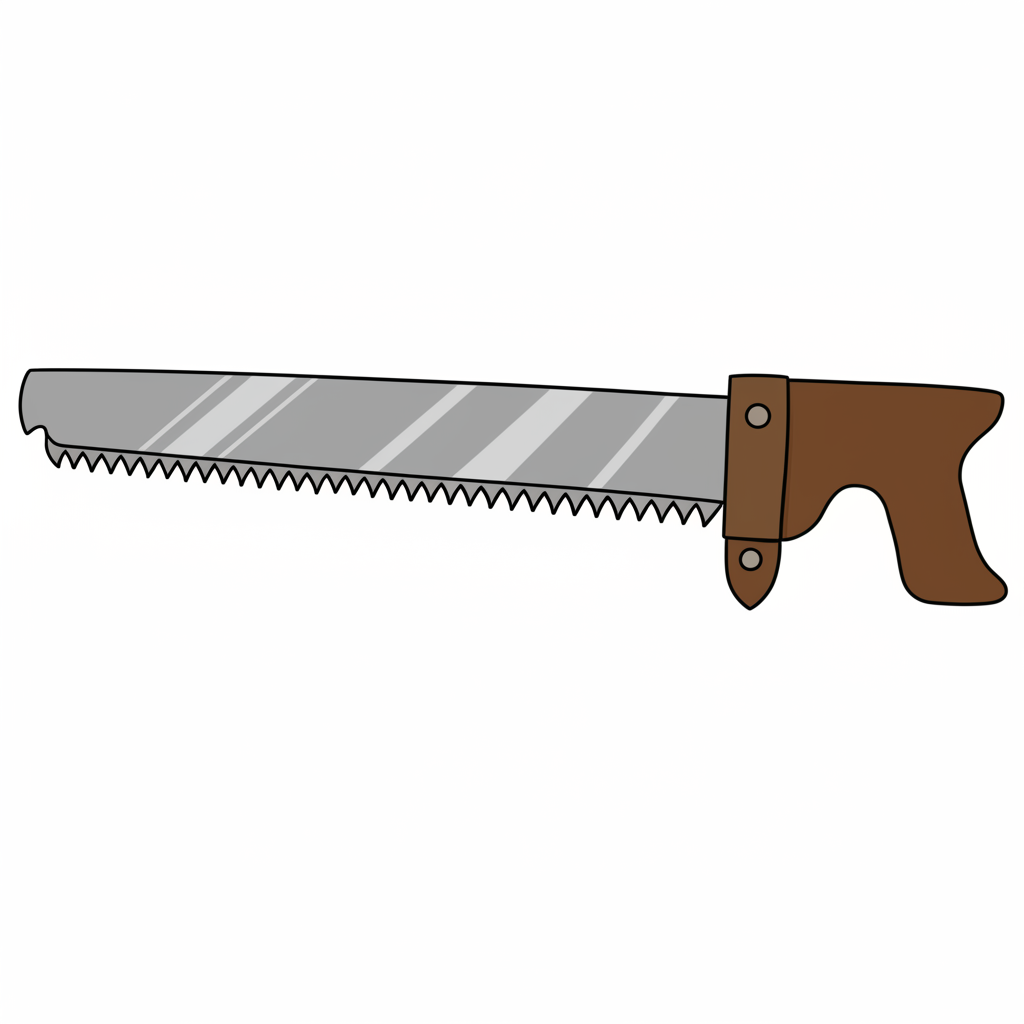

A saw from WW1 that rolls up for easy storage

byu/bigbusta inDamnthatsinteresting

どんな話題?

【懐かしのチェーンソー、その実力やいかに?】

一見レトロなこのチェーンソー、使ってみると意外と苦戦するらしい。特に、切断物が細くなるにつれて刃が挟まりやすく、スムーズな切断にはコツがいるようだ。ハンドルが両端についていることから、元々は2人で使うことを想定されていた可能性も。現代のチェーンソーに比べ、携帯性は高いかもしれないが、収納は意外と面倒かも?

先日、ホームセンターで木材を選んでいると、隣のおじいさんが「昔はなぁ、こんな便利なもんなくて、ギコギコ手で切ってたんだよ」としみじみ。その時の顔が、まるで遠い昔を懐かしむような、ちょっと切ない笑顔だったのが忘れられない。このチェーンソーも、そんな時代に使われていたのかも?

ネット上では、「緊急時の切断に使えるかも?」なんて声もちらほら。でも、ちょっと待って!危ないから、やめておきましょうね!

第一次世界大戦で使用された、巻き取り式でコンパクトに収納できるノコギリが話題。斬新な収納方法が注目を集めている。

第一次世界大戦で使用された、巻き取り式でコンパクトに収納できるノコギリが話題。斬新な収納方法が注目を集めている。

みんなの反応

手動チェーンソー:歴史と危険性

“`html【マジか】第一次世界大戦のノコギリから学ぶ!手動チェーンソーの危険性と歴史

「【マジか】第一次世界大戦のノコギリ、収納が斬新すぎると話題に」という記事からインスピレーションを受け、今回は**手動チェーンソー**、特に歴史的器具としての側面と、現代における**危険性**について深掘りしていきます。第一次世界大戦で使用されたノコギリは、その過酷な環境下での必要性から生まれた、ある意味で異形とも言える道具でした。しかし、その背景には、現代の私たちも学ぶべき教訓が数多く潜んでいます。

手動チェーンソーと聞いて、現代の電動チェーンソーを想像される方もいるかもしれませんが、ここで取り上げるのは、電力を用いない、文字通り人の手で動かすチェーンソーです。より正確には、「フレームソー」と呼ばれる種類のノコギリが近いでしょう。フレームソーは、鋸刃がフレームに張られ、テコの原理を用いて木材を切断する構造を持っています。第一次世界大戦で使用されたものは、多くの場合、非常に大型で、二人一組で操作する必要がありました。兵士たちは、塹壕の構築や補強、あるいは破壊工作のために、木材を伐採する必要がありましたが、敵の砲火の下では、騒音の大きい電動工具を使うことはできません。そこで、**手動チェーンソー**が活躍したのです。

第一次世界大戦における**手動チェーンソー**の利用に関する具体的な**統計**データは多くありませんが、当時の写真や証言からは、その普及度と重要性を伺い知ることができます。例えば、森林地帯での戦闘や、塹壕戦が長引いた地域では、**手動チェーンソー**が不可欠な道具として広く使用されたと考えられます。写真資料を分析すると、兵士たちが大型のノコギリを肩に担いで運んでいる姿が確認できます。これは、いかにそのノコギリが重要であったかを示す証拠と言えるでしょう。

さて、現代において、**手動チェーンソー**はDIY作業などで使用されることがあります。しかし、その**危険性**は決して軽視できません。電動チェーンソーと比較して、**手動チェーンソー**は操作に高度な技術と体力が必要です。誤った使い方をすれば、重大な怪我に繋がる可能性があります。例えば、鋸刃が跳ね返ってオペレーターに আঘাতを与えるキックバック現象は、手動式でも起こりえます。また、長時間にわたる作業は、疲労による集中力低下を招き、それが事故に繋がることも考えられます。安全対策としては、保護メガネや手袋の着用はもちろんのこと、周囲の安全確認、そして十分な休息を挟むことが重要です。

歴史的な視点から見ると、第一次世界大戦で使用された**手動チェーンソー**は、過酷な環境下での人間の知恵と工夫の結晶と言えるでしょう。しかし、現代において使用する際には、その**危険性**を十分に理解し、安全対策を徹底することが不可欠です。**手動チェーンソー**を使うことは、単なるDIY作業ではなく、歴史的な道具を扱うという意識を持つことが重要です。道具の歴史を学び、安全に配慮することで、より深くDIYを楽しむことができるでしょう。

最後に、**手動チェーンソー**を使う際には、必ず専門家の指導を受けることをお勧めします。正しい知識と技術を身につけることで、**危険性**を最小限に抑え、安全に作業を行うことができるでしょう。歴史的な道具から学び、安全にDIYを楽しむ。それが、現代の私たちに求められている姿勢ではないでしょうか。

“`

コメント