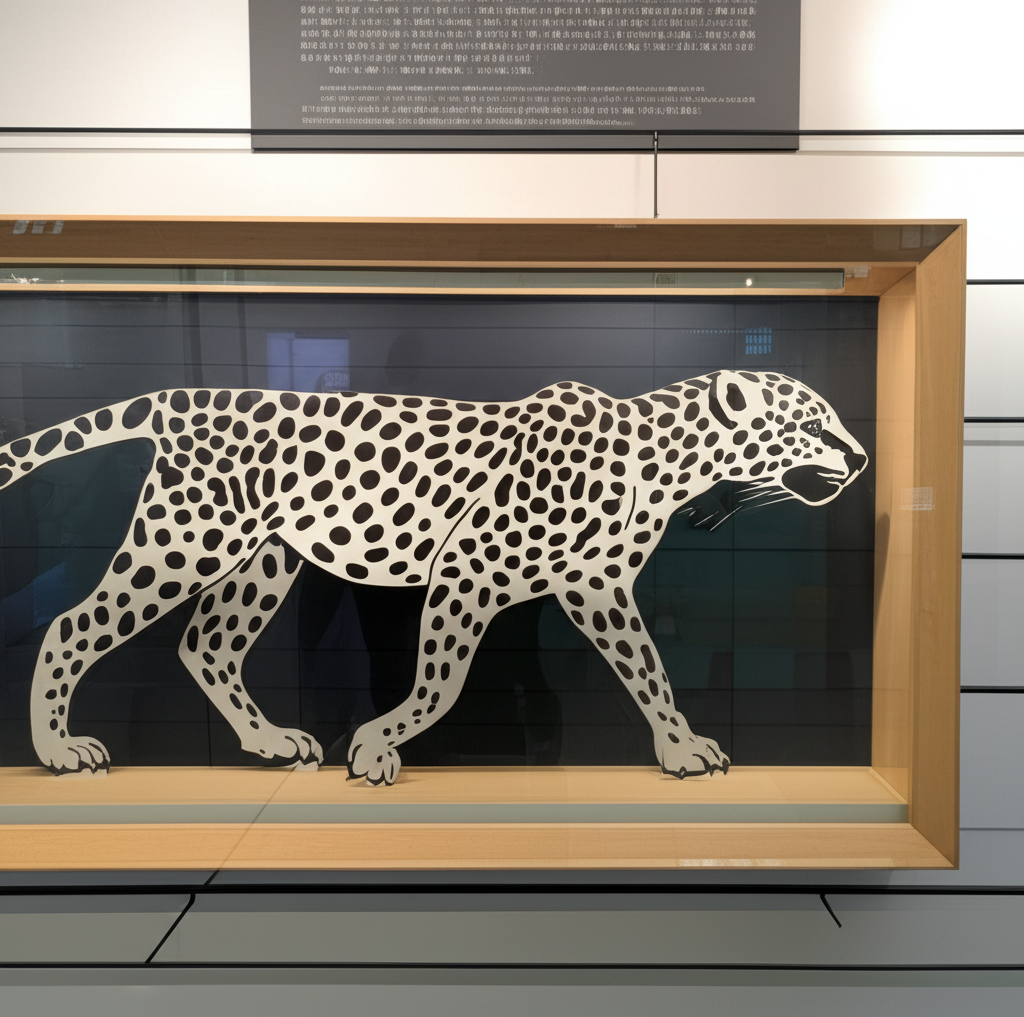

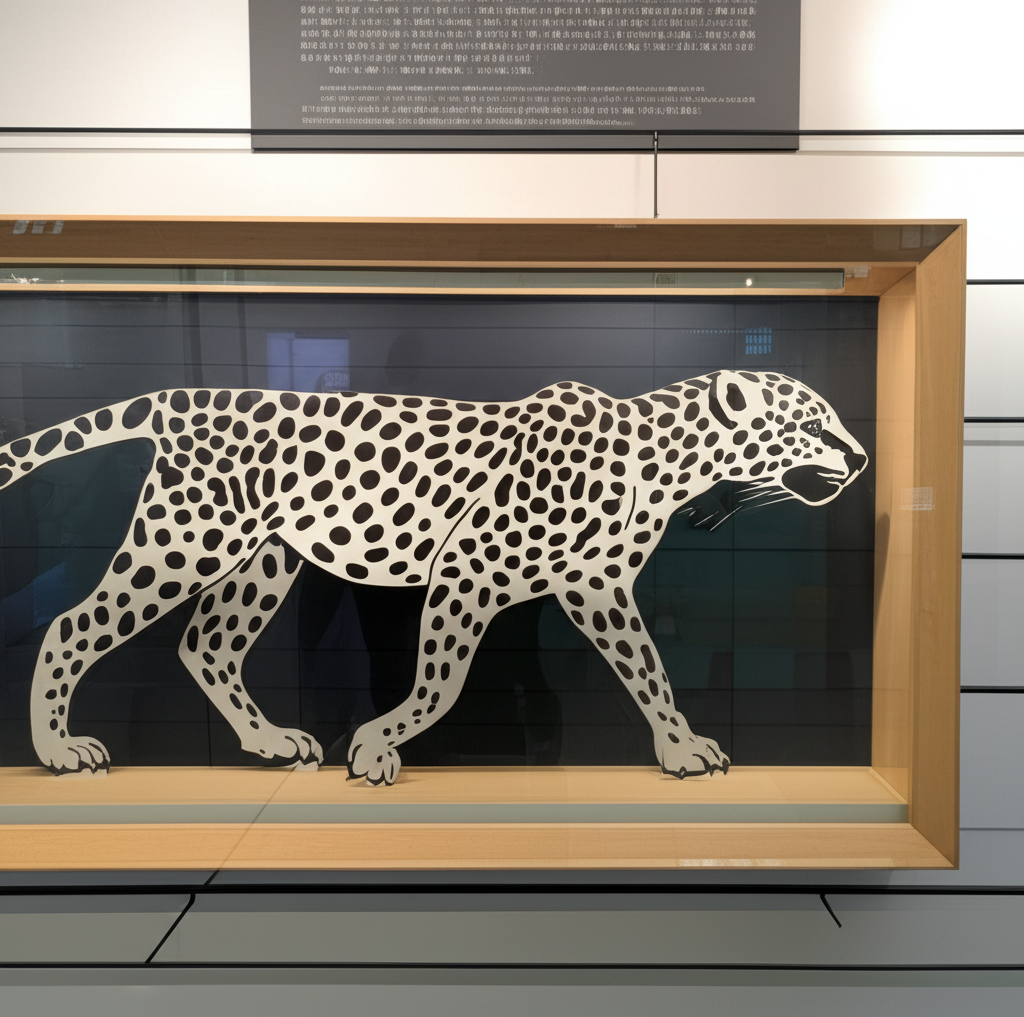

世界で唯一の剥製にされたシロナガスクジラ。1865年製作。現在はスウェーデンの自然史博物館に所蔵されています。以前は一般公開されていましたが、内部でカップルが性行為をしているのが発見されて以来、スウェーデンの選挙日などの特別な機会にのみ、顎が開かれるようになりました。[995×560]

どんな話題?

スウェーデン・ヨーテボリの博物館に展示されている若いクジラの標本が話題沸騰!

成体のシロナガスクジラの顎の骨と比較展示することで、その巨大さが際立っているようです。しかし、展示物以上に注目を集めているのが、一部訪問者のマナーの悪さ。

「良いものを台無しにする」行為に対し、ネット上では嘆きの声が上がっています。「選挙の日にクジラの中で…」という突拍子もない発想や、不適切な行動を示唆するコメントも。

博物館といえば、昔、おじいちゃんと行った郷土資料館の剥製を思い出します。妙にリアルで、夜中に目が合いそうで…子供心にドキドキしたものです。今回のクジラ騒動、まるで人間の欲望という名の潮が、静かな展示空間をざわつかせているかのようですね。

世界唯一の青いクジラの剥製標本(1865年、スウェーデン自然史博物館所蔵)は、かつて内部見学が可能だったが、性行為事件発生後、選挙などの特別な機会にのみ公開されるようになった。

みんなの反応

つまり、選挙の日にクジラの中でアレできるってこと!?

おいおい、ランダムカップル、みんなの楽しみを奪うなよ!

え… 何をすれば選挙の日にクジラの口を開け放つことになるんだ?

鯨博物館のユーモアと倫理:剥製問題から考察

“`html

近年、鯨をテーマにした博物館が、その展示方法やアプローチにおいて大きな変化を見せています。特に、SNSの普及とともに、従来の教育的な役割に加えて、ユーモアを取り入れた展示や情報発信が重要視されるようになり、来館者数の増加や話題性獲得に貢献しています。しかし、今回問題となっている「【写真】 世界唯一の青鯨剥製の中で男女が…公開停止へ」という記事は、そのユーモアの解釈と博物館の倫理観について、再考を迫る事例と言えるでしょう。

記事の内容から推測すると、この博物館は、青鯨の剥製という貴重な展示物を所有しており、その内部を公開することで来館者に特別な体験を提供していたようです。ここで注目すべきは、剥製の内部を公開するという行為自体が、既に従来の博物館展示の枠を超えた、エンターテイメント性を重視したアプローチであるということです。内部空間を体験することは、来館者に鯨の巨大さを体感させ、記憶に残る体験を提供しますが、同時に、その内部での不適切な行為を招くリスクも孕んでいたと言えます。

ユーモアは、博物館における広報活動や展示の魅力を高める上で強力なツールとなり得ます。例えば、鯨の生態に関する難しい情報を、分かりやすいイラストやキャラクターを用いて解説したり、ジョークを交えた展示説明文を作成したりすることで、来館者はより親しみやすく、楽しみながら学習することができます。しかし、今回の事例のように、ユーモアの解釈を誤ると、博物館の品位を損ね、貴重な展示物を傷つけることにも繋がりかねません。

では、ユーモアと博物館展示のバランスをどのように取るべきでしょうか。一つの考え方として、ユーモアを前面に出す場合でも、常に倫理的な配慮と、展示物の保護を最優先に考える必要があります。今回の件であれば、青鯨剥製の内部への入場を制限する、監視カメラを設置する、注意書きを明確にするなどの対策を講じることで、リスクを低減できた可能性があります。

さらに、近年では、来館者の行動データを分析し、展示に対する反応や関心度を把握することで、より効果的な展示方法を模索する動きも活発化しています。例えば、特定の展示の前で滞留時間が長い場合、その展示が来館者の興味を引いていると考えられます。逆に、素通りされる展示については、展示方法や説明文を改善する必要があるでしょう。このようなデータに基づいた改善を繰り返すことで、ユーモアと教育的な要素のバランスを最適化し、より多くの来館者に満足してもらえる博物館体験を提供できるはずです。統計的なデータに基づいた判断は、感情論ではなく、客観的な視点を提供し、より良い博物館運営に繋がるでしょう。

今回の鯨剥製に関する問題は、ユーモアの取り扱い方、展示物の保護、そして博物館の倫理観について、改めて考える良い機会を与えてくれました。今後、博物館は、エンターテイメント性を追求するだけでなく、教育機関としての役割を忘れずに、来館者にとって有益で楽しい体験を提供できるよう努めていく必要があります。

“`

世界唯一の青いクジラの剥製標本(1865年、スウェーデン自然史博物館所蔵)は、かつて内部見学が可能だったが、性行為事件発生後、選挙などの特別な機会にのみ公開されるようになった。

世界唯一の青いクジラの剥製標本(1865年、スウェーデン自然史博物館所蔵)は、かつて内部見学が可能だったが、性行為事件発生後、選挙などの特別な機会にのみ公開されるようになった。

コメント