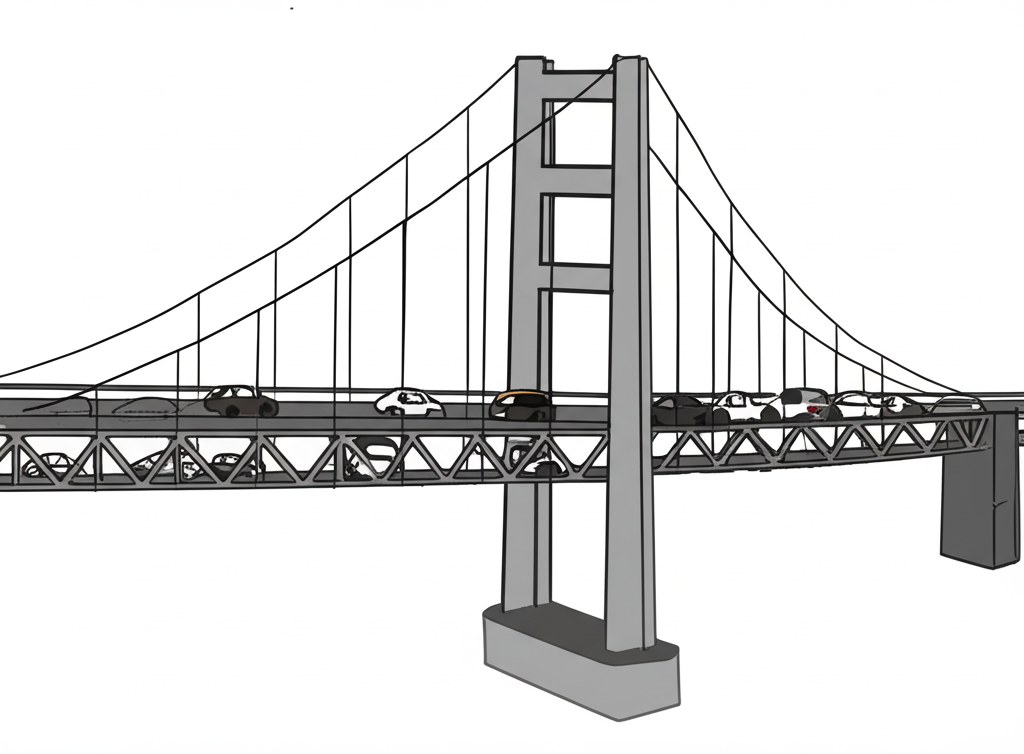

The Oakland-San Francisco Bay Bridge averages 260,000 vehicles daily, each paying a $8 toll.

byu/Jazzlike-Tie-354 ininterestingasfuck

どんな話題?

サンフランシスコの橋の通行料を巡って、ネット上が騒然!1日に200万ドル以上も収入があるという投稿に、「ぼったくりだ!」と批判が殺到。しかし、実際のところ、橋の維持費や運営費は莫大で、通行料収入だけではコストを賄いきれていないという事実も明らかに。一部からは、公共交通機関の充実を求める声や、他都市の橋の通行料と比較する意見も飛び交っています。

ところで、なぜか「急にインディアナ州の道路の悪さを語りだす人」が出現。アメリカ全体の道路事情への不満に話が飛躍する展開も…(笑) 。橋を渡る時、いつも思うんです。「あのサイドレーン、もっとスイスイ行けないのかな…?」みんな、同じこと思ってるんでしょうね!

オークランド-サンフランシスコ・ベイブリッジは1日26万台が通行し、1台あたり8ドルの通行料を徴収。Redditでも話題の、高収益な橋。

オークランド-サンフランシスコ・ベイブリッジは1日26万台が通行し、1台あたり8ドルの通行料を徴収。Redditでも話題の、高収益な橋。

みんなの反応

橋の料金:交通と経済のバランス

“`html近年、日本の主要都市を結ぶ橋は、経済活動や人々の生活に欠かせないインフラとなっています。しかし、その建設費や維持費は莫大であり、多くの場合、料金徴収によって賄われています。特に、湾岸部にかかる長大橋は、その通行量と料金設定が議論の的となることも少なくありません。

例えば、記事「ベイブリッジ、毎日26万台が通行!通行料8ドルでウハウハすぎワロタ」で取り上げられているベイブリッジ(仮名)のように、1日あたり26万台もの交通量を誇る橋は、まさに料金収入の宝庫と言えるでしょう。しかし、ここで考えるべきは、その料金設定が、利用者の負担感に見合っているか、さらには地域の交通の流れ全体にどのような影響を与えているかという点です。

料金所の存在は、どうしても交通のボトルネックとなり、特に朝夕のラッシュ時には渋滞を引き起こしやすくなります。渋滞が発生すると、ガソリン消費量の増加や、二酸化炭素排出量の増加といった環境への負荷も無視できません。また、緊急車両の通行遅延など、社会的な損失も発生する可能性があります。

交通経済学の視点から見ると、橋の料金設定は、単に建設費を回収するだけでなく、外部不経済(渋滞など)を内部化する役割も担っています。つまり、料金を高く設定することで、不要不急の交通量を抑制し、本当に必要な人が快適に利用できるようにすることを目的としています。しかし、料金が高すぎると、利用者が代替ルートを選択し、周辺道路の混雑を招いたり、地域経済の活性化を阻害したりする可能性も否定できません。

橋の料金に関する統計データを見ると、地域によって大きく異なる傾向が見られます。例えば、都市部では交通需要が高いため、比較的高めの料金設定でも一定の交通量を維持できます。一方、地方部では、交通量が少ないため、料金を高く設定すると利用者が減少し、結果的に料金収入も減少するという悪循環に陥る可能性があります。

具体的な対策としては、時間帯別料金制の導入が考えられます。ラッシュ時など、交通需要が高い時間帯には料金を高く設定し、それ以外の時間帯には料金を安く設定することで、交通量の平準化を図ることができます。また、ETC割引や頻繁利用者向けの割引制度を導入することで、利用者負担を軽減しつつ、安定的な料金収入を確保することも可能です。

さらに、将来的には、AIやIoTを活用したスマート交通システムの導入によって、交通状況をリアルタイムに把握し、それに応じて料金を動的に変更するダイナミックプライシングも有効かもしれません。これにより、常に最適な交通の流れを実現し、利用者と管理者双方にとってメリットのある料金体系を構築できる可能性があります。

結論として、橋の料金設定は、単に料金収入を確保するだけでなく、地域の交通状況や経済活動全体を考慮した上で慎重に決定されるべきです。利用者にとって公平で、持続可能な交通システムを構築するためには、統計データに基づいた分析と、最新技術の活用が不可欠と言えるでしょう。

“`

コメント