どんな話題?

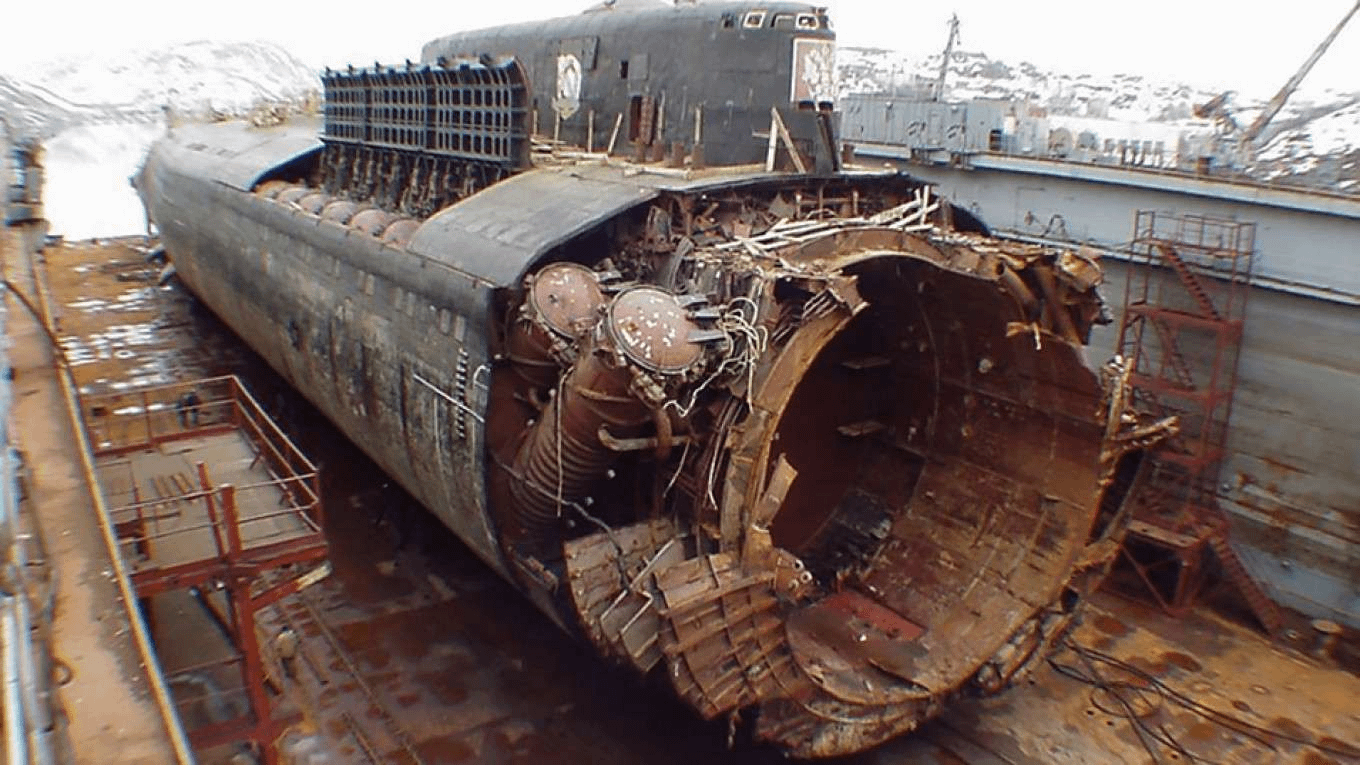

2000年8月、バレンツ海で発生したクルスク原子力潜水艦事故。演習中に沈没し、乗員118名全員が死亡するという悲劇に見舞われました。事故後、生存者がいた可能性を示す手記が発見されたものの、救助は遅れ、痛ましい結果となりました。

沈没地点の水深は潜水艦の全長よりも浅かったという点も特筆すべき点です。また、海底からの引き上げ作業は、オランダのMammoet社によって行われ、巨額の利益を得たオーナーが、サッカークラブ、FCユトレヒトに多額の投資を行ったというエピソードも興味深いですね。

生存者の手記には、暗闇の中で酸素が薄れていく絶望的な状況が克明に記されています。事故原因については諸説ありますが、救助を拒否したとされるプーチン大統領の対応が非難されています。当時の混乱を物語るように、あるジャーナリストは事故に関する報道後、解雇されたそうです。まるで、深い海の底で何かが「ぐしゃっ」と潰れたような、そんなやるせない気持ちが残ります。

クルスク原潜沈没事故から25年。バレンツ海に沈んだ潜水艦の残骸と、生存者なしという悲劇的な結末が、海外掲示板で改めて共有されている。

クルスク原潜沈没事故から25年。バレンツ海に沈んだ潜水艦の残骸と、生存者なしという悲劇的な結末が、海外掲示板で改めて共有されている。

みんなの反応

クルスク原潜事故から学ぶ:ロシア潜水艦の安全

“`html「【悲報】クルスク原潜沈没事故から25年…生存者なし、バレンツ海に沈む」という記事の主題である、**潜水艦事故**、特に**ロシア**における事例をテーマに、分析と統計を交え、背景情報や独自の視点を含めて解説します。この記事は、同様の悲劇が二度と起こらないよう、歴史から学び、安全意識を高めることを目的としています。

まず、**潜水艦事故**は、その特殊な環境下で行われるため、非常に高い危険性を伴います。海中深くという閉鎖空間、高い水圧、複雑な機械、そして何よりも核反応炉を搭載する**原子力潜水艦**の場合、事故発生時のリスクは計り知れません。**ロシア**(旧ソ連を含む)は、冷戦時代から潜水艦戦力を重視し、多数の潜水艦を運用してきましたが、その結果として、残念ながら**事故**の件数も多くなっています。

**統計**的なデータを見ると、**ロシア**における潜水艦**事故**は、ソ連時代に多く発生しており、冷戦終結後の経済的混乱期にも散見されます。例えば、K-19(ホテル型原子力潜水艦)やK-278コムソモレツ(マイク型原子力潜水艦)の**事故**は、技術的な問題や安全管理の不備が原因であると指摘されています。近年の例としては、2000年に発生した**クルスク原潜沈没事故**が挙げられます。この事故は、訓練中に発生した魚雷の爆発が原因で、乗員全員が死亡するという悲劇となりました。

重要なのは、これらの**事故**から得られた教訓です。**クルスク原潜沈没事故**では、救助活動の遅延や情報の隠蔽が批判されました。**ロシア**政府は、この**事故**を機に、潜水艦の安全基準の見直しや救助体制の強化を図りました。しかし、技術的な課題だけでなく、安全文化の醸成、透明性の確保、そして国際協力の推進が、より安全な潜水艦運用のためには不可欠です。

背景情報として、**ロシア**の潜水艦開発は、冷戦時代の米ソ間の軍拡競争の中で大きく発展しました。技術革新の追求は重要ですが、安全性を犠牲にしては本末転倒です。また、経済的困窮が、安全管理体制の弱体化や老朽化した設備の放置につながることもあります。近年、**ロシア**経済は回復傾向にありますが、安全保障分野への投資だけでなく、人材育成や安全文化の定着にも力を入れる必要があります。

独自の視点として、潜水艦**事故**は、単に技術的な問題だけでなく、国家の威信や政治的な思惑が絡み合っていることが多い点を指摘できます。情報公開の遅れや隠蔽は、国民の信頼を損ない、救助活動を遅らせる原因となります。事故の真相究明と透明性の確保は、再発防止のために不可欠です。さらに、国際的な救助協力体制の構築も重要です。潜水艦**事故**は、国境を越えた問題であり、国際社会全体で協力して対応する必要があります。

最後に、**ロシア**を含む全ての国々は、過去の**潜水艦事故**から学び、安全対策を徹底することで、同様の悲劇を繰り返さないように努める必要があります。技術開発だけでなく、安全文化の醸成、透明性の確保、そして国際協力の推進が、安全な潜水艦運用のために不可欠です。

“`

コメント