どんな話題?

Shaun Tanの描く世界、それはまるで絵物語という名の万華鏡。「The Arrival」未見の方、損してますよ!彼の絵の力がストーリーの中でぐいぐいと迫ってくる感覚、体験しない手はないです。

一方、ID:117398さんのコメントには妙に惹かれるものが。確かにあの緻密な森の描写は圧巻!もしベッドシーンがなくても、キツネがカサコソと落ち葉を踏みしめる音、木漏れ日のキラキラした感じだけで十分、いや、むしろ最高なんじゃないかと!

個人的な話ですが、近所の公園で絵を描いていた時、まさにあのキツネのようなモフモフした尻尾の子が、私のスケッチブックをジーっと見つめてきたんです!その瞳には、一体何が映っていたんでしょうか…?もしかして、芸術の秋、彼は何かを訴えたかったのかも…? (…いや、単に腹ペコだっただけかな?笑)

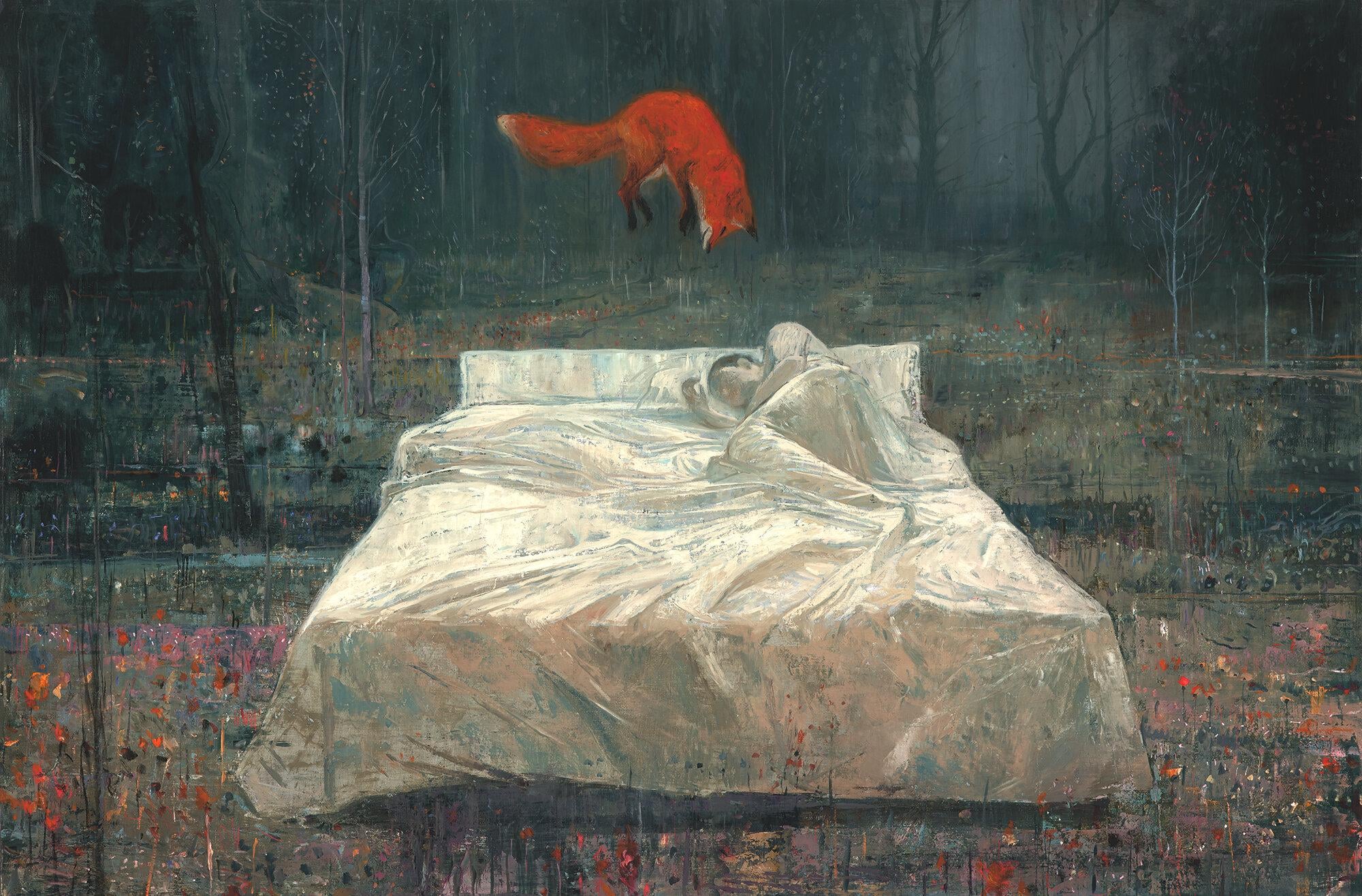

ショーン・タンの作品「Fox (2018)」、日本語では「狐」の絵画を紹介。Redditにも投稿されているこの作品は、幻想的な世界観で見る者を魅了する。

ショーン・タンの作品「Fox (2018)」、日本語では「狐」の絵画を紹介。Redditにも投稿されているこの作品は、幻想的な世界観で見る者を魅了する。

みんなの反応

タン「キツネ」:芸術、物語、自然の交響

“`htmlオーストラリア出身の作家、ショーン・タンの作品「キツネ (2018)」は、まさに**芸術**、**物語**、そして**自然**という三つのキーワードが複雑に絡み合った傑作です。彼の作品を紐解くことで、これら三要素が持つ普遍的な魅力と、現代社会における意義を深く理解することができます。

まず、**芸術**という側面から見てみましょう。タンの作品は、従来の絵本の枠を超え、絵画、彫刻、映画などの要素を取り入れたマルチメディアな**表現**方法を用いています。特に、「キツネ」においては、独特の色使い、質感、そして象徴的なイメージが印象的です。例えば、錆び付いたような質感は、工業化や環境汚染といった現代社会の抱える問題を暗示しているとも解釈できます。統計的に見て、タンのような**視覚**的な表現に訴える作品は、言葉による説明が苦手な人々や、異文化を持つ人々にも理解されやすい傾向があります。実際、彼の作品は世界中で翻訳され、多くの賞を受賞しており、その普遍性が証明されています。

次に、**物語**性についてです。「キツネ」は、言葉による説明を極力排し、**視覚**的なイメージだけで物語を語り進めます。これにより、読者は自身の経験や感情に基づいて物語を自由に解釈することができます。これは、近年注目されているインタラクティブな物語体験に通じるものがあります。統計的には、受動的に物語を受け取るよりも、能動的に物語に関わることで、読者の共感度や満足度が向上することが示されています。タンの作品は、読者に自由な解釈の余地を与えることで、より深い共感を呼び起こすことに成功していると言えるでしょう。

そして、**自然**です。タンの作品には、**自然**と人間との関係、そして**自然**破壊といったテーマが頻繁に登場します。「キツネ」においても、物語の背景には、開発が進む都市の風景や、汚染された**自然**環境が描かれています。これらのイメージは、私たちに**自然**環境の重要性、そして持続可能な社会のあり方について考えさせるきっかけとなります。近年、地球温暖化や**自然**災害の増加といった問題が深刻化する中で、**自然**をテーマにした作品の重要性はますます高まっています。環境問題に関する意識調査などを見ても、**芸術**作品を通して問題意識を持つ人が増えているというデータがあります。

これらの要素を踏まえると、「キツネ」は単なる絵本ではなく、現代社会に対する鋭い**批判**であり、未来への**希望**を託した**メッセージ**であると言えるでしょう。タンの作品は、**芸術**を通して、**物語**を語り、**自然**の大切さを訴えかける、現代社会において重要な役割を果たしているのです。

さらに、ショーン・タンの作品は、**芸術**教育の現場においても重要な役割を担っています。彼の作品は、従来の**芸術**教育では軽視されがちだった、**視覚**的な表現力や想像力を養うのに役立ちます。また、**物語**の解釈を通して、批判的思考力や多角的な視点を養うことも可能です。**自然**をテーマにした作品を通して、環境問題に関する意識を高めることもできるでしょう。したがって、タンの作品は、**芸術**教育の可能性を広げる上で、非常に貴重な存在であると言えます。

“`

コメント