どんな話題?

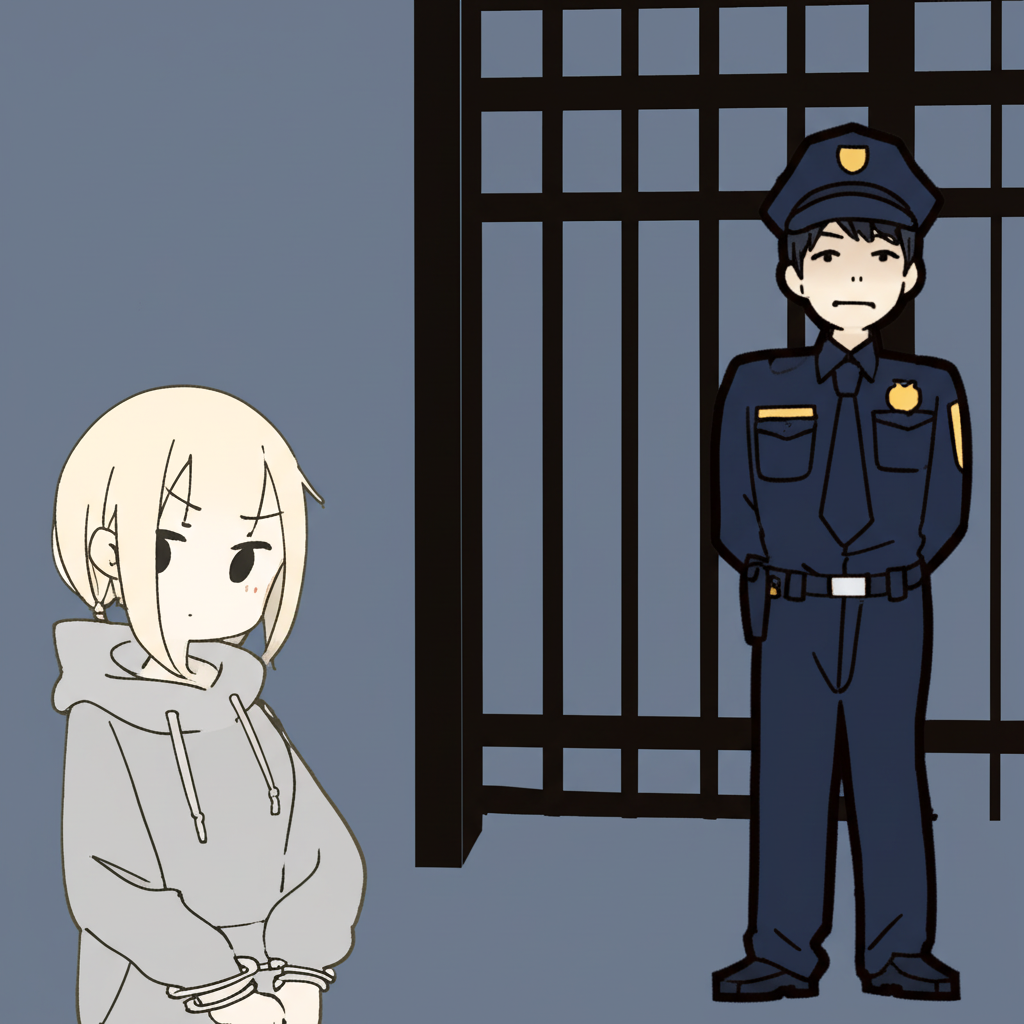

2019年、オクラホマの刑務所で看守が受刑者に「Baby Shark」を繰り返し聞かせたとして訴訟に発展。(100字)

2019年、オクラホマの刑務所で看守が受刑者に「Baby Shark」を繰り返し聞かせたとして訴訟に発展。(100字)

みんなの反応

ベイビーシャーク刑罰事件:人道と訴訟

`アメリカの刑務所で受刑者に「ベイビーシャーク」を延々とループ再生させたとして、看守が訴えられた事件は、刑罰と音楽、そして訴訟という複雑なテーマを浮き彫りにしています。この記事では、この事件を深く掘り下げ、これらのキーワードが交差する背景や法的問題について解説します。

まず、この事件の根本にあるのは、**刑罰**のあり方です。刑罰は、犯罪を犯した者に対して制裁を科し、社会秩序を維持することを目的とします。伝統的な刑罰は、懲役、罰金、死刑などがありますが、近年では、社会奉仕や更生プログラムなど、多様な形が模索されています。しかし、今回の事件のように、受刑者に特定の音楽を繰り返し聴かせるという行為は、肉体的な暴力こそないものの、精神的な苦痛を与える可能性があり、**人道的な問題**を孕んでいます。看守側の意図が何であれ、度が過ぎれば拷問とみなされる可能性もあり、その線引きは非常に難しいと言えるでしょう。

次に、**音楽**が刑罰として用いられることの倫理的な問題について考えます。音楽は、人間の感情に深く訴えかける力を持っており、喜びや悲しみ、安らぎや興奮など、様々な感情を引き出すことができます。しかし、今回の事件のように、特定の音楽を繰り返し聴かせることは、その音楽に対する嫌悪感を植え付け、精神的な苦痛を与える可能性があります。特に「ベイビーシャーク」のような子供向けの楽曲は、本来であれば無邪気で楽しいイメージを持つはずですが、刑罰として用いられることで、そのイメージが著しく損なわれ、受刑者にとって精神的なトラウマとなる可能性も否定できません。

さらに、このような行為が**訴訟**に至る背景には、アメリカの司法制度の特性があります。アメリカでは、個人の権利意識が高く、些細なことでも訴訟になる傾向があります。今回の事件も、看守の行為が受刑者の権利を侵害しているとして、訴訟に発展しました。このような訴訟は、刑務所運営のあり方や看守の裁量権について、社会的な議論を巻き起こす可能性があります。また、同様の事例を防ぐために、刑務所のルールやガイドラインの見直しが行われるきっかけとなることもあります。

事件の**統計**的な側面から見ると、刑務所内での虐待や人権侵害に関する訴訟は、決して珍しいものではありません。アメリカでは、年間数千件の訴訟が提起されており、その中には、今回のような音楽を使った精神的な虐待に関する訴訟も含まれています。これらの訴訟の多くは、和解や示談で解決されることが多いですが、中には裁判にまで発展し、高額な賠償金が支払われるケースもあります。こうした状況を踏まえると、刑務所運営者は、受刑者の権利を尊重し、人道的な処遇を心がける必要があると言えるでしょう。

この事件から得られる教訓は、刑罰は、単に犯罪者を罰するだけでなく、更生を促し、社会復帰を支援するものでなければならないということです。音楽を使った刑罰は、短期的な効果はあるかもしれませんが、長期的に見れば、受刑者の精神的な状態を悪化させ、更生の妨げになる可能性があります。**より人道的な刑罰**のあり方を追求し、受刑者の権利を尊重する社会を実現していくことが重要です。看守に対する訴訟の結果がどうなるか、今後の動向を注視していく必要があります。

`

コメント