モーガンズ・ワンダーランドへのリンク:

www.morganswonderland.com

どんな話題?

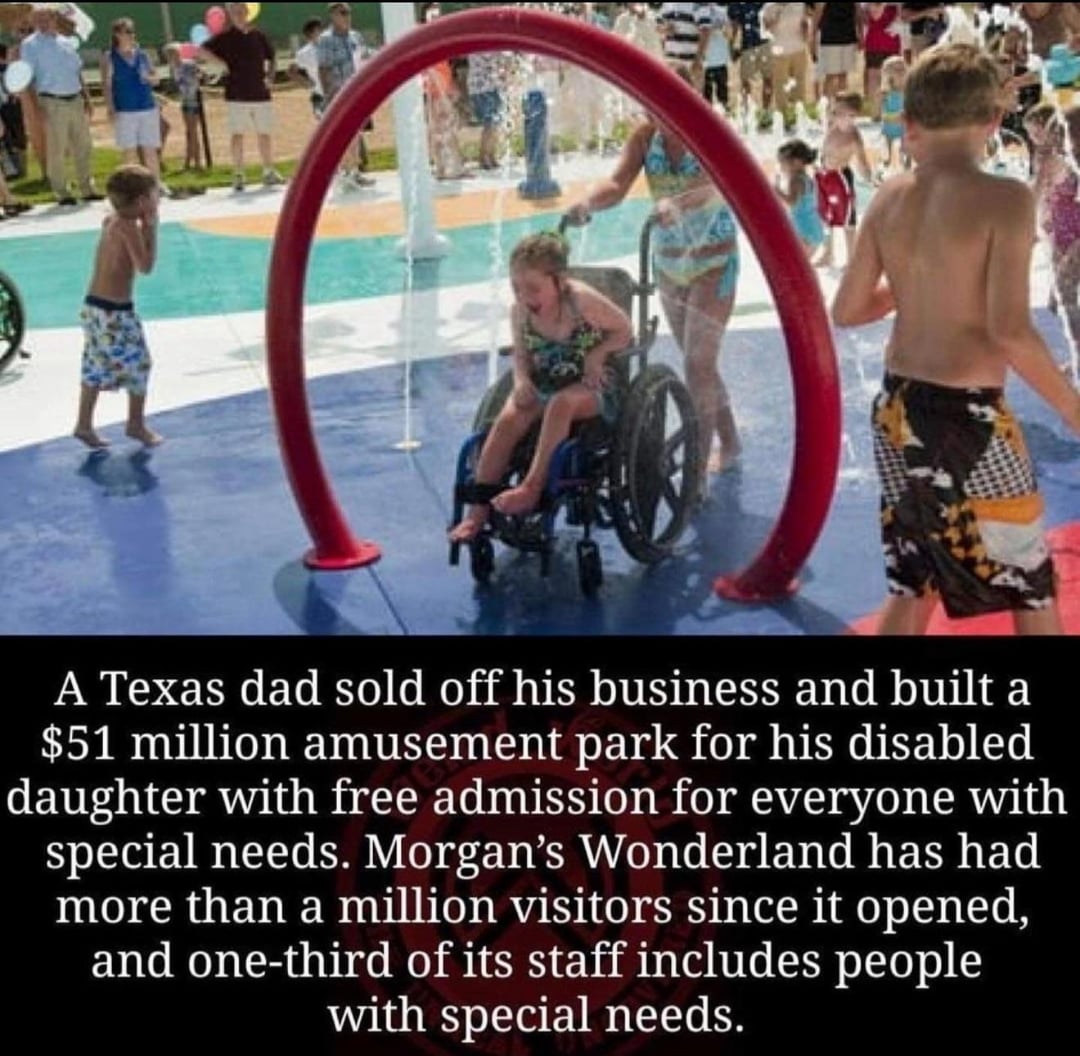

「まるで夢の国!」。サンアントニオにあるb>モーガンズ・ワンダーランド」は、障がいを持つ人々が安心して楽しめるb>インクルーシブ・テーマパーク。創設者の父親が、娘さんのために作ったという心温まる物語が話題沸騰中!入場料が無料であること(障がいを持つ方の場合)も、多くの共感を呼んでいます。

パーク内には、音に配慮した理髪店や、大人用のオムツ交換台まで完備。細部にまで配慮が行き届いているのが分かります。運営費用はどうしているのか?という声も上がっていますが、多くの支援と、ビジネスモデルとしての可能性も秘めているようです。

先日、テレビで経済学者がこんなことを言っていました。「b>パープル・パウンド」という言葉があるらしい。障がい者とその家族の購買力を指す言葉で、潜在的な市場規模は莫大だとか。そうか、ここは夢の国であると同時に、希望に満ちたビジネスの最前線でもあるのか! 未来は意外なところから、キラキラと音を立ててやってくるのかもしれませんね。

障がいを持つ娘のために、イクメンパパが障がい児向けの遊園地「モーガンズ・ワンダーランド」を建設。多くの笑顔を生み出し、人生を変える感動的な物語。(参照元:reddit.com/r/MadeMeSmile)

みんなの反応

モーガンズ・ワンダーランドは、身体または発達に障害のある人を連れて行くのにマジ最高な場所だぞ。サンアントニオの誇りだし、それとゴードン・ハートマンみたいな人がいて、マジでラッキーだわ

そこ、亡くなった人のための記念の壁もあるんだぜ。うちの弟(妹)もそこにいるんだ😭

同じ親父さんが、バリカンみたいなうるさい音が苦手な子供たちのために、普通のヘアカットを騒がずにできるように、理髪店も作ったらしいぞ

きっと、一番ハッピーな人たちにとって一番ハッピーな場所なんだろうな

ゴードン・ハートマン。彼の名前を屋上から叫ぶべきだろ。彼こそバズるべきだし、彼の家族の物語はすべてのストリーミングプラットフォームでドキュメンタリーになるべきだわ。

それは素晴らしいし、昔のニュースだけど、マジで気になるんだけど、入場無料なら、公園の運営費とかスタッフの給料ってどうやって賄ってるの?

ここ、うちからマジで近いわ。素晴らしい場所だし、就職活動中なんだ

5100万ドル。もしベゾスとマスクが今みたいな奴らじゃなかったら、世界のために何ができたか想像してみてよ

リンクをクリックして詳細情報を得ようとしない人たちのために言っておくと、モーガンズ・ワンダーランドは誰でも無料ってわけじゃないぞ。特別な支援が必要な人だけ無料なんだ。俺は彼らを100%支持するし、彼らの継続的な成功を願ってるわ

数千万ドルを使う正しい方法だ。人類に貢献するってことだよ

車椅子の子供を見るために、なんで赤い丸が必要なんだ?って思ったら、公園の設備の一部だったわ。

これこそが「家族の価値」ってやつのあるべき姿だろ。彼は多くの家族に喜びをもたらしたんだ。これ以上の金の使い方なんて想像できないわ

サンアントニオの北東にあって、この人はサンアントニオの西側で手頃な価格の家を単独で開発してるんだ。「モーガンズ・プレイス」とか「ワンダーランド・ウェイ」とか「ワンダーランド・プレイス」っていう名前の家をあちこちで見かけるけど、全部彼が開発した家だよ

モーガンズから25分くらいのところに住んでるけど、本当に美しい場所だよ。最近開いてるの見てないけど

昔、そこで救護員として働いてたんだ。素晴らしい場所だよ。どんどん拡大してて、今はアドベンチャーキャンプとかもできたんだって

モーガンズ・ワンダーランドには「マルチアシスタンスセンター」もあって、そこには特別な支援が必要な人のために、静かな道具と訓練されたスタッフがいるヘアサロンや、就労支援プログラムがあるんだ。今は、遠方からの訪問者のために、完全にアクセス可能で包括的なホテルを建設中なんだ。自分の街にあるのが誇らしいよ。誰にとっても素晴らしい場所だよ!

幸せで、大切にされている障害者が大人になるまで生き残る人が増えるほど、人類はより繁栄する。共感、思いやり、そしてコミュニティに重要性を見出すことが、人間にとって真の革新と変化を推進するんだ

公園の地図を見て、大人用のおむつ交換台があることに感動した。特定の人が公園にアクセスできるだけでなく、そうでなければ外に出ることのできない人に、行ける場所を提供しているんだ

俺はこの人を世界のリーダーに推すわ。賛成する人いる?!?!?🤔😁

妻と娘をワンダーランドに連れて行きたいと思ってたんだ。実現するのが待ちきれない! ここの子供たちは最高の子供たちだ。この惑星にはたくさんの良い子たちがいるのは分かってるけど…この子たちは、その中でも最高なんだ

マジ最高! テキサスよりマシな州にあればもっと良かったけど、それでもよくやった!

身内に影響があった人が素晴らしいことをするのは素晴らしいことだ!

最初、写真の女の子の周りに赤い丸が描かれてると思った俺はアホ?

うちの親父が数年前、トヨタを通して公園のウォーターパークのセクションで働いてたんだ。マジで最高の場所だよ

これこそ素晴らしいマーケティングチームと呼ぶにふさわしい

もっと多くの公園や動物園が「一度払えば1年間再入場可能」にしてくれればいいのに、少なくとも特別な支援が必要な子供たちのために。うちのASDの子供に動物園を体験させるには、何度も行くしかないんだ。最初の旅行では、車から10歩も進めなかった。2回目は、途中の車の中でメルトダウン。3回目でやっと入れたけど、入った途端にメルトダウン。隠れる場所もなくて大変だったけど、なんとか乗り越えて、生まれて初めて動物園を見ることができたんだ。もし一部の公園に一度払えば入場できて、入ってすぐに出たり、駐車場代だけ払ってすぐに帰るだけだったらって想像してみてよ

「スタッフの3分の1は特別な支援が必要な人*を含む*」

みんな「パープル・パウンド」についてもっと学ぶべきだ。これは、障害者とその家族の総支出額のこと。イギリスだけでも、この金額は年間20億ポンドを超えていて、市場が障害者に十分な商品とサービスを提供していないため、多くの金額が未消費のままになっているんだ

テキサス州のラウンドロックにも、同じような話の公園があると思う。ウォーターパークじゃないけど、普通の公園みたいなやつ

障がい、慈善、インクルージョン:共に生きる社会へ

“`html

「感動!イクメンパパ、障がい児向け遊園地建設で人生変える」という記事の主テーマである「Disability, Philanthropy, Inclusion(**障がい、慈善活動、インクルージョン**)」は、現代社会における重要なキーワードです。これらのテーマは相互に関連し合い、障がいを持つ人々が社会の一員として尊重され、活躍できる社会の実現を目指す上で欠かせません。

まず、**障がい(Disability)**についてですが、これは身体的、精神的な機能障がいによって、日常生活や社会参加が制限される状態を指します。しかし、近年では「社会モデル」という考え方が主流になりつつあります。これは、障がいを個人の問題として捉えるのではなく、社会の構造や制度が障がい者の参加を阻んでいると捉える考え方です。例えば、段差のある建物は車椅子利用者にとって障壁となり、情報アクセシビリティの低いウェブサイトは視覚障がい者にとって利用困難なものとなります。

**慈善活動(Philanthropy)**は、個人の寄付やボランティア活動、企業による社会貢献活動など、社会の課題解決のために自主的に行われる活動全般を指します。障がい分野における慈善活動は、障がい者支援団体への寄付、障がい者の雇用促進、バリアフリー施設の建設など、多岐にわたります。記事にある「障がい児向け遊園地建設」も、まさに慈善活動の一環と言えるでしょう。近年、注目されているのが「インパクト投資」です。これは、社会的な課題解決と経済的な利益の両立を目指す投資であり、障がい者雇用を促進する企業への投資などが該当します。

そして、**インクルージョン(Inclusion)**は、全ての人々が排除されることなく、社会の一員として参加し、貢献できる社会を目指す考え方です。障がいのある人もない人も、互いの違いを尊重し、共に学び、共に働くことがインクルージョンの実現には不可欠です。インクルージョンは単に物理的な共存を意味するのではなく、機会の平等、情報へのアクセス、意思決定への参加など、あらゆる面での平等性を追求します。学校教育においては、特別支援教育とインクルーシブ教育という考え方があり、インクルーシブ教育は、できる限り通常の学級で障がいのある子どもも共に学ぶことを目指します。

これらのキーワードを統計的に見てみると、障がい者雇用の現状は改善傾向にあるものの、法定雇用率を達成している企業はまだ一部に過ぎません。また、障がい者に対する差別や偏見も依然として存在し、社会参加を阻む要因となっています。寄付については、近年、クラウドファンディングなどの新しい手法が登場し、個人がより手軽に社会貢献できるようになりました。しかし、障がい分野への寄付は、他の分野に比べて認知度が低いという課題もあります。

「感動!イクメンパパ、障がい児向け遊園地建設で人生変える」という記事は、**障がい(Disability)**のある子どもたちが楽しめる場がないという課題に対し、**慈善活動(Philanthropy)**を通して**インクルージョン(Inclusion)**を実現しようとする素晴らしい取り組みです。このような活動が広がることで、障がいのある人もない人も、共に生きる社会が実現することを期待します。

“`

モーガンズ・ワンダーランドへのリンク:www.morganswonderland.com

モーガンズ・ワンダーランドへのリンク:www.morganswonderland.com

障がいを持つ娘のために、イクメンパパが障がい児向けの遊園地「モーガンズ・ワンダーランド」を建設。多くの笑顔を生み出し、人生を変える感動的な物語。(参照元:reddit.com/r/MadeMeSmile)

障がいを持つ娘のために、イクメンパパが障がい児向けの遊園地「モーガンズ・ワンダーランド」を建設。多くの笑顔を生み出し、人生を変える感動的な物語。(参照元:reddit.com/r/MadeMeSmile)

コメント