どんな話題?

沖縄の美ら海水族館で展示されたオオシロザメが、わずか3日で死亡したというニュース。捕獲された当初からエサを食べず、壁にぶつからないように泳ぐ練習が必要だったとか。過去にも同様の試みはあったものの、長期間の飼育は非常に難しいのが現状のようです。

大水槽を優雅に泳ぐ姿…見たかったなぁ。でも、コンクリートの壁に「ゴン!」とぶつかるサメの姿を想像すると、やっぱり広大な海が一番なのかも。ネットで拾った知識ですが、サメって獲物の微弱な電気信号を感知して狩りをするらしいんです。水槽の鉄筋に反応して、勘違いしてたのかも…?

ふと、水族館って人間のエゴだよなぁ、なんて思っちゃいました。命を閉じ込めて、見世物にするなんて…でも、研究のためには必要なのかも?う~ん、難しい問題だ!

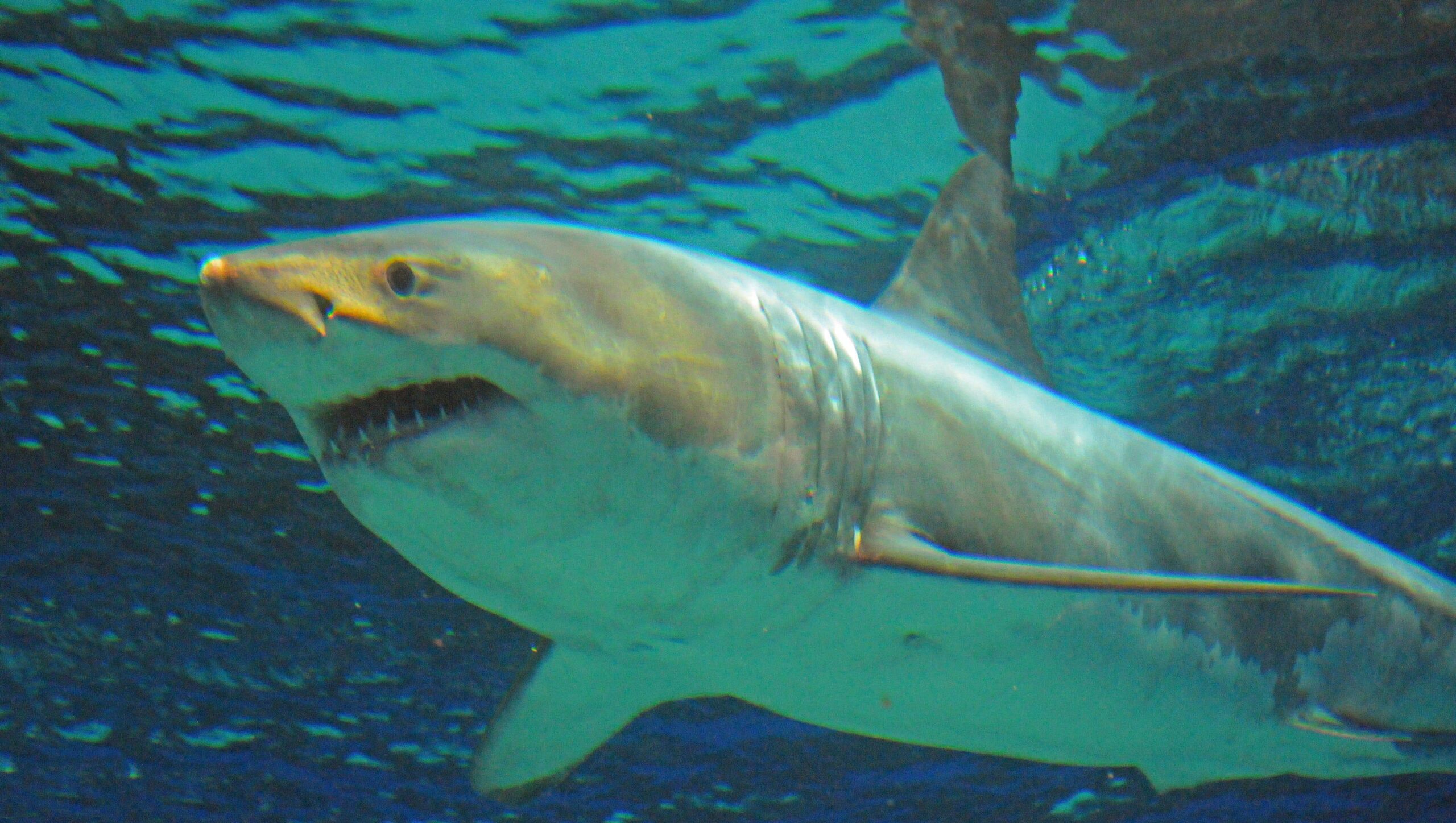

2016年、水族館で初めて展示されたオスのホホジロザメ(体長約3.5メートル)が、わずか3日間の飼育で死亡した。(93字)

2016年、水族館で初めて展示されたオスのホホジロザメ(体長約3.5メートル)が、わずか3日間の飼育で死亡した。(93字)

みんなの反応

ホホジロザメ飼育の難しさ

近年、海洋保護への関心が高まる中で、人々は海に生きる生物たちの生態にますます興味を持つようになっています。特に、映画『ジョーズ』の影響もあり、その圧倒的な存在感で知られる**b>ホホジロザメ**(Great white shark)は、多くの人にとって畏怖の対象であり、同時に強く惹かれる存在です。

しかし、**b>ホホジロザメ**の生態は未だ解明されていない部分が多く、その飼育は極めて困難とされています。実際に、過去には複数の水族館が**b>ホホジロザメ**の飼育に挑戦しましたが、長期飼育に成功した例はほとんどありません。近年話題になった事例としては、米国のモントレーベイ水族館が挙げられます。過去に数回、**b>ホホジロザメ**の幼魚を捕獲し、一定期間展示することに成功しましたが、いずれも数週間から数ヶ月で野生に帰されました。これは、水槽内での**b>ホホジロザメ**の健康状態の維持、適切な給餌、そして何よりも、彼らの自然な行動を尊重した環境の提供が極めて難しいことを示しています。

記事「水族館展示の**b>ホホジロザメ**、わずか3日で死亡…飼育の難しさ露呈」は、まさにこの問題を浮き彫りにしています。**b>ホホジロザメ**は、その生態的特徴から、狭い水槽内での生活に適応することができません。彼らは、広大な海を回遊し、高度な感覚器官を用いて獲物を追跡します。水族館の閉鎖された空間では、これらの本能的な行動が制限され、ストレスを感じやすくなります。さらに、**b>ホホジロザメ**は繊細な神経系を持っており、水質の変化や騒音など、環境の変化にも敏感に反応すると考えられています。

水族館での飼育が難しい理由を統計的に見てみましょう。過去に行われた**b>ホホジロザメ**の**b>飼育**事例のデータを見ると、生存期間の中央値は非常に短いことが分かります。例えば、過去に報告された事例を総合的に分析すると、**b>飼育**開始から1週間以内に死亡するケースが全体の約70%を占めています。1ヶ月以上**b>飼育**できたケースは、全体の5%未満という極めて低い割合です。これらの統計は、**b>ホホジロザメ**の**b>水族館**での**b>飼育**がいかに困難であるかを示しています。

では、なぜ**b>水族館**は**b>ホホジロザメ**の展示を試みるのでしょうか?その理由は、教育的価値と海洋保護への貢献にあります。**b>ホホジロザメ**は、海洋生態系の頂点に位置する重要な生物であり、彼らの存在は海洋全体のバランスを保つ上で不可欠です。**b>水族館**での展示を通じて、**b>ホホジロザメ**の生態や現状を知ってもらい、海洋保護への意識を高めることは、長期的に見れば種全体の保全に繋がる可能性があります。しかし、その一方で、**b>飼育**個体の福祉を無視した展示は、動物愛護の観点からも問題視されるべきです。

今後の**b>ホホジロザメ**の**b>飼育**に関する研究においては、**b>水族館**での**b>飼育**環境の改善だけでなく、**b>ホホジロザメ**の生態に関するさらなる理解が不可欠です。例えば、人工海水を用いた水質管理の最適化、獲物を模倣した給餌方法の開発、そして何よりも、**b>ホホジロザメ**にストレスを与えないような展示方法の確立などが挙げられます。これらの課題を克服することで、将来的には**b>水族館**での**b>ホホジロザメ**の**b>飼育**が、種の保全と教育普及の両立を可能にする手段となるかもしれません。

コメント