Perspective goes hard

byu/Sad_Cow_577 ininterestingasfuck

どんな話題?

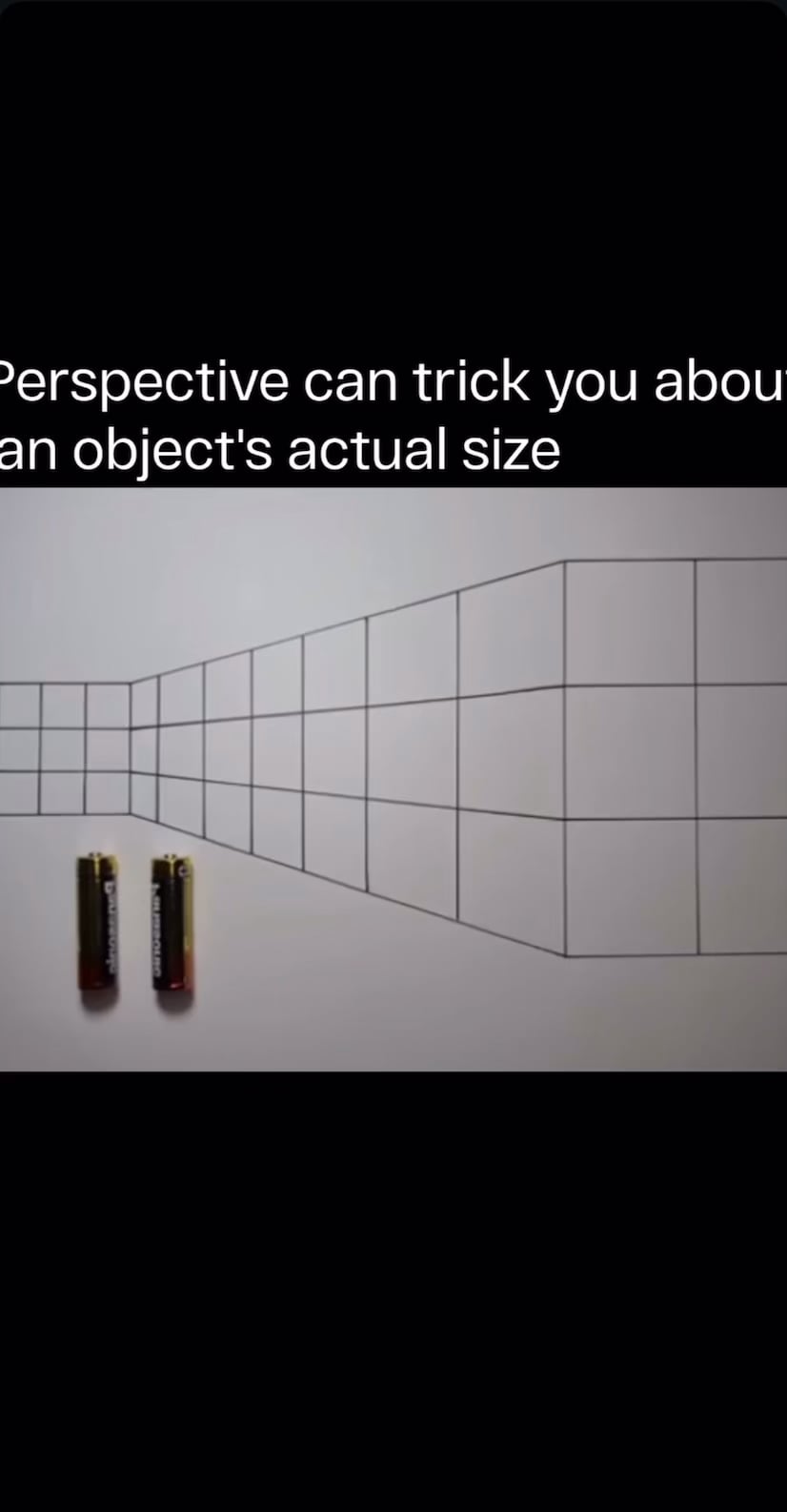

錯視のマジック!写真の中の電池、どっちが大きい?

ネット上で話題になっているのは、2つの電池を比較した写真。一見、左側の電池の方が大きく見えます。しかし、これは単なる錯視。カメラアングルや影、そして巧妙な線の配置が、私たちの脳を騙しているのです。いくつかの投稿では、画像編集ソフトで数値を比較し、実際はほぼ同じサイズであることが証明されています。中には、電池が転がる様子を捉えた動画もあり、その動きからも錯視の効果が強調されています。さらに、この現象は電池だけでなく、他の物体や、なんと人間の体型にも当てはまる可能性があると指摘する声も!

面白いのは、この現象を知っていても、依然として「左の方が大きい!」と感じる人が多いこと。私も、最初に写真を見た時は「あれ?確かに左の方が大きく見える…」と、一瞬騙されました。まるで魔法を見ているようでした。これは、私たちの視覚情報処理の限界、そして脳が情報を効率的に処理しようとするメカニズムが関係しているのでしょう。そして、この実験から私は一つの結論に至りました。「視点を変えるだけで、世の中の見え方は大きく変わる」と。世の中には、まだまだ私たちの理解を超えた「不思議」が隠されているのかもしれませんね!

海外記事で話題の「Perspective goes hard」は、視点の鋭さや独特な構図が注目されているコンテンツ。Redditでは画像と共に紹介され、その斬新な視点が「鋭い」と評価されている。詳細はリンクから確認可能。

海外記事で話題の「Perspective goes hard」は、視点の鋭さや独特な構図が注目されているコンテンツ。Redditでは画像と共に紹介され、その斬新な視点が「鋭い」と評価されている。詳細はリンクから確認可能。

みんなの反応

錯視画像「Perspective goes hard」解説

記事タイトル:視点がヤバい!海外記事で話題の「Perspective goes hard」を徹底解説

キーワード:視覚錯覚,錯視,遠近法

近年、SNSを中心に「Perspective goes hard」というフレーズが、驚くべき視覚錯覚画像と共に拡散されています。直訳すると「視点がヤバい」という意味を持つこの言葉は、巧妙な遠近法や配置によって生み出される、現実離れした空間やオブジェクトが特徴です。本記事では、この海外で話題沸騰中の「Perspective goes hard」現象を、視覚錯覚、特に錯視のメカニズムや心理学的な背景、そして関連する統計データなどを交えながら徹底的に解説します。

「Perspective goes hard」で頻繁に見られる錯視は、主に以下の3つのカテゴリーに分類できます。

1. **無理難題な遠近法:** これは、現実世界では不可能な角度や配置を用いて、遠近感を歪ませる手法です。例えば、地面に垂直に立っているように見えるビルが、実際には斜めに傾いている、といった錯覚です。この種の錯視は、人間の脳が遠近法を認識する際に用いる手がかり(線遠近法、空気遠近法など)を巧みに利用することで成立します。 近年、デジタル技術の発達により、より精密で複雑な「無理難題な遠近法」を表現できるようになり、SNS上での拡散に拍車をかけています。

2. **隠された図形:** 一見すると、シンプルな幾何学模様や風景写真に見える画像の中に、実は別の図形が隠されているタイプの錯視です。これは、人間の脳が全体像を把握しようとする際に、部分的な情報に捉われがちであることを利用しています。隠された図形を発見した時の驚きや達成感は、このタイプの錯視の魅力と言えるでしょう。 画像検索サイトで「Hidden Shapes Illusion」などを検索すると、数多くの例を見つけることができます。こうした錯視画像の拡散状況を分析したデータは限定的ですが、SNSにおけるエンゲージメント率(いいね!、シェア数など)が高い傾向にあることが推察されます。

3. **アメーバ状の歪み:** これは、明確な幾何学的形状ではなく、有機的な形やぼやけた輪郭を用いた錯視です。例えば、背景との境界が曖昧なオブジェクトが、あたかも浮遊しているように見えるなど、非現実的な空間を作り出すことで視聴者に強い印象を与えます。このタイプは、人間の脳が対象の形状や距離を正確に判断するのに苦労する点を突いています。特に、光と影の巧妙な利用により、より強い視覚錯覚を引き起こします。

これらの錯視は、単なるエンターテイメントではありません。心理学研究では、視覚錯覚の研究を通じて、人間の脳の情報処理プロセスや知覚メカニズムの解明に役立てられています。例えば、特定の錯視に感受性の高い人や低い人がいることから、個人の認知能力や脳機能の差異を探る研究が行われています。また、視覚錯覚は、デザインや広告分野でも活用されており、例えば、商品のサイズを大きく見せる効果や、視線誘導効果などに利用されています。

「Perspective goes hard」現象は、視覚錯覚の持つ潜在的な力と、SNSというプラットフォームの相乗効果によって生まれたと言えるでしょう。今後、AI技術の発展によって、さらに高度で洗練された錯視画像が生成される可能性があり、その拡散状況や、人間の知覚への影響について、さらなる研究が期待されます。 視覚錯覚を理解することは、人間の知覚の限界と可能性を理解することに繋がります。 「Perspective goes hard」というフレーズを通して、視覚錯覚の世界へ足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

補足: 本記事で紹介した錯視の分類は、あくまで代表的な例であり、多くの錯視は複数のカテゴリーにまたがる場合があります。また、具体的な統計データは、研究論文や専門機関からの情報公開を待つ必要があります。

コメント