どんな話題?

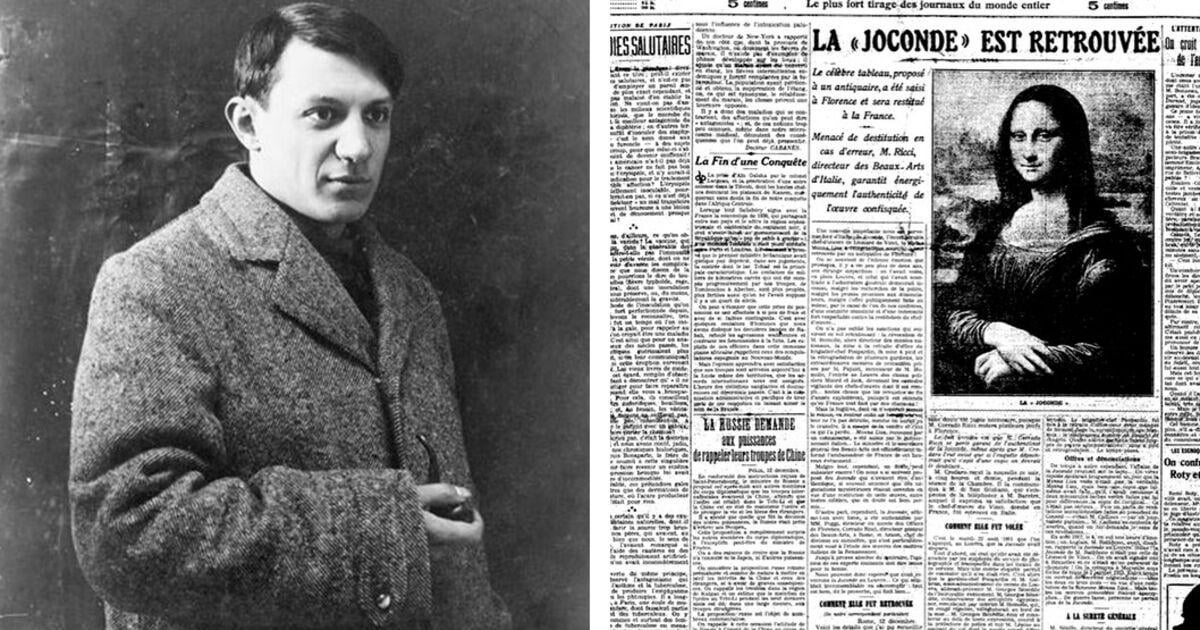

「ルーブル美術館の警備は昔からザルだった?」あのモナリザ盗難事件から、ピカソの関与疑惑まで、美術界の裏側を覗く話題が沸騰中!逮捕は免れたものの、ピカソが盗品と知りつつ彫像を友人から購入していた事実は、彼の奔放な人物像を物語ります。モナリザも、盗難騒ぎがなければ今ほどの知名度はなかったかも?

美術館の警備体制への疑問の声も多数。まるで、美術館側が話題作りのために、わざと盗難を見逃しているのでは?なんて憶測も飛び交う始末。私が以前、ルーブル美術館に行った時、警備員の人が大きなあくびをしながら「ふぁ~あ…」と伸びをしていたのを目撃しました。平和ボケ?

今回の騒動を受け、芸術家の倫理観について改めて考えさせられます。才能と人間性はイコールではない、ということでしょうか。いずれにせよ、美術作品は保護されるべきであり、二度と悲劇が繰り返されないように、警備強化を願うばかりです。

パブロ・ピカソは、モナリザ盗難事件の容疑者となった際、ルーブル美術館から複数の彫像を盗んでいたことが発覚した。[100字]

パブロ・ピカソは、モナリザ盗難事件の容疑者となった際、ルーブル美術館から複数の彫像を盗んでいたことが発覚した。[100字]

みんなの反応

美術窃盗の深淵:モナリザとピカソ

“`html【衝撃】美術窃盗はなぜ起こる?ピカソも関与?モナリザ盗難事件から見える美術犯罪の深淵

美術作品は、その文化的・歴史的価値から、常に窃盗の標的となってきました。この記事では、キーワード「窃盗」、「美術」、「犯罪」を軸に、美術窃盗の実態を分析し、統計データを交えながら、その背景にある動機や手口、対策について解説します。冒頭で触れた「【衝撃】ピカソ、ルーブル美術館から彫刻パクってた!モナリザ盗難事件捜査で発覚」というニュースを切り口に、美術犯罪の深淵に迫ります。

美術窃盗の種類と手口

美術窃盗は、大きく分けて以下の2種類に分類できます。

- プロの窃盗団による計画的な犯行: 事前に周到な計画を立て、セキュリティシステムを突破して高価な美術品を狙います。映画「オーシャンズ11」のようなイメージです。

- 衝動的な犯行: 個人的な動機(金銭目的、個人的なコレクション欲求など)に基づき、セキュリティが手薄な場所から美術品を盗むケース。

手口も様々で、展示ケースの破壊、警備員の買収、偽装侵入などが挙げられます。近年では、サイバー攻撃によってセキュリティシステムを無効化する手口も登場しています。

モナリザ盗難事件とピカソとの関係:美術窃盗の複雑な背景

1911年に発生したモナリザ盗難事件は、美術史上に残る大事件です。この事件の捜査過程で、なんとピカソが関与していたことが発覚しました。正確には、モナリザ盗難とは直接関係ありませんが、ピカソは盗まれたルーブル美術館の彫刻を仲間とともに買い取っていたのです。これは、美術品に対する価値観の多様性や、犯罪組織と美術界の微妙な関係を示唆しています。 stolen artを受け入れる側の問題も浮き彫りになります。

美術窃盗の動機:金銭だけではない複雑な心理

美術窃盗の動機は、金銭目的が最も一般的ですが、それだけではありません。

- 金銭目的: 美術品を転売し、高額な利益を得る。

- 個人的なコレクション欲: 美術品を個人的に所有し、鑑賞する。

- 政治的・イデオロギー的な動機: 特定の美術品を破壊または隠蔽することで、特定の思想や価値観を否定する。

特に、テロ組織が資金源として美術品を盗むケースや、戦争によって略奪された美術品の返還を求める動きなど、政治的な背景を持つ美術窃盗も存在します。

美術窃盗の現状と対策:テクノロジーの進化と犯罪の高度化

インターポールの統計によると、年間で数千件の美術窃盗事件が発生しており、被害総額は数十億ドルに上ると推定されています。

対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- セキュリティシステムの強化: 高性能な監視カメラ、侵入検知システム、警備員の配置など。

- 美術品のデータベース化: 盗難美術品の情報を国際的に共有することで、転売を防ぐ。

- 法規制の強化: 盗難美術品の売買に対する罰則を強化する。

- テクノロジーの活用: AIによる異常検知、ブロックチェーンによる美術品の来歴管理など。

近年では、美術窃盗の手口も高度化しており、サイバー攻撃や内部犯行による情報漏洩などが懸念されています。そのため、セキュリティ対策も常に進化させる必要があります。

まとめ:美術を守るために

美術窃盗は、単なる金銭目的の犯罪にとどまらず、文化や歴史を破壊する行為でもあります。美術品を守るためには、セキュリティの強化だけでなく、美術品に対する価値観の共有や、犯罪組織との連携を断ち切ることが重要です。モナリザ盗難事件やピカソの関与といった過去の事例から学び、より安全な美術界を構築していく必要があります。

コメント