どんな話題?

まるで宝石箱!

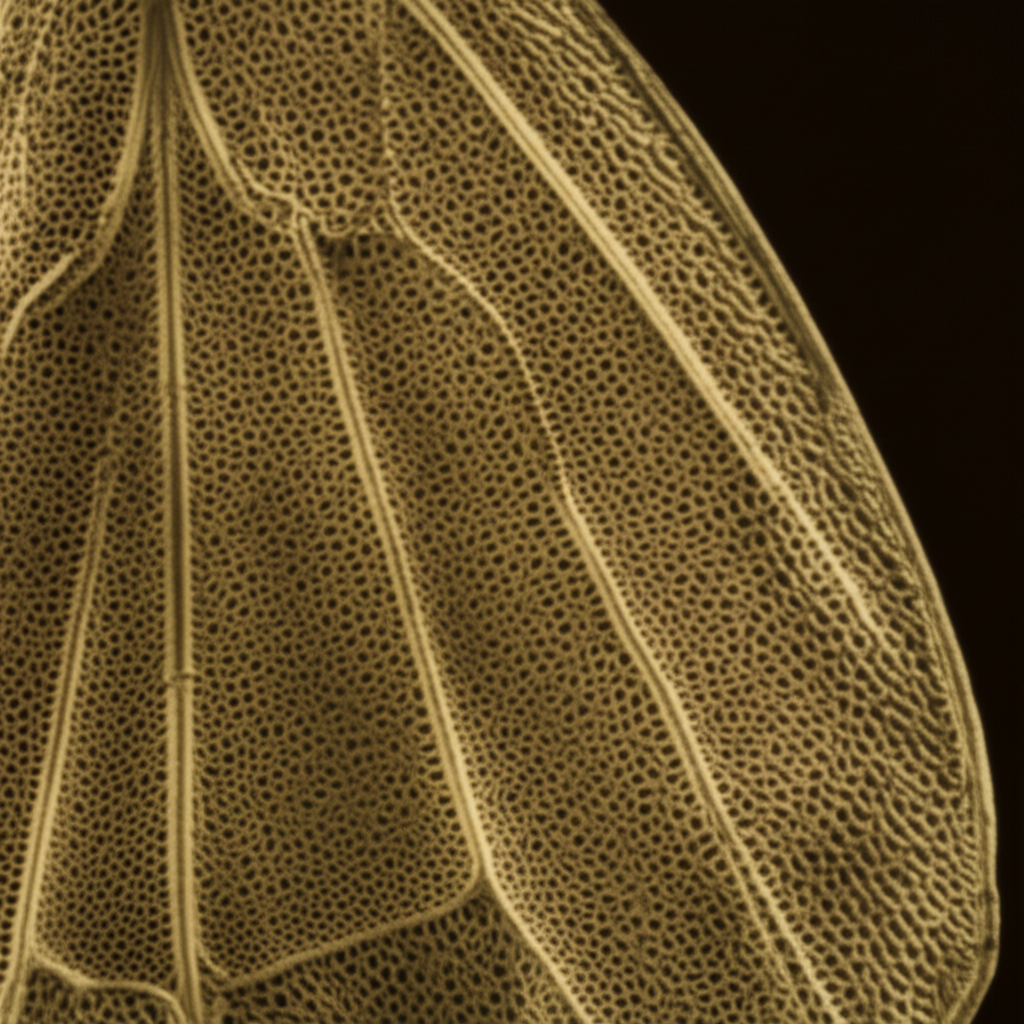

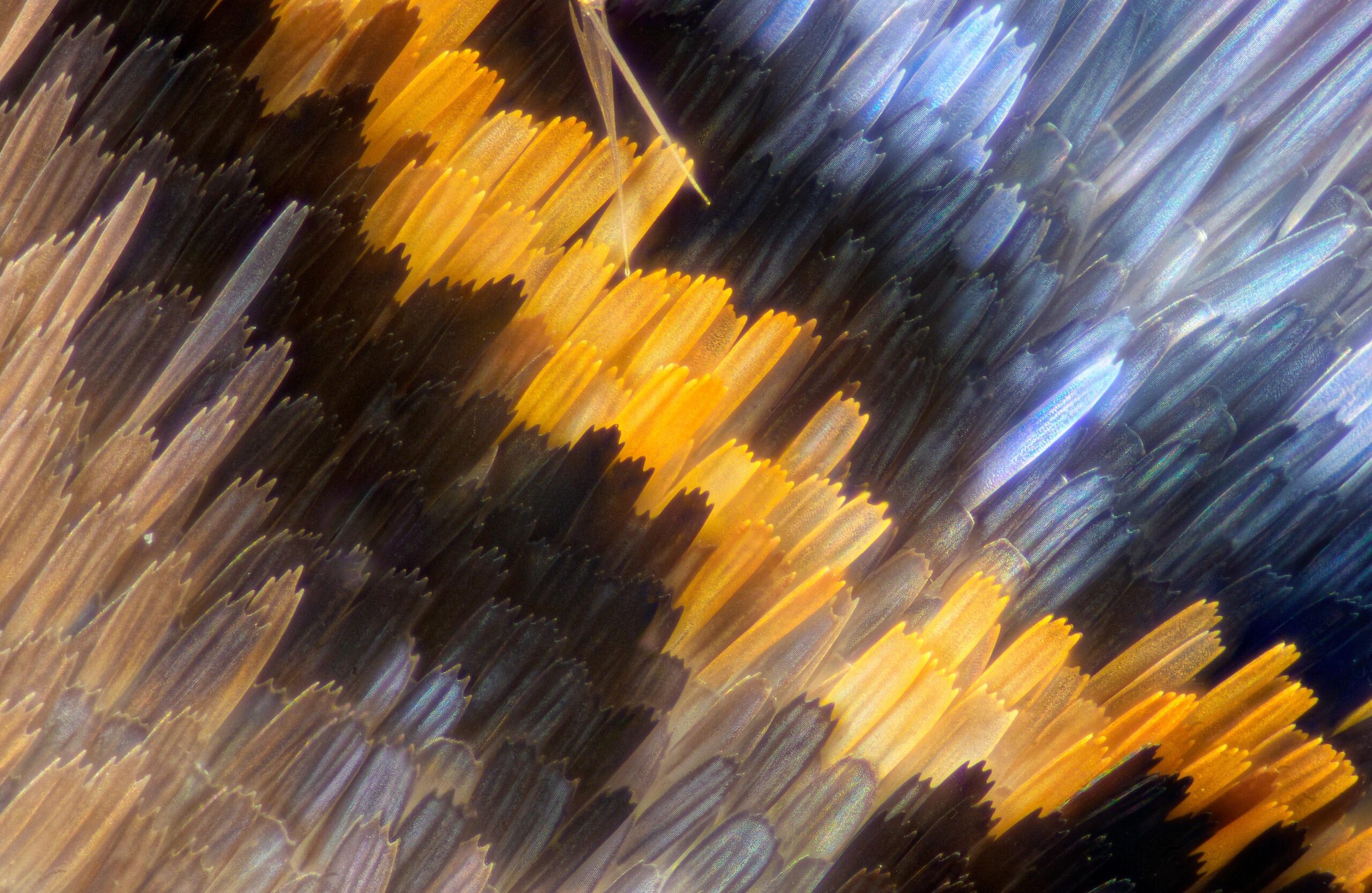

朽ちた薪の中から見つかった蛾。その亡骸を超高倍率マクロ撮影で捉えた写真が話題になっています。翅を覆う鱗粉は、触れると指に付く「粉」の正体。20倍の顕微鏡で捉えられた世界は、ピクセルアートのような幾何学模様の集合体。通常50ミクロンの人間の髪の毛に対し、被写界深度はわずか4ミクロン。168枚の異なる焦点の写真を重ね合わせることで、鮮明な一枚を作り出しています。

写真を見た人からは「絵画のようだ」「まるでクリスタルのようだ」と驚きの声が上がっています。蛾の翅の色彩は、顔料ではなく光の干渉によって生み出される構造色。自然の神秘を感じさせますね。

先日、近所の公園で蛾の幼虫を観察していたら、いつもは気にも留めなかった翅の模様が、夕日に照らされてキラキラと輝いて見えました。もしかしたら、顕微鏡で見るミクロの世界は、もっともっと奥深い美しさで溢れているのかもしれませんね。ふと、そんなことを考えさせられました。

蛾の翅の鱗粉を限界まで拡大した画像が話題。顕微鏡で捉えられた微細な構造は、驚くほど緻密で美しい。Redditで公開され、多くの人々を魅了している。

蛾の翅の鱗粉を限界まで拡大した画像が話題。顕微鏡で捉えられた微細な構造は、驚くほど緻密で美しい。Redditで公開され、多くの人々を魅了している。

みんなの反応

昆虫×顕微鏡写真:驚異のミクロ世界

“`html昆虫のミクロな世界を垣間見る時、「蛾の鱗粉を限界まで拡大してみた結果wwwww」のような記事は、私達に大きな驚きと感動を与えてくれます。今回は、キーワード「昆虫」「顕微鏡」「写真」を軸に、その背後にある科学的魅力や技術的な進歩、そして社会的な影響について解説します。

まず、なぜ人々は昆虫を顕微鏡で観察し、写真に収めるのでしょうか? それは、肉眼では捉えきれない、驚くべき構造美がそこにあるからです。例えば、蛾の鱗粉は、私達が漠然と「粉」として認識しているものが、実際には微細な複雑な構造体の集合体であることが顕微鏡写真によって明らかになります。この構造は、光の反射や屈折を制御し、蛾独特の色や模様を作り出す役割を担っています。顕微鏡技術の進歩により、かつては想像もできなかったレベルで、これらの微細構造を鮮明に捉えることが可能になりました。

顕微鏡写真の分析において、重要な統計的要素は画像の解像度とスケールです。解像度が高ければ高いほど、より詳細な情報を捉えることができ、鱗粉の微細なリブの数や間隔、表面のナノ構造まで分析可能になります。スケール情報は、画像の測定を行う上で不可欠であり、鱗粉の大きさや形状を正確に数値化するために用いられます。これらのデータを統計的に処理することで、異なる種類の蛾の鱗粉構造を比較したり、環境要因が鱗粉の構造に与える影響を評価したりすることができます。例えば、ある特定の地域に生息する蛾の鱗粉の構造が、他の地域のものと比べて有意に異なる場合、それは環境汚染や気候変動の影響を受けている可能性を示唆するかもしれません。

また、顕微鏡写真は、単なる記録としてだけでなく、科学的な研究においても重要な役割を果たします。生物学、物理学、材料科学など、様々な分野の研究者が、昆虫の微細構造を参考に、新しい技術や製品の開発に取り組んでいます。例えば、蛾の鱗粉の光制御メカニズムを応用した高効率な太陽電池や、表面の微細構造を模倣した自己洗浄機能を持つ素材などが開発されています。

さらに、顕微鏡写真は教育的な価値も高く、子供から大人まで、幅広い層の人々が科学に興味を持つきっかけとなります。「蛾の鱗粉を限界まで拡大してみた結果wwwww」のような記事は、科学的な知識をわかりやすく伝え、人々を魅了する力を持っています。インターネットを通じて、誰もが手軽にアクセスできるようになったことで、科学への関心はますます高まっています。

最後に、SEOを意識したキーワードの選定も重要です。「昆虫」「顕微鏡」「写真」といったキーワードに加えて、「蛾」「鱗粉」「拡大写真」「構造」「微細構造」「科学」「研究」「教育」など、関連性の高いキーワードを適切に組み込むことで、検索エンジンのランキング上位表示を目指すことができます。また、SNSでの共有を促すようなキャッチーなタイトルや、興味を引くビジュアルも効果的です。顕微鏡写真を通して、昆虫の魅力をより多くの人々に伝えるために、今後も様々な情報発信が期待されます。

コメント