1980年代、日本のとある駅は、たった一人の女子学生が通学するために何年も営業を続けました。そして彼女の卒業後、その駅は閉鎖されました。

どんな話題?

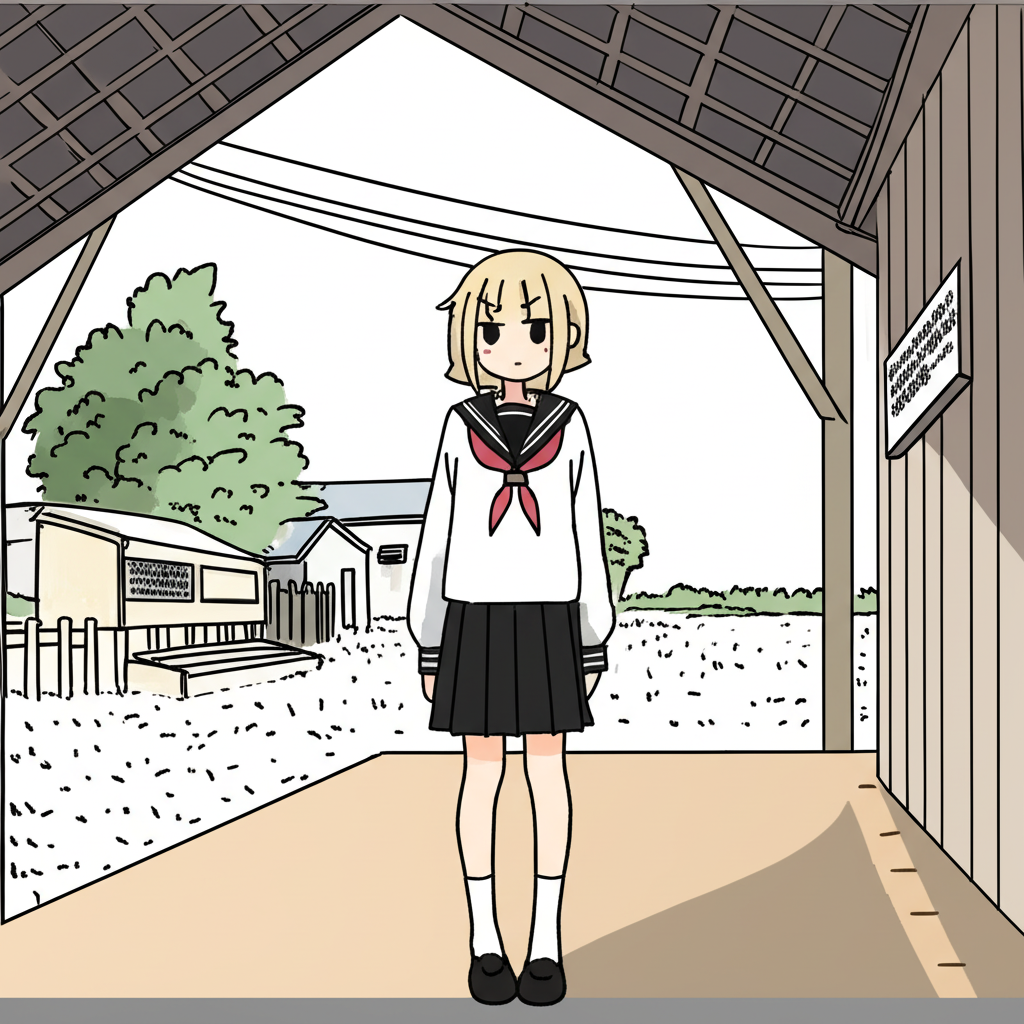

北海道の秘境、旧白滝駅。一時、たった一人の女子高生のために存続したという美談が拡散されました。彼女の名前は原田さん。遠軽町の高校に通う彼女のために、JR北海道が廃止を検討していた駅の存続を3年間延長した、というのです。卒業と同時に駅はひっそりと幕を閉じました。

しかし、実際は美しすぎる偶然だったようです。駅の廃止決定は2015年で、2016年3月のダイヤ改正に合わせての閉鎖でした。彼女は白滝駅も利用できたのですが、旧白滝駅の方が家から近かっただけ。列車は他の学生も利用しており、決して彼女一人のためだけのものではなかったのです。

…でも、この話が広まった背景には、日本の過疎化へのノスタルジーがあるのかも。田舎の風景、消えゆく駅舎、そして少女。まるで宮崎駿アニメのような情景が、人々の心をギュッと掴んだのかもしれませんね。真相はともあれ、こういう”ほっこり”する話、たまには信じていたい!

1980年代、日本の駅がたった一人の女子高生のために存続。彼女の通学を支え、卒業と共に閉鎖された感動的な物語。(96字)

みんなの反応

なんでこれ1980年代って書いてあるのかマジで分からん。駅は旧白滝駅で、時期は2013年から2016年だぞ。線路は北海道の遠軽にある石北本線。列車自体は運行してたけど、乗客数が少なすぎてこの駅と他の3駅が閉鎖されただけ。

俺はバスが村を通らなくなったせいで大学辞めざるを得なかったのに。しかも誰も教えてくれなかったし。ある朝、バスが来なかったんだよ。マジかよ。

心温まるけど、その女の子にかかるプレッシャーヤバそう。「お前のために駅作ったんだから、良い成績取れよ!」ってな。😱

彼女が卒業したのは2016年だから、80年代生まれですらないだろ。アホか。😂

この話、今まで50種類くらい違うバージョン聞いたんだけど、どれが正確なの? 🙄

電車があるってだけでマジで羨ましい。こっちは車社会だからな。😫

未来に投資する社会?なんだこの共産主義の地獄は。😡

俺は数年後に娘を高校に通わせるのに必死だよ。村を通るバス路線が廃止されたからな。😭

うちの学校には生徒1人だけのためにスクールバスがあるけど、それはそいつが他の生徒を殴りまくるからだ… 😅

彼女が病気の時、親が鉄道会社に連絡して待たせないようにしてたのかな。🤔

これこそが公共交通機関が仕事してるってことだろ。たとえ1人でも必要としてるなら、利用できるようにすべき。😎

閉鎖されたのは駅だけ?それとも路線全体?路線全体をたった一人のために維持してたならヤバいけど、駅だけなら「礼儀」って感じだな。 🤔

これって2010年代後半の話だと思ってた。当時記事を読んだ記憶がある。 🤔

おっ!3倍速で再生されるクソ動画じゃなくて、実際に面白い投稿じゃん!GJ、OP。 👍

壊れてないなら直すな。その路線はまだ役に立ってたんだろ。彼女がまだ利用してる間は変更する理由がなかったんだよ。 🤔

今週聞いた中で一番静かで美しい話だ。彼らは一人の生徒を見たのではなく、未来を見たんだ。世界にはもっとそういう優しさが必要だ。 😢

それが顧客サービスってもんだ。ここ数世代のアメリカでは外国の概念だな。 😠

アレックス、「アメリカでは絶対に起こらないこと」を500ドルで。 🤣

地方駅と公共交通、社会政策の課題

“`html

「【涙腺崩壊】80年代、女子高生のためだけに存在した駅、感動の物語」という記事の背景にある「Rural Station, Public Transport, Social Policy」というテーマは、単なるノスタルジーに留まらず、現代社会が抱える重要な課題を浮き彫りにしています。

まず、「Rural Station」(地方駅)の問題は、過疎化が進む地域において、人々の生活を支えるインフラの維持がいかに困難であるかを物語っています。鉄道は、高齢者や学生など、自家用車を持たない人々にとって重要な移動手段であり、その廃止は地域の生活圏を縮小させ、さらに過疎化を加速させる可能性があります。特に、記事にあるような、特定の人々(この場合は女子高生)のために存在した駅は、地域社会における公共交通機関の役割を超えた、コミュニティの維持という側面も担っていました。

次に、「Public Transport」(公共交通)の視点から見ると、このような駅の存在は、採算性だけでは測れない価値があることを示しています。多くの公共交通機関は、赤字路線を抱えながらも、社会的責任として運行を続けています。しかし、少子高齢化が進む現代社会において、その維持はますます困難になっています。運賃収入の減少、運行コストの増加、そして人員不足など、多くの課題が山積しています。そのため、公共交通の維持には、国や地方自治体からの財政支援が不可欠となります。この支援のあり方が、今後の地方の活性化を左右すると言えるでしょう。

そして、「Social Policy」(社会政策)の観点から見ると、このような駅の存在は、地域社会のニーズに応じた柔軟な政策の重要性を示唆しています。例えば、記事の駅が廃止された後、代替交通手段としてスクールバスの運行や、地域住民向けのデマンド交通の導入など、さまざまな対策が講じられたかもしれません。しかし、かつて駅があった場所にコミュニティが形成され、駅が単なる移動手段以上の意味を持っていた場合、代替策だけでは十分に補完できない部分もあるでしょう。このような背景を考慮し、地域住民の声に耳を傾けながら、地域の実情に合った社会政策を立案・実行していくことが重要です。少子高齢化、人口減少が深刻な地域において、画一的な政策ではなく、それぞれの地域特性に合わせたきめ細やかな対応が求められています。

例えば、地方駅の維持には、観光資源としての活用、地元の特産品販売スペースの設置、地域住民の交流拠点としての機能付加など、多角的なアプローチが考えられます。また、公共交通機関の運行には、AIを活用した効率的な運行スケジュールの作成や、自動運転バスの導入など、最新技術の活用も検討されるべきです。これらの取り組みを通じて、地方駅と公共交通機関が、地域社会を支えるインフラとして、再び活気を取り戻すことができるかもしれません。そのためには、採算性だけでなく、社会的意義や地域貢献といった要素を考慮した、より包括的な視点からの社会政策が不可欠となります。

“`

1980年代、日本の駅がたった一人の女子高生のために存続。彼女の通学を支え、卒業と共に閉鎖された感動的な物語。(96字)

1980年代、日本の駅がたった一人の女子高生のために存続。彼女の通学を支え、卒業と共に閉鎖された感動的な物語。(96字)

コメント