どんな話題?

学校の<太字>寄付型ファンドレイジングが注目を集めています。

従来の、子供たちが<太字>物販に奔走する形式から脱却し、<太字>直接寄付を募る方法です。PTAへのダイレクトな支援となり、<太字>無駄な商品の売買や、子供への<太字>過度な負担をなくせると支持されています。「社会の一員」として地域貢献をしたい大人たちにも好評のようです。

ある小学校では、<太字>年間400万円近くを集めているとか。子供たちが<太字>ガチャガチャの景品みたいなグッズのために、必死でメールアドレスを集める姿を想像すると…。ここはひとつ、大人がスマートに解決!…とは言っても、たまに遭遇する<太字>「バンド活動費捻出のため、手作りクッキーいかがですか?」みたいな、<太字>ホロリとくるやつには弱いんですよね。

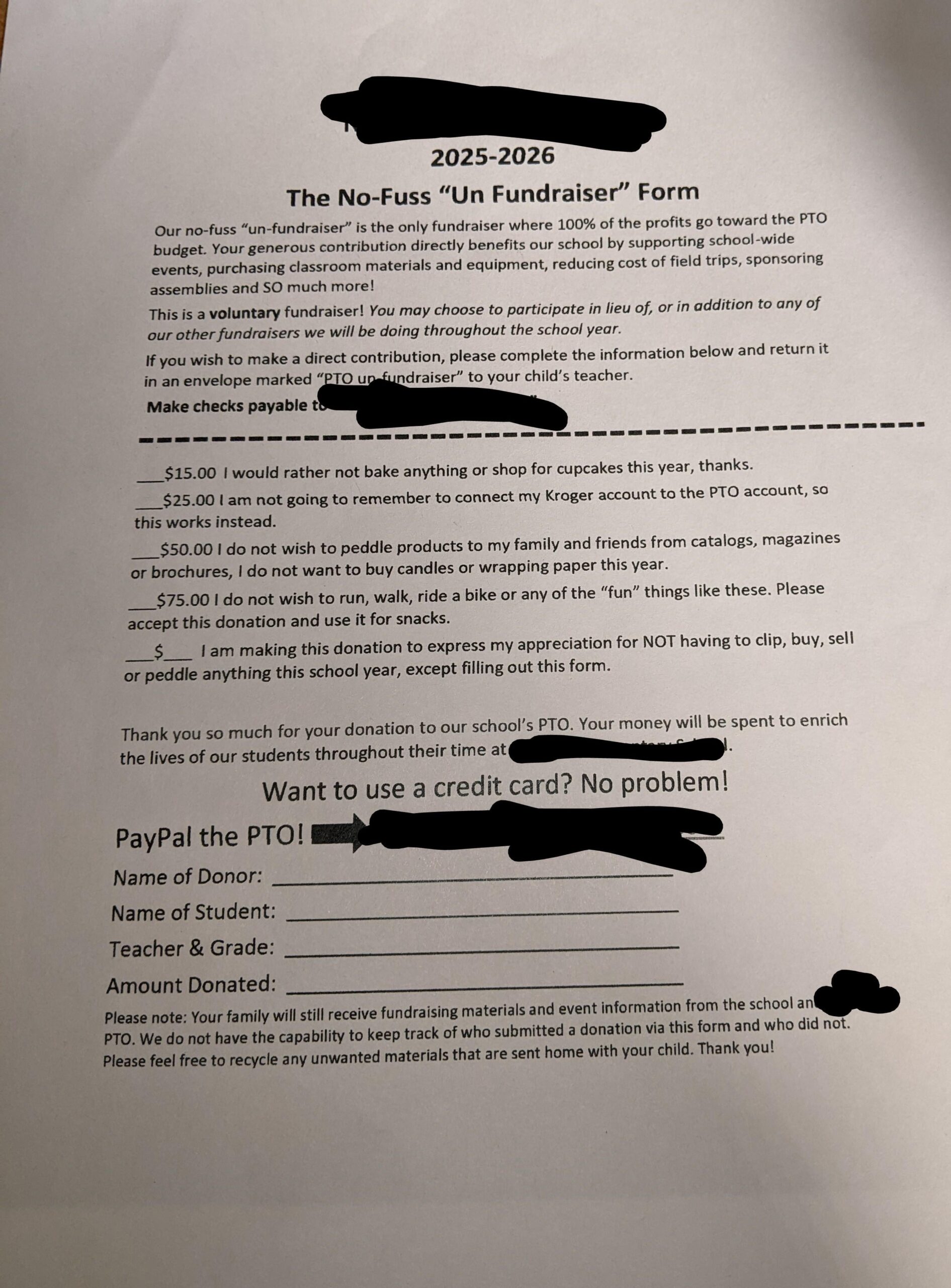

子どもの学校が寄付を募る代わりに「非募金」を告知。Redditで話題となり、従来の寄付強要をしない姿勢が評価されている。

子どもの学校が寄付を募る代わりに「非募金」を告知。Redditで話題となり、従来の寄付強要をしない姿勢が評価されている。

みんなの反応

個人的にはアリだな。

結構いいね。うちの学校じゃ「親切な行い」を売ってて、子供たちは家族や隣人に親切なことをして寄付してもらうってやつ。自主申告制で、子供たちにチャリティーを教えるにはいい方法だと思う(気にしないならプレッシャーなしで寄付するだけでもいいし)。

それはキツイな。うちの親父は学校の資金集めのクソみたいなもんを売らせてくれなかったんだよな。いつも仲間はずれにされた気分だったわ。

うちの子供の学校もこれやってたわ。迷わず100ドル寄付した。1セントも怪しい資金集め業者に行かないで、全部PTAに入るって分かってたからな。カタログをじいちゃんばあちゃんに見せるのも恥ずかしいような粗悪品を売りつける業者じゃなくてな。

速攻で記入するわ。

これは素晴らしい!学校がやっとメッセージを受け取ったってことだな。うちの息子が学校の資金集めで、物を売るために一軒一軒回ってほしくなかったから、小切手を書いてカタログと一緒に学校に送ったんだ。これは資金集めをするにはずっといい方法だね!

うちの子供たちがリトルリーグの時もやってたわ。各家庭は、売店で働いたり、料理をしたり、掃除をしたりして、何時間もボランティア活動をすることを義務付けられてた。毎年、免除されるためにお金を払ってたんだけど、それができて嬉しかったわ!!

PTAのPayPalを公開状態にしておけば、Redditorからもっと金を集められたのに…

ぜひやってくれ。

近所の学校はマットレスを売ってたぞ!マジで。高校のスポーツチームの資金集めで。ありえねー。子供たちがかわいそう。

まあ、そうだな。

俺には子供がいないけど、毎年約4700ドルの固定資産税を払っていて、そのうち約48.1%が直接学校の資金になっている。この郡で家を所有してからの年数を考えると、固定資産税の総額は約56,000ドルで、学校制度には直接27,128.40ドル払っていることになる。郡が一般目的税から学校制度に割り当てる追加資金は言うまでもなく、年間数千ドル多く払っている。

これは大賛成だな。学校が子供たちに、まずいチョコレートバー、キャンドル、ポテトチップスの袋、でかい棒付きキャンディー、その他押し付けたいガラクタを、基本的に訪問販売させるのは大嫌いだ。一部の親は、まるで安物のクソ売りのワールドシリーズかのように、超競争的になってた。個人的には、集められた金の多くは子供たち以外のどこかに行ったんじゃないかと疑ってる。

学校の資金集めってマジでアホらしいよな。うちの近所の学校は、子供たちを煽って、アホみたいな100均の景品を手に入れさせるのが好きみたい。「今夜、家族のメールアドレスを10個このウェブサイトに入力するだけ!」とか。誰かをスパムメールに登録するのがいいアイデアだとどうして思うんだ?しかもそのアホなウェブサイトが手数料を取るんだぜ!うちの家族は学校に小切手を書く方がずっといいって思ってるけど、そうすると子供たちがアホなおもちゃの次のレベルに行けないんだよ!家族に寄付金を減らすように説得させるなんて、誰の素晴らしいアイデアだよ?

大好きな資金集めだ!

NGL、速攻で申し込むわ。

ICEは今後2年間で750億ドルの資金を受け取るのに…

いや、これは密かに天才的だな。これを思いついた人に敬意を表するわ。

バンド旅行に行くためにクーポン券を売ってたのを覚えてるな。それが俺が唯一売り歩いたもので、毎年楽しみにしてたんだ。リトルシーザーズで1つ買ったら1つ無料とか、バリューミールを買ったら1つ無料とか、実際に価値のあるファストフードのクーポンがあったんだ。うちの母親はどんな商品でも1つ買ったらもう1つ無料っていうのを使ってタイレノールを手に入れてて、それだけで本の元が取れてたよ。

2人の子供を持つ親として… 賛成だ。

昔、柑橘類の箱を売らなければならなかった… 10月に… 人々が12月にそれを取りに行くために。あれはマジで最悪だった。友達の両親がジュースバーを経営してたから、私の果物を買ってくれたのはラッキーだった。でも、このことがあったから、友達の子供たちが売ってるクソみたいなものなら何でも買うよ。でももっといいのは、これができたら最高だね。寄付のオプションがある資金集めが大好きだよ。

普通の資金集めはどれも、どこかの会社が儲けてるんだよな。こっちの方がいい。お金は学校に行くし、誰もピンハネしない。それに「景品」としてプラスチックのゴミをたくさんもらわなくて済む。

真ん中のセクションと最後の文章のユーモアが気に入った。

> 年間を通して行う他のすべての資金集めに加えて

子供はいないけど、75ドル寄付するわ。

「400ドルの小切手を同封します。各学年に100ドルです。4年間放っておいてください。」

これは本当にいいアイデアだ。私が3年生の時、カタログからお菓子を売ってたんだ。クラスで一番売れて、質の悪い犬のぬいぐるみをもらった。中学校では、チョコレートバーを売ってた。ほとんどの子供たちはチョコレートを食べて、その分を払った。学校は1本のチョコレートにつき15セントくらいしか手に入れられなかった。ステージ上の景品にはデューンバギーがあったけど、生徒に与えられた最大の景品は、端にふわふわのボールがついた鉛筆だった。ほとんどの箱を売らずに返した。まったく取らなかった方が、はるかに手間が省けたのにと思った。

去年、学校は同じようなものを5年生の息子に持ち帰らせたんだ。6年生のキャンプのための資金集めを始めると言っていて、もし希望すれば、参加しなくてもいいように、お金を払うことができた。学年の初めに払ったよ。

いつもPTAがこういうことをしてくれたらいいなと思ってた。いいね。

最高だ。

うちの学校はウォークアソンをやった。子供たちは100%参加した。集まったお金はすべてPTAに渡され、学校の活動やプロジェクトに使われた。私は教師を退職したばかりだ。学校は年間約4万ドルを稼いでいたと思う。

コメント