どんな話題?

「D-Day」って、実は作戦当日って意味だったんですね!フランス語では「Jour J」と言うみたい。

D-1は作戦前日、D+3は作戦3日後を示す、と。なんだかパズルのピースみたいで面白い!軍事作戦や科学の世界では、時間や日付を柔軟に表現するために「D」や「H」が使われているらしい。

ちなみに、NASAのカウントダウンでお馴染みの「Tマイナス」も同じ考え方で、Tプラス60なら発射60秒後を意味するとか。へえ~!

先日、近所のアンティークショップで古い軍事資料を見つけたんですが、作戦計画書に「D-Day」の文字が踊っていて、その緻密さにゾクゾクしました。まるで、壮大な舞台の幕が開く瞬間を予感させるような、そんな雰囲気でしたね。でも、店主のおじいちゃんは「ああ、ただのデカい作戦のことだよ」って、肩をすくめてましたけど(笑)。

D-Dayの「D」は「Day」の略称。つまり「Day-Day」という意味になる。

D-Dayの「D」は「Day」の略称。つまり「Day-Day」という意味になる。

みんなの反応

フランス語じゃ Jour J って言うらしいぞ。

D-Day は「作戦当日」って意味なんだと。

Day Day だと? 何言ってんだこいつwww

ああ、それ **Detective Comics Comics** で読んだわ。

インド版スパイダーマンの「チャイティー」に対する**猛烈なdis**が始まるぞ!

D+1 とか D+2 の方がまだわかるわ。

H Hour について知ったら**驚愕**するぞ。

ナチス「今日が何日かどうやってわかるんだよ!?」

そろそろロサンゼルス・エンゼルスについて語ろうぜ?

よくある軍事・科学系の命名法だよ。T-(Time)、H-(Hour)、D-(Day)は、計画や作戦で常に使われる。

つまり、Day-Dayayってこと?

ヒグマの学名は Ursus arctos だ。Ursus はラテン語で熊、arctos はギリシャ語で熊。

ホーマー・ジェイ・シンプソン

H-hour D-Day。

「I.D.」の「I」は「I」を意味し、「D」は「Dentification」を意味する。

S day とかにすればよかったのに。 Spadoinkle のために。もっと良いプレースホルダーだろ。

1994年に(年寄りだから許してくれ)Demarcation Day って教わったんだが。もう**混乱**してきたわ。

いつも Decision Day の略だと思ってた。

H-Hour on D-Day、まであるぞ。

ラ・ブレア・タールピットについて知ったら**マジビビる**ぞ!

バンド・オブ・ブラザースの第2話は「Day of Days」っていうタイトルだ。

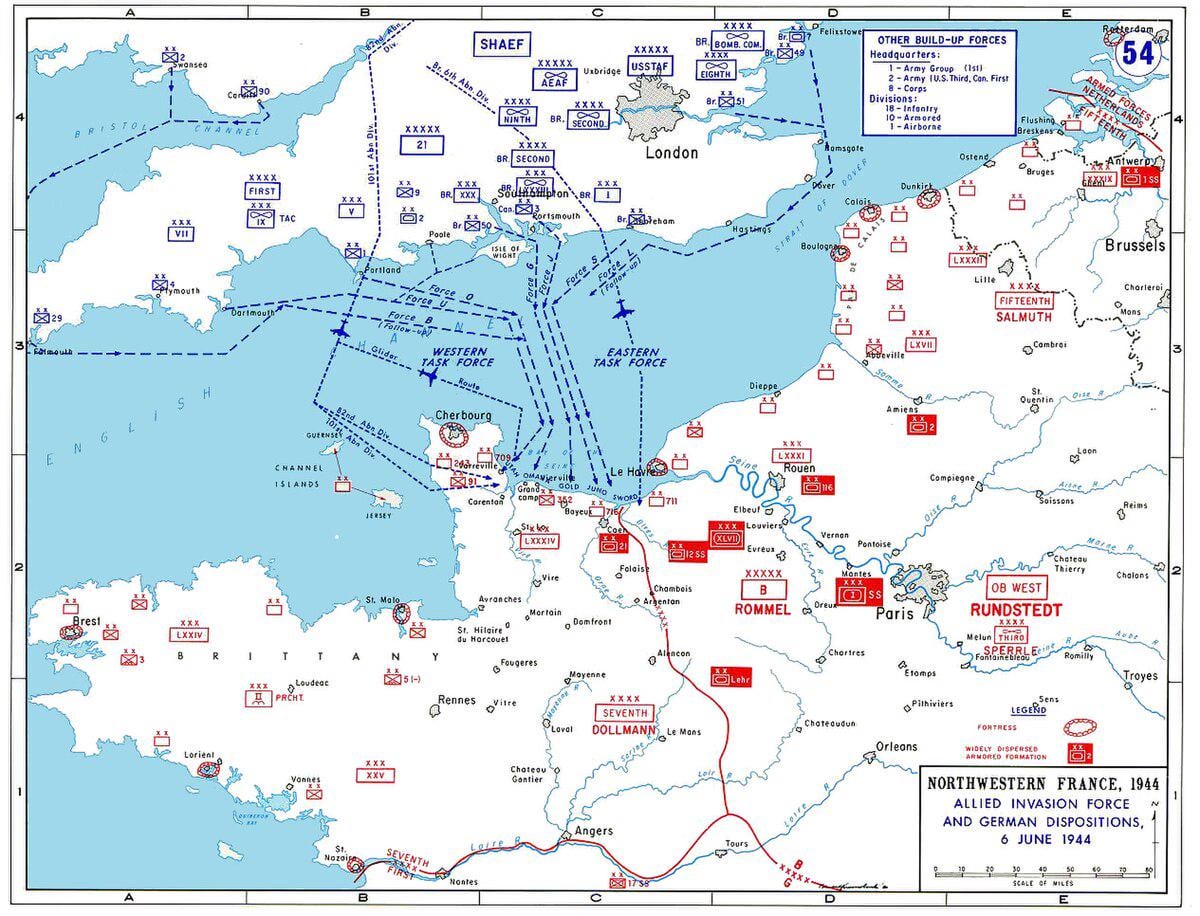

あの侵攻の規模を考えると**マジで鳥肌**。 D-Day のための多くの国間の連携は**狂ってる**レベルだった。

D-Day の「D」は軍事コードか何かだと思ってた。想像よりずっとシンプルなんだな。

子供の頃、D-Day は Doomsday の略だと思ってたわ。

今日初めて知ったわ、常識じゃなかったのか。

ATM machine

実はジャマイカから来たんだ、「it’s d’ day, mon」ってフレーズから。

**完全にアンティファのデタラメ**

ずっと「D」は適当なコードだと思ってたけど、今ならわかるわ! D-Day の背後にある軍事計画は、**マジ異次元**だったんだろうな。

映画「What Dreams May Come (1998)」では「Divorce(離婚)」の意味だった。

[TIL that D Day is the equivalent of H Hour (common expression in Portuguese, translated) but for hours](https://en.wikipedia.org/wiki/Military_designation_of_days_and_hours)

聞き取れなかったか?(ドヤァ)

Dooms day death day

Day of Days

「Tag tag」って同僚に挨拶するときにたまに言うわ。

ずっと Disembarkation day だと思ってた。

つまり、d’day は m’lady みたいなもんか。

どもってんじゃねーか!

マジかよ、つまり D-Day は基本的に Day-Day なのか? 軍隊の**無駄の極み**だな lol 🤔

最初のはちょっとおかしいな、どう言えばいいのかわからない、あなたに何を言いたいのかわからない。 トランプは**悪**。

コメント