どんな話題?

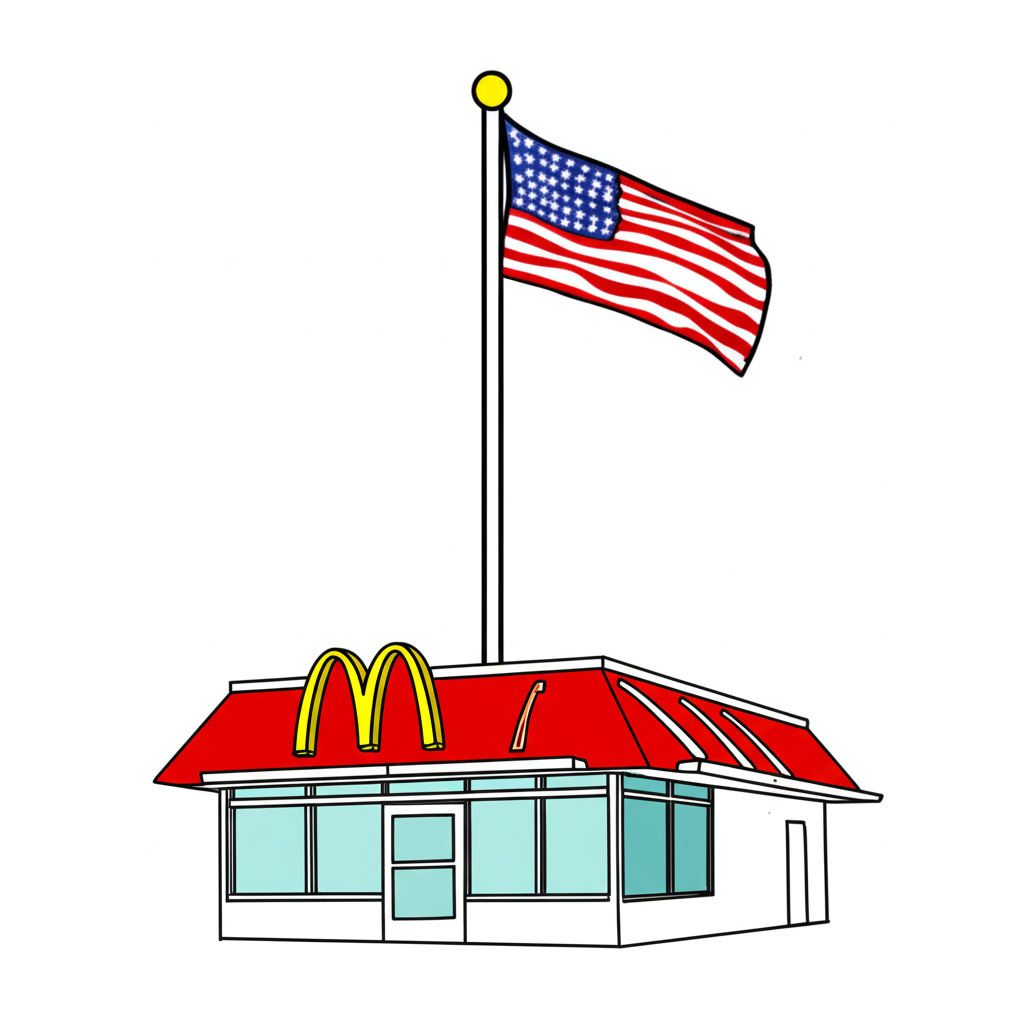

海外のマクドナルドで旗が半旗になっている写真が話題。「This McDonald’s flag at half-staff」というコメントと共にRedditに投稿された。理由は不明。

海外のマクドナルドで旗が半旗になっている写真が話題。「This McDonald’s flag at half-staff」というコメントと共にRedditに投稿された。理由は不明。

みんなの反応

マック死亡ユーモアの危険性

“`html「マクドナルド, 死亡, ユーモア」という一見不謹慎に思える組み合わせ。これは、記事「マクドナルドの旗が半旗に…一体何があったんだ!?」に端を発するテーマであり、インターネットミーム、都市伝説、そして現実世界の出来事が複雑に絡み合ったものです。このキーワードを紐解くことで、現代社会における情報の拡散、誤解、そして人間の心理が見えてきます。

インターネット上では、悲劇的なニュースや出来事をユーモアで包み込む、いわゆる「ダークユーモア」と呼ばれるものが存在します。これは、辛い現実を直視するための防衛機制であったり、タブーに挑戦する行為であったり、共感を呼ぶ手段であったりします。「マクドナルドの旗が半旗に」という状況設定は、このダークユーモアの格好の題材となります。本来、半旗は重要な人物の死亡や、国家的な追悼を表すものです。それを、身近な存在であるマクドナルドの旗に結びつけることで、意図的にギャップを生み出し、笑いを誘うのです。

しかし、この種のユーモアは、誤解を招きやすい側面も持ち合わせています。例えば、実際にマクドナルドの従業員や関係者が死亡した場合、そういった状況で同様のジョークが飛び交うと、遺族や関係者を深く傷つける可能性があります。また、フェイクニュースやデマの拡散にも繋がる危険性があります。「マクドナルドの旗が半旗」という情報が、事実確認されないまま拡散され、信じてしまう人が出てくることも十分に考えられます。

統計的な視点から見てみましょう。ソーシャルメディアにおける情報の拡散速度は非常に速く、特にショッキングな内容や感情を揺さぶる内容は、より拡散されやすい傾向にあります。2020年にMITが行った研究では、誤情報の方が真実の情報よりも約6倍速く拡散されるという結果が出ています。これは、人間の心理として、新しい情報や意外な情報に興味を持ちやすいこと、そして感情的な反応を伴う情報の方が共有されやすいことが理由として挙げられます。「死亡」というキーワードは、まさに感情を揺さぶる要素であり、「マクドナルド」という身近な存在との組み合わせが、さらに拡散力を高める要因となります。

さらに、ユーモアの受け取り方は、文化や個人の価値観によって大きく異なります。日本においては、死をタブー視する傾向が強く、特に公の場で死をネタにするユーモアは、不謹慎とみなされることが多いでしょう。一方で、海外の文化では、死をよりオープンに語り、ユーモアの対象とすることもあります。そのため、「マクドナルド, 死亡, ユーモア」というテーマは、文化的背景によって、全く異なる解釈が生まれる可能性があります。

結論として、「マクドナルド, 死亡, ユーモア」というキーワードは、単なるジョークとして片付けることはできません。インターネットミームの性質、情報の拡散メカニズム、人間の心理、そして文化的背景が複雑に絡み合ったテーマであり、情報を鵜呑みにせず、批判的に思考する重要性を改めて認識させられる事例と言えるでしょう。安易なユーモアは、誰かを傷つけ、誤情報を拡散する可能性を秘めていることを忘れてはなりません。

“`

コメント