どんな話題?

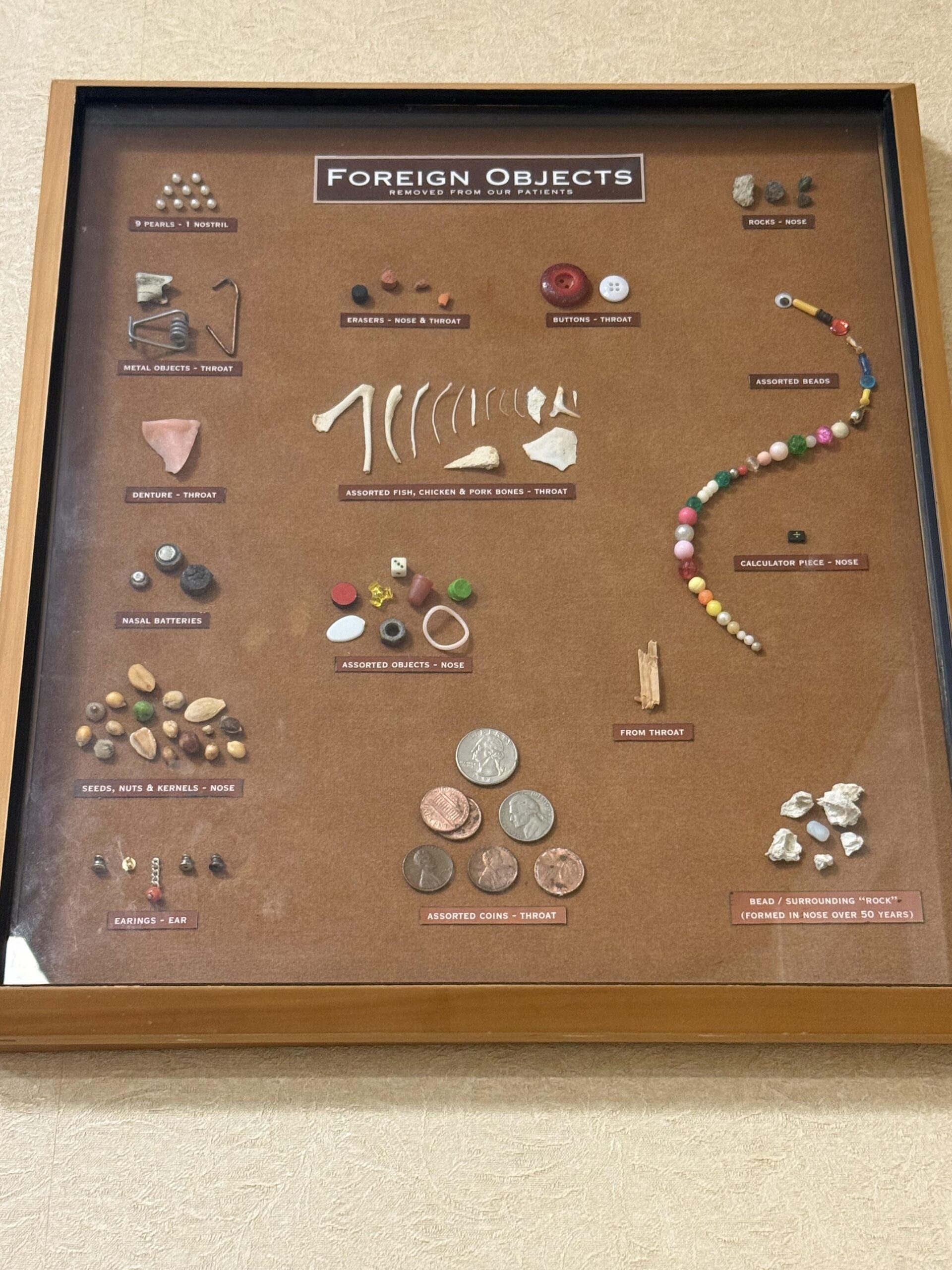

人々の鼻や喉から摘出された異物を集めた展示が話題を呼んでいます。真珠やビーズのような小物から、長年蓄積された鼻石まで、そのコレクションはまさに驚きの宝庫です。特に注目を集めているのは、50年以上も鼻に詰まっていたという「岩」のような塊。一体どんな経緯でそうなったのか、想像力を掻き立てられます。

中には幼い頃に鼻に詰めた豆が発芽していたという驚愕のエピソードも。また、ある眼科医は、緊急外来でバンジーコードのフックによる眼球損傷が頻発していることに気づき、フックのないバックル式のコードを推奨しているそうです。思わぬ怪我の原因が潜んでいるものですね。

先日、取材である耳鼻咽喉科に行った際、医師が何やらゴソゴソと引き出しを開けました。「これね、患者さんの鼻から出てきたビー玉コレクションなの」とニヤリ。「中には、いつから入ってたんだろう?ってのもあるんですよ」と。その光景は、まるで現代版の「鼻の浦島太郎伝説」を見ているようでした。小さい頃の探求心は大切だけど、ほどほどにね!

耳鼻科の待合室に、患者から摘出された異物標本箱が展示され話題に。そのコレクションは、閲覧注意レベルの衝撃的な内容となっている。(99文字)

耳鼻科の待合室に、患者から摘出された異物標本箱が展示され話題に。そのコレクションは、閲覧注意レベルの衝撃的な内容となっている。(99文字)

みんなの反応

異物混入の恐怖と対策:耳鼻科事例から

“`html「【閲覧注意】耳鼻科医の待合室に飾られた異物標本箱がヤバすぎると話題に」という記事が示すように、**異物**が人体、特に**医療**現場で問題となることは珍しくありません。ここでは、その背景にある**異物混入**のリスク、具体的な**事例**、そして統計データなどを交えながら、このテーマを掘り下げて解説します。

まず、ここでいう**異物**とは、本来人体に存在しない、あるいはあってはならない物質を指します。耳鼻咽喉科の場合、子供が誤って飲み込んだおもちゃ、昆虫、植物の種などが代表的です。しかし、大人の場合も、食べ物の一部、アクセサリー、または手術で使用したガーゼや器具の一部などが体内に残存するケースが存在します。これらの**異物**は、炎症、感染症、臓器の損傷など、様々な**医療**的な問題を引き起こす可能性があります。

耳鼻咽喉科医の待合室に飾られた**異物標本箱**は、一種のショッキング療法的な意味合いも含まれているかもしれません。患者に対し、**異物混入**のリスクを視覚的に訴え、予防意識を高める効果が期待できます。しかし、そのグロテスクな見た目から、恐怖感を煽るという側面も否定できません。

具体的な**事例**を見てみましょう。ある**耳鼻科医**は、幼児の鼻から消しゴムの破片を取り出した経験を語っています。また、別の**耳鼻科医**は、ピーナッツが気管支に詰まり、呼吸困難に陥った患者を救命した**逸話**を披露しています。これらの**事例**は、**異物**が人体に与える危険性を示唆しています。

信頼できる**統計**データを見つけるのは困難ですが、国民生活センターには、子供の誤飲に関する相談事例が多数寄せられています。これらの相談事例からは、小さなお子さんがいる家庭では、誤飲防止のための対策が不可欠であることがわかります。また、高齢者の場合、入れ歯の一部が食道に引っかかるなどの事例も報告されています。

**医療**現場における**異物混入**は、さらに深刻な問題です。手術後にガーゼや手術器具の一部が体内に残存する「遺残」は、**医療**訴訟の原因となることもあります。近年では、手術時のカウントシステムや画像診断技術の向上により、遺残のリスクは低減傾向にありますが、完全になくすことはできません。

**異物混入**を防ぐためには、年齢やライフステージに応じた予防策が必要です。小さなお子さんがいる家庭では、小さくて飲み込みやすいものを手の届かない場所に保管する、高齢者の場合は、入れ歯のメンテナンスを定期的に行うなど、日頃からの注意が大切です。また、**医療**現場では、標準的な手順を遵守し、ダブルチェック体制を徹底することが重要となります。

**耳鼻科医**の待合室に飾られた**異物標本箱**は、私たちに**異物混入**のリスクを改めて認識させ、予防意識を高めるための警鐘と言えるでしょう。

“`

コメント