どんな話題?

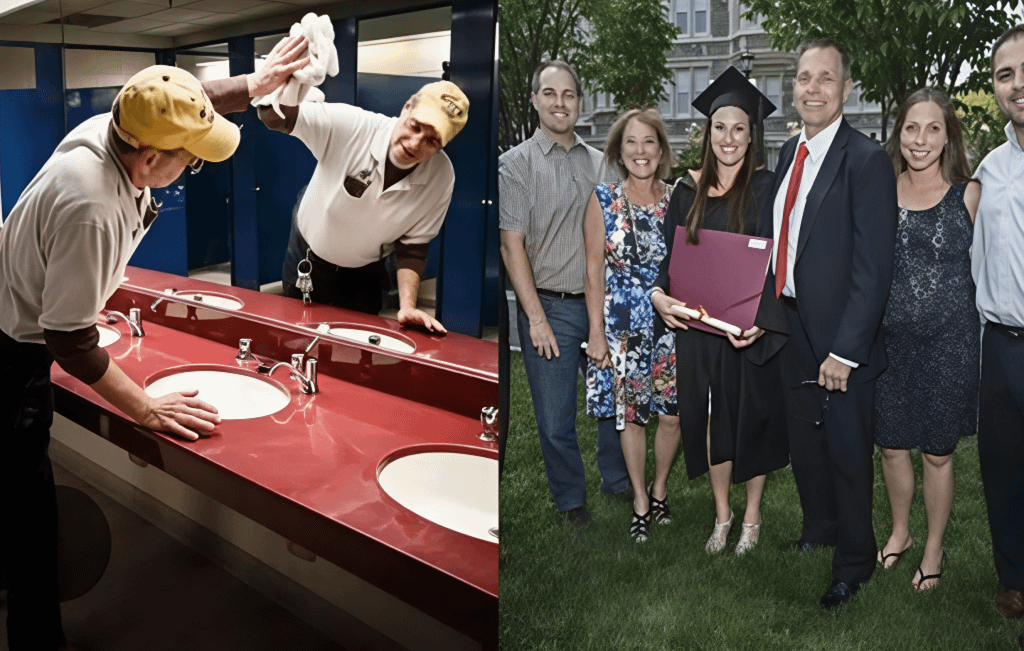

感動!清掃員として働く父親が、大学の制度を利用して5人の子供たち全員を授業料無料でボストンカレッジに通わせたというニュース。まるで映画のような話です。18年間、夜勤で働く中で見つけた、従業員の子どもは入学できれば授業料が免除されるという制度。5人の子供たちは見事合格し、総額70万ドル以上の学費が免除されたそうです。

多くの私立大学では同様の制度があり、従業員の福利厚生の一環として利用されているようですね。ある大学関係者によると、これは人手不足を補うための戦略でもあるとか。給料がイマイチでも、子供の学費が無料なら…と、つい「まあ、いっか」と思ってしまう心理を突いているのかも。なんだかモヤっとするけれど、家族の未来を切り開いたお父さんのガッツには脱帽です!

ボストンカレッジの清掃員ヴォートゥール氏、従業員の子は学費無料制度を利用し、5人の子供全員を同大学に入学させ、約7000万円の学費を節約した。

ボストンカレッジの清掃員ヴォートゥール氏、従業員の子は学費無料制度を利用し、5人の子供全員を同大学に入学させ、約7000万円の学費を節約した。

みんなの反応

学費免除制度:大学の地域貢献

「ボストンカレッジの清掃員、子供5人全員を学費タダで入学させ7000万円得する!」という記事は、**大学**の**学費**という大きな負担を、**従業員特典**によって軽減できる可能性を示唆しています。この記事をきっかけに、大学学費問題、従業員特典の実態、そして大学の地域社会への貢献について、分析と統計を交えながら詳しく見ていきましょう。

まず、**大学学費**の高騰は、先進国共通の深刻な問題です。日本では、国立大学の学費は過去数十年間で大幅に上昇しており、私立大学に至ってはさらに高額です。文部科学省の調査によれば、令和3年度の私立大学授業料の平均は年間約93万円。入学金や施設費などを加えると、4年間で500万円を超える出費となります。米国ではさらに高額で、名門私立大学では年間学費が700万円を超えることも珍しくありません。このような高額な学費は、家計に大きな負担をかけ、進学を諦めざるを得ない家庭も少なくありません。

一方で、記事の例のように、**従業員特典**として**大学**の**学費**免除制度を提供している大学も存在します。このような制度は、人材確保と定着率向上に貢献するだけでなく、地域社会への貢献にも繋がります。大学は、地域住民の教育機会を拡充し、貧困の連鎖を断ち切る役割も担っています。しかし、このような制度は、全ての大学で実施されているわけではありません。特に、財政基盤が弱い大学では、学費免除制度の導入は困難です。

従業員特典としての学費免除制度は、大学の種類(国立・私立)、規模、所在地などによって大きく異なります。一般的に、大規模な私立大学の方が、資金力があるため、手厚い学費免除制度を提供できる傾向があります。また、特定の分野(医学部、歯学部など)を持つ大学では、他の学部と比較して学費が高い傾向があるため、学費免除制度の恩恵も大きくなります。

統計的に見ると、大学職員の平均年収は、他の産業と比較して高いとは言えません。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、大学教員の平均年収は約700万円程度ですが、事務職員の平均年収はさらに低い水準にあります。したがって、記事のように、従業員特典として子供全員の**学費**が免除されるようなケースは、非常に稀であると言えます。

しかし、このような事例は、大学が単なる教育機関ではなく、地域社会に根ざしたコミュニティの一員であるべきという視点を与えてくれます。大学は、研究・教育活動を通じて社会に貢献するだけでなく、**従業員特典**を通じて地域住民の生活を支援することで、より深い社会貢献を果たすことができます。大学が、**学費**というハードルを下げるための工夫を凝らすことは、未来への投資と言えるでしょう。

最後に、このような学費免除制度を導入するためには、大学側の財源確保が不可欠です。寄付金や企業からの協賛金、政府からの補助金など、様々な資金調達方法を検討する必要があります。また、制度設計においては、対象者の範囲や免除額、条件などを明確化し、公平性を担保する必要があります。大学が、従業員とその家族の教育機会を支援することは、社会全体の発展に貢献することに繋がります。

コメント