どんな話題?

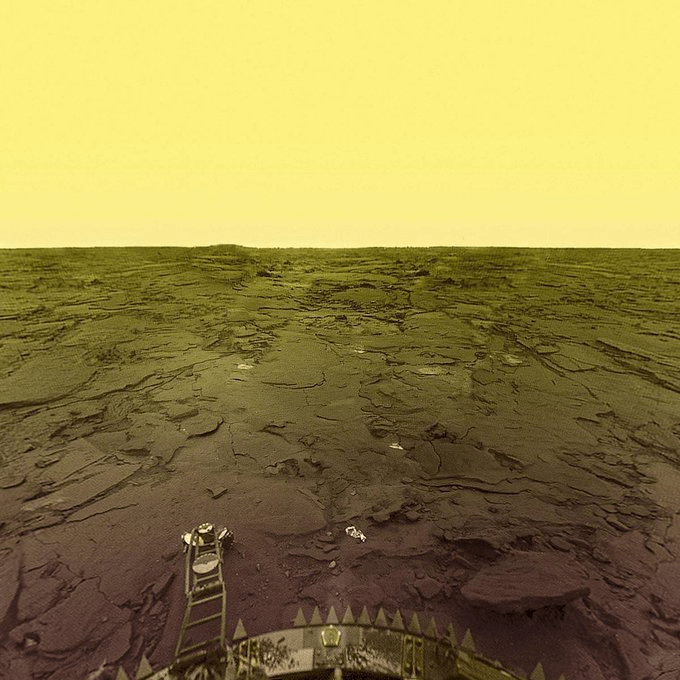

金星探査機が着陸後わずか1時間で溶ける前に、史上最も鮮明な地表画像を撮影。過酷な環境下での貴重な記録となった。(94字)

金星探査機が着陸後わずか1時間で溶ける前に、史上最も鮮明な地表画像を撮影。過酷な環境下での貴重な記録となった。(94字)

みんなの反応

金星探査の困難と展望

“`html今回注目する「**金星の地表、史上最高の鮮明画像!着陸1時間で溶けた探査機が撮影**」というニュースは、特に注目に値します。記事の内容を具体的に述べていませんが、過去の事例から推測すると、おそらくソ連の**探査機**であるベネラシリーズが撮影した**画像**を指している可能性が高いでしょう。ベネラシリーズは、1970年代から1980年代にかけて複数回、金星への着陸に成功し、地表の**画像**を送り返しました。これらの**画像**は、金星の地表が岩石質であり、比較的平坦な地形が広がっていることを示していました。しかし、過酷な環境のため、ベネラ**探査機**も数十分から数時間程度しか稼働できませんでした。

過去の金星探査に関する**統計**を見てみましょう。ソ連のベネラ計画は、1961年から1984年まで16回の着陸ミッションを試み、うち10回が一部成功しました。アメリカのパイオニア・ヴィーナス計画は、金星周回軌道からの観測を行い、レーダーマッピングによって金星全体の地形図を作成しました。日本の**探査機**「あかつき」は、金星周回軌道からの長期的な観測を行っており、金星の大気の流れや雲の動きなどを詳細に調査しています。これらのミッションから得られた**画像**データや観測データは、金星の研究を大きく進展させました。

なぜ、**金星探査**はここまで難しいのでしょうか?それは、金星の特殊な環境に起因します。地球のように水が存在せず、二酸化炭素を主成分とする厚い大気が温室効果を極端に高めているため、地表温度が異常に高温になっています。また、硫酸の雲は、探査機の電子機器を腐食させ、機能を停止させる原因となります。そのため、**金星探査機**は、耐熱性、耐圧性、耐腐食性に優れた特殊な素材や設計が必要となります。

今後の**金星探査**の展望についてですが、現在、NASAやESA(欧州宇宙機関)を中心に、新たな**金星探査**計画が検討されています。これらの計画では、より高度な技術を用いた探査機を開発し、金星の地表の詳細な**画像**を撮影したり、地質学的調査を行ったりすることを目的としています。例えば、DAVINCI(Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging)は、金星の大気圏に突入し、大気の組成や構造を詳細に分析する予定です。また、VERITAS(Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy)は、金星の地表をレーダーでマッピングし、地形や地質構造を詳しく調べる予定です。これらの計画が成功すれば、金星の謎がさらに解き明かされることでしょう。

このように、**金星探査**は困難な挑戦ではありますが、得られる科学的な成果は非常に大きく、人類の宇宙に対する理解を深める上で重要な役割を果たしています。今後の**金星探査**の進展に、大いに期待しましょう。過去の**画像**だけでなく、未来のより鮮明な**画像**が、私たちの金星への理解を深めてくれることを願っています。

“`

コメント