どんな話題?

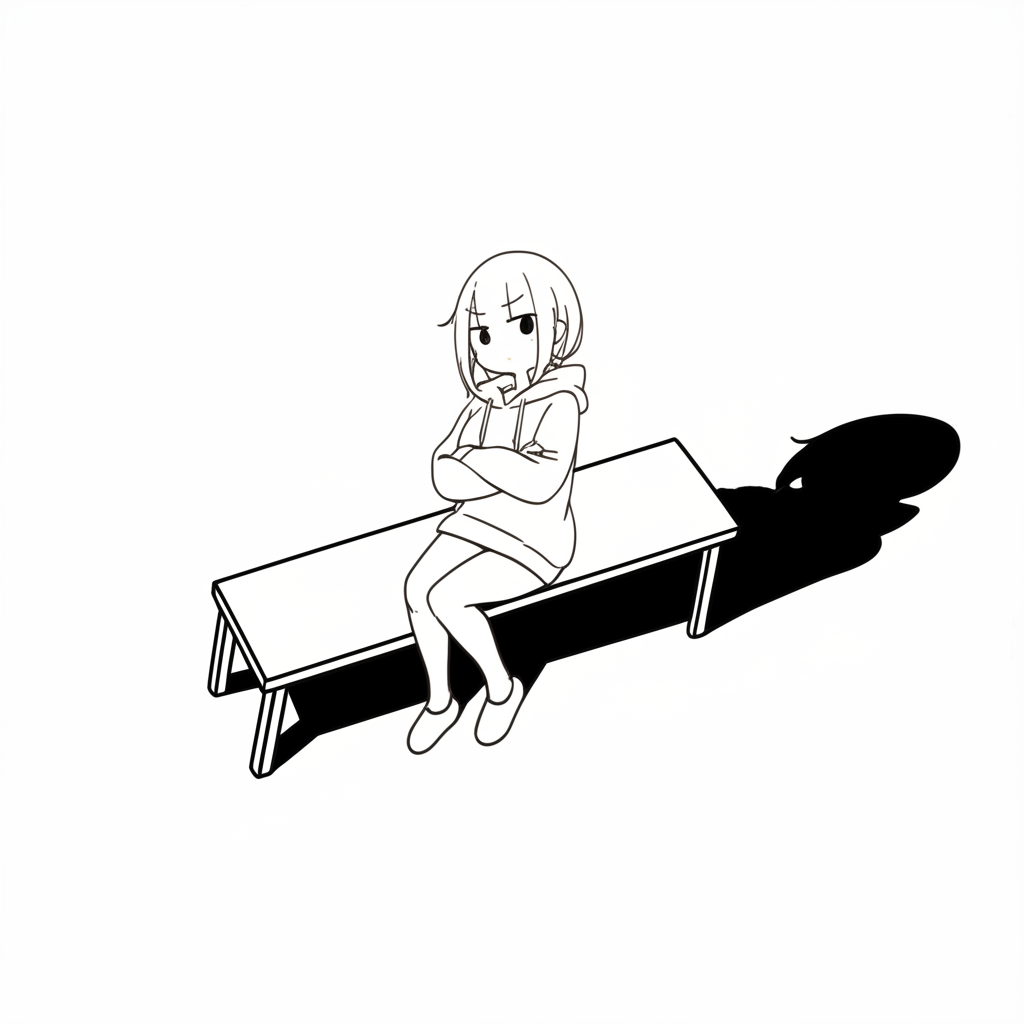

話題の画像は、どうやらベンチの影がおかしいらしい。「黒いポールの影がない!」とネット上で騒然。まるで、影だけが別の次元にワープしたみたい。真相はAI生成画像の可能性が高く、AIは影の整合性が苦手みたい。

それにしても、なぜAIは影でつまずくんだろう? ふと、小学生の頃に砂場でトンネルを掘った時のことを思い出した。入り口は立派でも、途中でズザザーッ!って崩れちゃうんだよね。AIも、複雑な影の計算で同じような現象が起きているのかも? もっと影のことを研究すれば、AIの表現力はグッと進化しそうだ!

内容を100字に要約しなさい:The the bench shadiw floating?

内容を100字に要約しなさい:The the bench shadiw floating?

みんなの反応

ベンチの影が浮遊!? 錯視とAIの視点から解説

“`html「【写真】 ベンチの影が浮遊!? まさかの怪現象発生」という記事のテーマである「錯視,影,AI」について、分析と統計を交え、初心者にもわかりやすく解説します。この現象は、一見すると不可解ですが、人間の視覚特性と、それを模倣しようとするAIの現状を知ることで、より深く理解できます。

まず、今回の現象の根幹にあるのは**錯視(錯覚)**です。錯視とは、物理的な刺激と、それによって生じる知覚との間にずれが生じる現象を指します。人間の脳は、過去の経験や知識に基づいて情報を補完・解釈するため、必ずしも客観的な情報をそのまま認識するとは限りません。ベンチの影が浮遊して見えるのは、影の形状、周囲の明るさ、地面のテクスチャなどの要素が複雑に絡み合い、脳が誤った解釈をしてしまうためと考えられます。

**影**は、光の遮断によって生じる現象であり、物体の形状や位置、光源の方向などの情報を伝達します。しかし、影の形状は光源の位置、物体の形状、地面の凹凸などによって大きく変化します。今回の例では、地面のテクスチャや陰影の微妙な変化が、脳を欺く役割を果たしていると考えられます。例えば、地面が少し湾曲している場合、影が直線に見えても、実際には少し歪んでいる可能性があります。脳は、それを補正しようとして、影が浮いているように感じてしまうのです。

ここで、**AI(人工知能)**の視点を取り入れてみましょう。近年、AIは画像認識技術において目覚ましい進歩を遂げていますが、錯視の認識は依然として難しい課題です。特に、人間の脳が持つ文脈理解能力や、過去の経験に基づく推論能力を完全に模倣することは、現在のAI技術では困難です。例えば、あるAIモデルに大量のベンチの画像と影の画像を学習させたとしても、今回の「浮遊する影」の画像を正しく認識できるとは限りません。それは、AIが学習データに存在しない特殊な状況や、微妙な陰影の変化に対応できないためです。

統計的に見ると、錯視に関する研究は心理学、神経科学、コンピュータービジョンなど、様々な分野で行われています。心理学では、錯視の種類や、錯視が生じるメカニズムについて多くの知見が蓄積されています。神経科学では、脳のどの部位が錯視の処理に関与しているかを研究しています。コンピュータービジョンでは、AIによる錯視認識の精度向上を目指した研究が行われています。例えば、特定の種類の錯視について、人間の正答率とAIの正答率を比較することで、AIの弱点や改善点を見つけることができます。

今後の展望として、AIがより高度な錯視認識能力を獲得するためには、人間の脳の働きをより深く理解し、それを模倣するようなアルゴリズムの開発が必要です。また、AIに文脈理解能力や推論能力を付与することも重要です。今回の「浮遊する影」のような事例を分析し、AIに学習させることで、AIの画像認識技術はさらに進化するでしょう。

結論として、「ベンチの影が浮遊!?」という現象は、人間の視覚特性である錯視、影の特性、そしてAIの画像認識技術の限界が複合的に作用した結果と言えます。この現象は、私たちに人間の脳の複雑さ、そしてAIの今後の可能性について考えさせてくれる興味深い事例です。

“`

コメント