どんな話題?

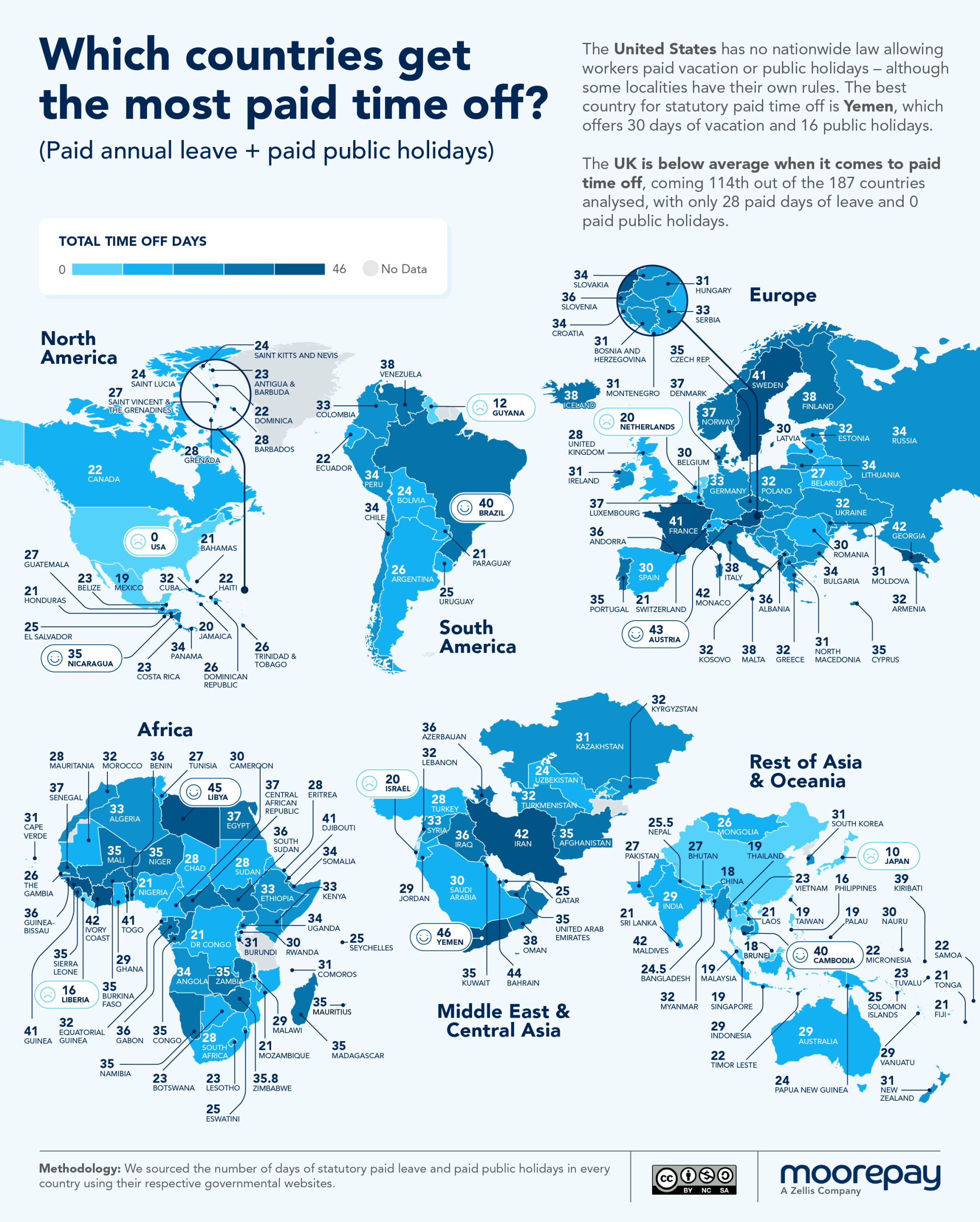

世界各国の有給休暇事情を比較した投稿が話題になっています。驚くべきことに、アメリカは有給休暇を義務付ける法律がないため、なんと0日と表示されているのです!ヨーロッパの国々が3~6週間の有給休暇を保障しているのとは対照的です。一方、イランやイエメンといった国々が意外にも多くの有給休暇を付与しているという事実に、多くのコメントが寄せられています。

しかし、データに対する疑問も噴出。「フランスで41日も休めるなんてありえない!」「日本も祝日を含めればもっと多いはず!」と、インフォグラフィックの精度を疑う声も。中には「アメリカは休暇がない代わりに高収入!…って誰が言った?住宅も高くて結局ギリギリだよ!」と、悲痛な叫びも聞こえてきます。う~む、なんだかモヤモヤするような、しないような…。

日本の年間休日が多い国ランキングが低く、【悲報】とされている。一方、世界で最も休暇が多い国を調査した結果がRedditで公開されている。詳細は元記事を参照。

日本の年間休日が多い国ランキングが低く、【悲報】とされている。一方、世界で最も休暇が多い国を調査した結果がRedditで公開されている。詳細は元記事を参照。

みんなの反応

アメリカ有給休暇:義務化なき現状と変革の兆し

`「【悲報】年間休日が多い国ランキング、日本はまさかの順位…😭」という記事の主テーマである**有給休暇**に焦点を当て、アメリカ合衆国(以下、アメリカ)の**有給休暇**制度と、それを国際的に比較した状況について、統計や分析を交えて解説します。アメリカは先進国の中でも、**有給休暇**に関する制度が非常に特徴的であり、その現状は他国と比べて大きく異なっています。

アメリカには、**有給休暇**の取得を義務付ける連邦法は存在しません。つまり、企業が従業員に**有給休暇**を与えるかどうかは、基本的に企業の裁量に任されています。これは、世界的に見ても非常に珍しい制度です。多くの国では、法律によって最低限の**有給休暇**日数が定められており、例えばヨーロッパ諸国では年間20日以上の**有給休暇**が義務付けられている場合がほとんどです。このような状況から、アメリカはしばしば、**有給休暇**制度において「後進国」と評されることがあります。

しかし、全てのアメリカ企業が**有給休暇**を全く与えないわけではありません。実際には、多くの場合、企業は従業員の福利厚生の一環として**有給休暇**を提供しています。しかし、その日数や条件は企業によって大きく異なり、特に中小企業やパートタイム労働者の場合、**有給休暇**を取得できる可能性は低くなります。また、**有給休暇**の日数は、勤続年数や職種によっても変動することが一般的です。

アメリカで**有給休暇**を取得する人の割合や、取得できる日数は、統計データからも明らかになっています。労働統計局(Bureau of Labor Statistics)の調査によると、フルタイム労働者のうち、**有給休暇**を取得できる割合は約77%ですが、その平均日数は勤続1年未満で約10日、勤続5年で約15日程度です。これは、ヨーロッパ諸国の義務**有給休暇**日数と比較すると、明らかに少ないと言えます。

国際比較において、アメリカの**有給休暇**制度が他国と比べて不利な状況にあることは明らかです。しかし、アメリカでは、**有給休暇**に対する価値観や、企業の考え方が、他の国とは異なっているという背景もあります。例えば、アメリカでは、労働時間の長さや成果を重視する文化があり、**有給休暇**を「贅沢」と捉える傾向があるかもしれません。また、企業は、**有給休暇**を義務化されることで、経営の自由が制限されることを懸念している可能性もあります。

近年、アメリカ国内でも、**有給休暇**の義務化を求める声が高まってきています。特に、労働組合や労働者権利団体は、**有給休暇**の取得を人権と捉え、政府に法整備を求めています。一部の州や都市では、すでに**有給休暇**の義務化に関する法律が施行されており、今後、この動きが全米に広がる可能性も十分にあります。例えば、カリフォルニア州やニューヨーク市などでは、病気休暇を含む**有給休暇**の取得が義務付けられています。

「【悲報】年間休日が多い国ランキング」で日本が上位に入らない理由の一つに、**有給休暇**取得率の低さがあります。アメリカと同様に、**有給休暇**の取得をためらう文化や、職場の雰囲気が影響していると考えられます。両国ともに、**有給休暇**の取得を促進するための企業文化の変革や、政府による啓発活動が重要となるでしょう。日本においても、**有給休暇**取得の義務化や、計画的な**有給休暇**の取得を推奨する動きが、働き方改革の一環として進められています。

結論として、アメリカの**有給休暇**制度は、他国と比較して独特であり、義務化されていない点が特徴です。しかし、労働者の権利保護の観点から、**有給休暇**の義務化を求める動きも活発化しており、今後の動向が注目されます。国際的な視点を持つことで、日本の労働環境を改善するためのヒントを得ることも可能です。**有給休暇**は、労働者の心身の健康を維持し、生産性を向上させるために不可欠な要素であり、社会全体でその重要性を認識する必要があります。

`

コメント