どんな話題?

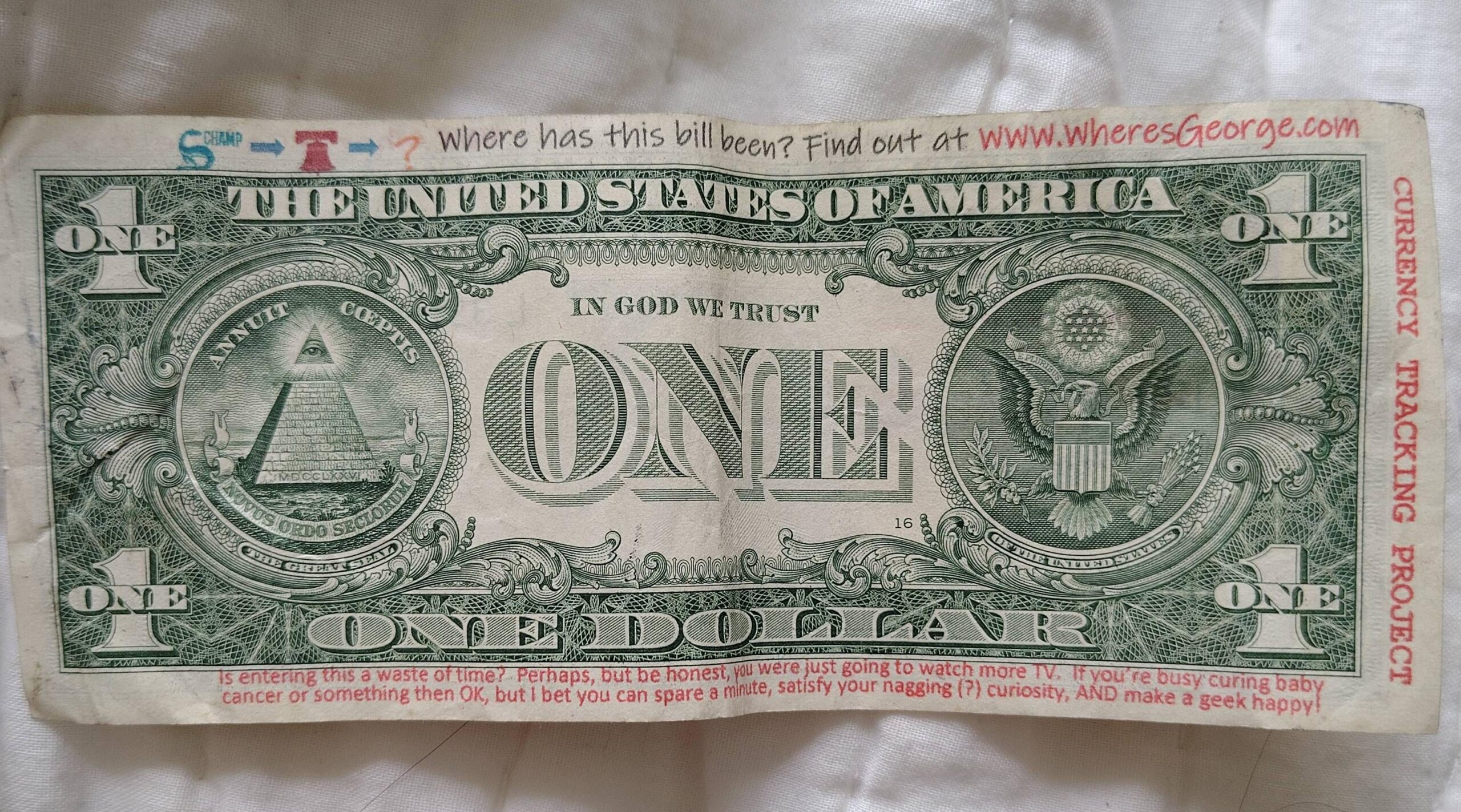

懐かしの「Where’s George」。1990年代後半から2000年代初頭に流行した、ドル紙幣の追跡サイトです。人々は紙幣にIDを登録し、その後の動きをサイト上で確認できるという、ちょっとしたお遊び。参加者は自身の所持金からIDを登録し、スタンプを押して再び流通させます。すると、数週間後、数か月後に別の場所で「発見」され、思わぬ旅の軌跡を辿るのが魅力だったようです。

最近は見かけなくなった、という声が多いですが、サイト自体は今も運営中。久々にログインしてみたら、2001年に登録した紙幣がまだ追跡されていることに驚きました!ふと、机の奥からスタンプが出てきたので、私も久しぶりにペタっと。次にこの紙幣に出会うのは、一体どこで、どんな人だろう?クシャっと丸められて、自販機に吸い込まれるのか、はたまた、おばあちゃんの財布で眠りにつくのか。想像するだけで、なんだかワクワクしますね。

Redditで見つけた、追跡されている1ドル紙幣の話題。「【悲報】ワイの1ドル札、ガチで追跡されててワロタ…真相がヤバすぎ」という記事タイトルが示す通り、予想外の事態に遭遇した様子が伺える。

Redditで見つけた、追跡されている1ドル紙幣の話題。「【悲報】ワイの1ドル札、ガチで追跡されててワロタ…真相がヤバすぎ」という記事タイトルが示す通り、予想外の事態に遭遇した様子が伺える。

みんなの反応

1ドル札追跡!WheresGeorgeの魅力

“`htmlインターネット黎明期から存在する「WheresGeorge.com」は、アメリカ合衆国の通貨(特に1ドル札)を追跡するウェブサイトです。「【悲報】ワイの1ドル札、ガチで追跡されててワロタ…真相がヤバすぎ」という記事の主テーマであり、単なる追跡ゲームに留まらず、社会現象、統計分析、そしてノスタルジアを呼び起こす興味深い存在です。

WheresGeorgeの仕組みはシンプルです。まず、手持ちの紙幣にそのウェブサイトのアドレス(WheresGeorge.com)を書き込み、紙幣のシリアルナンバーと所在地の情報をサイトに入力します。そして、その紙幣が誰かの手に渡り、その人が同様に情報を入力すると、「ヒット」として記録されます。この繰り返しによって、紙幣の移動経路が追跡できるのです。

WheresGeorgeは単なる遊びではありません。収集されたデータは、アメリカ国内の通貨の流通速度や流れを分析するために利用されています。たとえば、特定の地域でより多くの「ヒット」が記録される場合、その地域が経済的に活発である可能性を示唆します。また、地理的な移動距離や期間を分析することで、特定の産業やイベントが通貨の流通に与える影響を推測することも可能です。過去には、金融危機時における通貨の動きを分析するために、WheresGeorgeのデータが用いられた事例もあります。

しかし、WheresGeorgeの魅力は、データ分析だけではありません。参加者の多くは、自分の「ジョージ」がどこへ旅立ったのか、誰の手に渡ったのかという物語に興味を持っています。見知らぬ誰かと、1枚の紙幣を通して繋がり、ロマンを感じるのです。このウェブサイトが長年存続している理由の一つは、このノスタルジア、つまり過去への郷愁を刺激する力にあると言えるでしょう。

近年、キャッシュレス決済が普及し、紙幣を使う機会が減ってきています。そのため、WheresGeorgeの活動も以前ほど活発ではありません。しかし、それでも根強いファンがおり、日々新しい「ジョージ」が旅立っています。それは、単に通貨を追跡するだけでなく、紙幣という具体的な物体を通して、人々の繋がりやアメリカという国の文化を垣間見ることができるからです。

「【悲報】ワイの1ドル札、ガチで追跡されててワロタ…真相がヤバすぎ」という記事が話題になるのも、こうしたWheresGeorgeの持つ、一見すると些細な事柄に潜む奥深さが人々の心を捉えるからでしょう。Currency trackingという行為を通して、経済、社会、そして人間の心理まで、様々な側面が見えてくる。WheresGeorgeは、デジタル化が進む現代において、アナログな魅力と知的興奮を提供する、貴重な存在なのです。

“`

コメント