どんな話題?

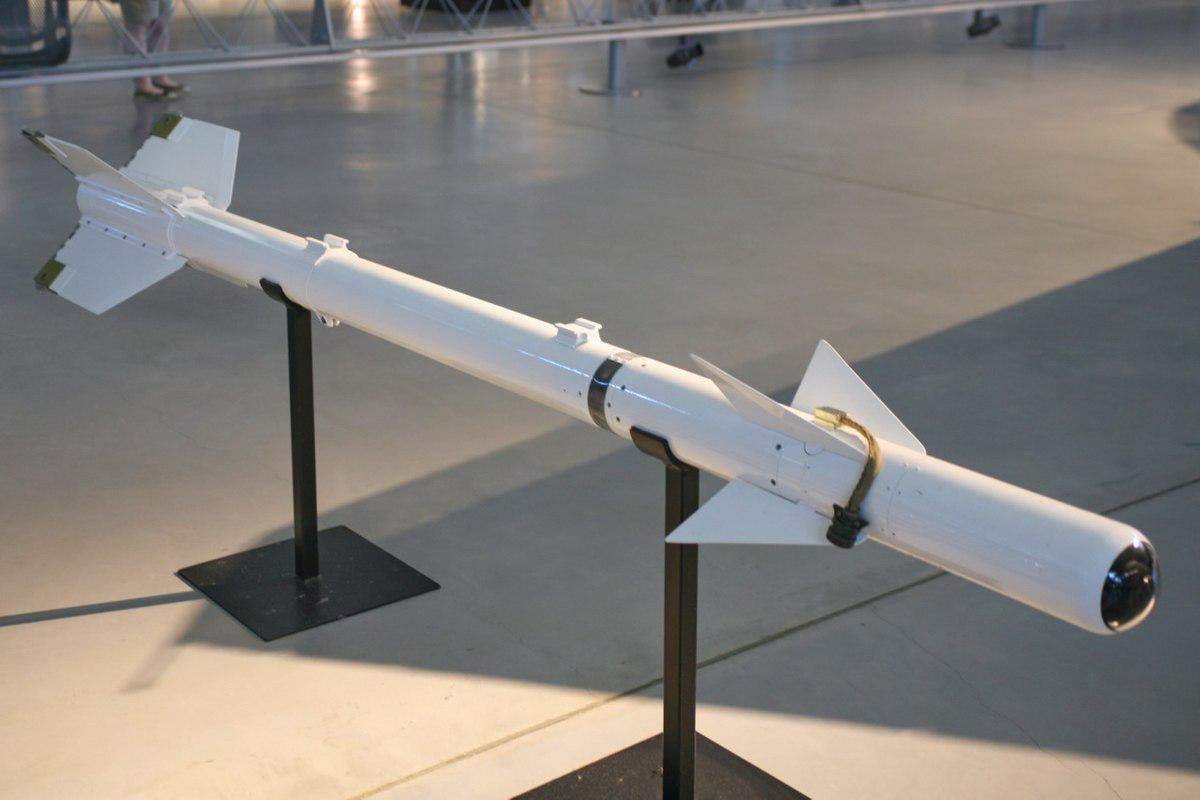

まるでスパイ映画さながら!冷戦時代のミサイル技術競争の裏側が、まるでオセロのようにひっくり返る話。なんと、アメリカのb>サイドワインダーミサイルが、ソ連によって完璧にb>リバースエンジニアリングされ、部品レベルでの互換性まで実現してしまったというのだから驚きだ!

b>台湾から発射されたミサイルが中国機の尾翼に刺さり、それがソ連の手に渡り解析されたとか、b>スウェーデンのスパイが設計図を流したとか、さまざまな情報が飛び交う。まるで、b>マトリョーシカ人形のように、真相は奥深くに隠されているかのよう。ソ連はb>B-29爆撃機もコピーしてb>Tu-4を開発したなんて話も。

さらに、私が興味深いと感じたのは、「もしb>ファットマンが爆発しなかったら?」という問題提起。敵国にb>核兵器を研究させるリスクがあったとは…。まるで、b>パンドラの箱を開けるようなものだ。でも、もしかしたら、それはソ連を油断させるためのb>アメリカの策略だったのかも?真相は、今日もb>霧の中だ。

冷戦下、アメリカのサイドワインダーミサイルが敵機に不発で突き刺さる。着陸後、ソ連が回収し、リバースエンジニアリングによってコピーを製造した。

冷戦下、アメリカのサイドワインダーミサイルが敵機に不発で突き刺さる。着陸後、ソ連が回収し、リバースエンジニアリングによってコピーを製造した。

みんなの反応

冷戦下の技術競争:リバースエンジニアリングとスパイ活動

冷戦時代、アメリカとソ連は軍事技術で激しい競争を繰り広げました。その裏側で暗躍していたのが、**リバースエンジニアリング**、つまり、敵国の兵器を入手して分解・分析し、自国の技術力向上に役立てるという行為です。特に有名なエピソードが、「米軍ミサイルが不発でソ連に回収されコピー兵器爆誕!冷戦秘話」に語られている事例です。ここでは、**リバースエンジニアリング**、**スパイ活動**、**ソ連**というキーワードを中心に、冷戦下の知られざる技術競争の実態に迫ります。

**スパイ活動**は、**リバースエンジニアリング**に必要な情報を得るための重要な手段でした。単に図面や設計書を盗むだけでなく、研究者や技術者を懐柔して内部情報を入手したり、海外の技術展示会で最新技術に触れ、それを自国の研究開発に活かしたりするなど、様々な方法が用いられました。ソ連は特に、西側の技術を「合法的に」入手しようと、大量の科学雑誌や技術論文を購読し、それを翻訳・分析することで、自国の技術水準を把握し、追いつこうとしました。

ミサイル回収の事例は、**リバースエンジニアリング**の極端な例と言えるでしょう。不発弾とはいえ、実物のミサイルを入手できたことは、ソ連にとって大きなチャンスでした。ミサイルを構成する部品、素材、制御システムなどを詳細に分析することで、アメリカの技術水準を把握し、それを模倣することで自国のミサイル開発を加速させることができました。重要な点は、単にコピーするだけでなく、アメリカの技術を理解し、自国の技術に取り込むことで、更なる技術革新につなげようとしたことです。

しかし、**リバースエンジニアリング**には限界もあります。例えば、高度な製造技術や特殊な材料、ソフトウェアなどは、外観からだけでは完全に理解することが難しい場合があります。そのため、ソ連は**スパイ活動**によって不足する情報を補完しようとしました。さらに、**リバースエンジニアリング**は時間とコストがかかるため、常に最先端の技術を追いかけるためには、自国の研究開発能力も不可欠でした。

統計的なデータは限られていますが、冷戦時代にソ連が西側の技術を**リバースエンジニアリング**した事例は数多く報告されています。航空機、電子機器、化学製品など、幅広い分野で同様の活動が行われていたと考えられます。これらの活動が、ソ連の軍事技術の発展に大きく貢献したことは間違いありません。ただし、その代償として、自国の研究開発を軽視し、模倣に偏重する傾向を生み出したという批判もあります。

**リバースエンジニアリング**と**スパイ活動**は、冷戦という特殊な状況下で生まれた、国家間の技術競争の象徴的な行為です。ソ連の事例は、技術を追いかける側の苦悩と戦略、そして倫理的な問題を示唆しています。現在においても、技術の重要性が増す中で、**リバースエンジニアリング**は依然として存在しますが、知的財産権やセキュリティの問題がより重要視されるようになっています。

コメント