どんな話題?

え、ブリーチーズが食べられなくなるかも!?あの独特の風味を出すカビが絶滅の危機に瀕しているらしいんです。風味だけでなく、スイスチーズの命とも言える「穴」にも異変が…。昔は牧草の破片が穴を作っていたとか。最近は穴が少なくなったチーズに、わざわざ牧草パウダーを加えて穴を再現しようとしているんですって。なんだか本末転倒な気も…。

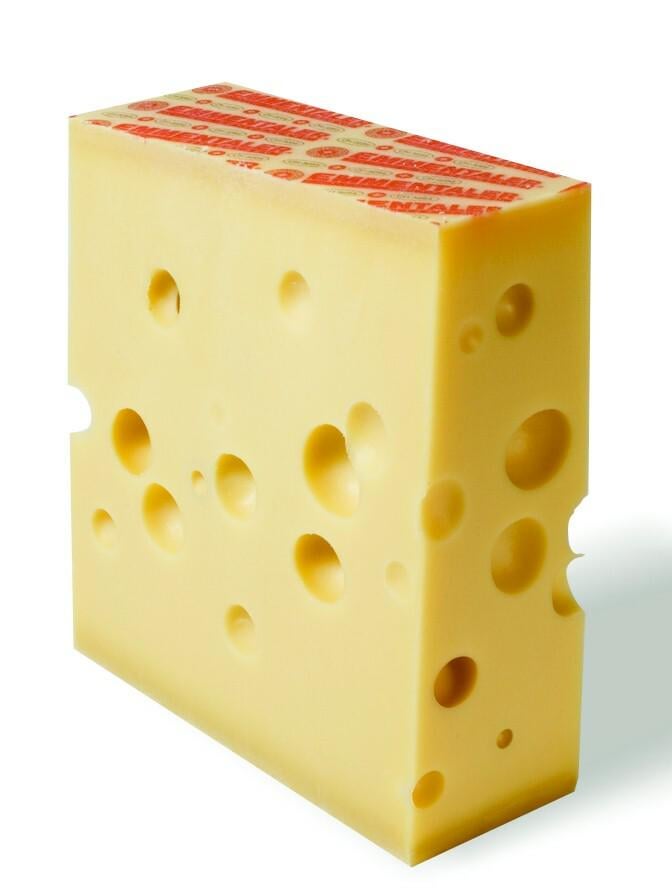

先日、近所のスーパーでスイスチーズを買ってみたら、穴がポツン…ポツン…と寂しげに点在しているだけだったんです。昔はもっと、こう、ブワッと穴だらけだった気がするのに。思わず「穴よ、どこへ行った?」とチーズに問いかけてしまいました(笑)。チーズの未来、一体どうなるんでしょうね。

2000年代、衛生基準向上でスイスチーズの穴が減少。2025年、連邦行政裁判所はチーズの穴を作るため、製造過程での干し草の花粉添加を承認した。

2000年代、衛生基準向上でスイスチーズの穴が減少。2025年、連邦行政裁判所はチーズの穴を作るため、製造過程での干し草の花粉添加を承認した。

みんなの反応

チーズの穴、消滅の危機?製造の秘密と対策

近年、一部の**チーズ**愛好家の間で話題になっているのが、**「チーズの穴、消滅危機」**という問題です。特に、スイスを代表する**チーズ**である**エメンタール**や**グリュイエール**といった、独特の**穴**を持つ**チーズ**において、その**穴**が減少し、場合によっては全くない**チーズ**が出回るという現象が報告されています。この記事では、なぜ**チーズ**に**穴**ができるのか、そしてなぜその**穴**が消えつつあるのか、**製造**プロセスと科学的な視点から掘り下げて解説します。

まず、**チーズ**の**穴**は、**製造**過程で発生する炭酸ガスによって作られます。元々、伝統的な**チーズ**の**製造**方法では、牛乳に微量に含まれる**「干し草微粉(ヘイダスト)」**という微細な植物性の粒子が、この炭酸ガス生成の核となる役割を果たしていました。具体的には、牛乳が発酵する過程で、プロピオン酸菌などの特定の細菌が乳糖を分解し、二酸化炭素(CO2)を生成します。このCO2が、**ヘイダスト**などの微粒子を起点に集まり、徐々に気泡を形成。**チーズ**が熟成するにつれて、これらの気泡が大きくなり、あの独特の**穴**として残るのです。

しかし、現代の**チーズ製造**においては、衛生管理の徹底、特に牛乳の殺菌処理が高度化されています。これにより、牛乳に含まれる**ヘイダスト**などの微粒子が大幅に減少してしまいました。つまり、炭酸ガスは発生するものの、気泡を形成する核となるものが不足し、結果として**穴**が形成されにくくなっているのです。実際、スイス農業研究所のアグロスコープによる研究では、牛乳中の微粒子の量が**穴**の大きさと数に相関関係があることが示されています。統計データによれば、**ヘイダスト**の含有量が減少するほど、**チーズ**の**穴**のサイズは小さくなり、数も減る傾向にあります。

では、**チーズ**の**穴**がなくなることは、一体何が問題なのでしょうか。もちろん、味に直接的な影響はないと言われています。しかし、**チーズ**の**穴**は、その**チーズ**の個性であり、伝統的な製法で作られた証とも言えます。見た目の変化は、消費者の購買意欲にも影響を与える可能性があります。そのため、**チーズ製造**業者は、この問題に対してさまざまな対策を講じています。

記事「【悲報】**チーズ**の**穴**、消滅危機…対策に藁を混ぜる模様」で触れられているように、対策の一つとして、牛乳に意図的に**藁**(わら)を混ぜるという方法が試みられています。これは、**藁**に含まれる微粒子を**ヘイダスト**の代わりとして利用し、**チーズ**の**穴**を復活させようという試みです。他にも、牛乳を殺菌する際の温度や時間を調整したり、**チーズ製造**に用いる細菌の種類や培養方法を調整したりするなど、様々な角度から研究が進められています。これらの研究は、伝統的な製法を尊重しつつ、現代の技術と融合させ、より高品質な**チーズ**を**製造**するための努力と言えるでしょう。

このように、**チーズ**の**穴**の問題は、単なる見た目の問題ではなく、**チーズ製造**の歴史や科学、そして**製造**業者の努力が詰まった奥深いテーマです。今後、**チーズ**の**穴**を巡る議論は、より活発化していくことでしょう。そして、その議論の先には、より美味しく、個性豊かな**チーズ**が生まれることを期待します。

コメント