どんな話題?

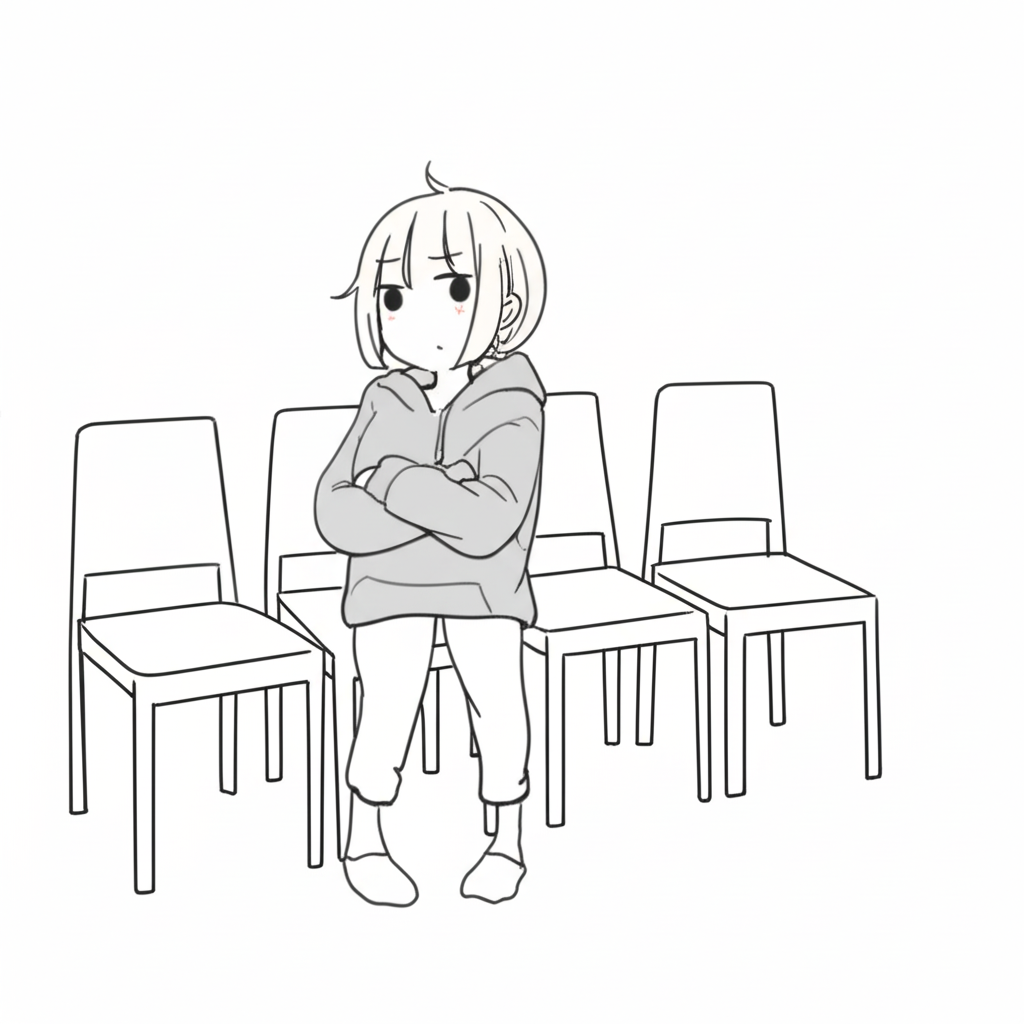

「一体、何が起こってるんだ…?」と目を疑うような画像が話題沸騰中。一見すると3つしか見えない椅子と影。しかし、よく見ると確かに4つ存在する。多くの人が首を傾げ、まるでバグのような光景に混乱しているようだ。巧妙な照明のトリックなのか、はたまたCGのレンダリングミスなのか…議論が飛び交っている。

注目すべきは、光の当たり方。まるで舞台照明のように計算されたライティングが、錯覚を生み出しているようだ。光と影のコントラストが、奥行きを狂わせ、脳をバグらせる。

先日、近所のカフェで似たような現象を発見した。壁に飾られた絵画の額縁が、ある角度から見ると完全に消えていたのだ。店員さんに尋ねると、「あー、あれはよくあるんです。夕方の光の加減でね、あら不思議!」と笑っていた。日常に潜む摩訶不思議、探せば意外と見つかるのかもしれない。

照明の角度により、椅子が4つあるにも関わらず影が3つしかできていないという不思議な現象。写真付きでRedditに投稿され話題となっている。

照明の角度により、椅子が4つあるにも関わらず影が3つしかできていないという不思議な現象。写真付きでRedditに投稿され話題となっている。

みんなの反応

四つの椅子、三つの影:錯視の謎

`「【謎】椅子は4つあるのに影は3つしかない…一体なぜ?」という記事のテーマを紐解く鍵は、 **錯視**、**照明**、そして **四つ** というキーワードにあります。これは単なるクイズではなく、人間の視覚と光の相互作用、そしてその認識の歪みを利用した巧妙な仕掛けなのです。今回は、これらのキーワードを深掘りし、統計や分析を交えながら、この現象の背景にあるメカニズムを解説します。

まず、**錯視** (さくし) についてです。錯視とは、外界の刺激を脳が誤って解釈することで、実際とは異なる像を知覚する現象を指します。目の構造的な問題や病気によるものではなく、人間の視覚システムが持つ特性によって引き起こされる、正常な現象です。今回のケースでは、**照明** の当て方、椅子の配置、そして見る角度などが組み合わさり、脳が影の数を誤って認識するように誘導されています。有名な錯視の例として、「ミュラー・リヤー錯視」や「ポンゾ錯視」などがありますが、これらと同様に、今回の現象も特定の条件下で視覚が陥る罠と言えるでしょう。

**照明** は影の形成において不可欠な要素です。理想的な環境下では、一つの物体には一つの影ができます。しかし、複数の**照明**がある場合、影は重なり合い、複雑な形状を呈します。また、**照明**の角度や強度によって、影の濃さや長さは大きく変化します。記事のケースでは、おそらく複数の**照明**が使用されており、その配置が影の重なりや消失を意図的に作り出していると考えられます。特に、**照明**が床面に対して極端に低い角度で当てられている場合、手前の椅子の影が奥の椅子の影に隠れてしまうという現象が起こりやすくなります。

さて、問題の核心である「**四つ**」の椅子についてです。椅子が**四つ**あるという事実は、この現象の謎を深めます。もし椅子が一つであれば、影の数が異なっても単なる**照明**の配置によるものと解釈できますが、**四つ**の椅子があるにも関わらず影が三つしかないということは、何らかの意図的な仕掛けが存在することを示唆しています。統計的に考えると、**四つ**の独立した物体が存在する場合、それぞれに独立した影ができる確率が最も高いはずです。しかし、今回のケースではそうではないため、**錯視** を引き起こすための特別な工夫が凝らされていると考えられます。

具体的な分析として、以下のような可能性が考えられます。まず、椅子の配置が非常に特殊であり、**四つ**の椅子が一直線上に並んでいる、あるいは非常に近い位置に密集している場合、手前の椅子の影が奥の椅子の影を覆い隠してしまう可能性があります。次に、**照明** の配置が巧妙であり、特定の椅子の影が他の椅子の影に完全に重なるように設計されている可能性があります。さらに、床面の素材や色も影響を与えているかもしれません。例えば、光を吸収しやすい黒色の床面であれば、影が薄くなり、見えにくくなる可能性があります。これらの要素が複合的に作用することで、**四つ**の椅子に対して三つの影しか認識できないという **錯視** が生じるのです。

結論として、「**四つ**の椅子なのに影が三つしかない」という現象は、**照明** の配置、椅子の配置、そして見る角度などが複雑に絡み合った結果生じる **錯視** であると考えられます。人間の視覚特性を巧みに利用し、脳が影の数を誤って認識するように誘導している巧妙なトリックと言えるでしょう。この例からもわかるように、私たちの視覚は常に客観的な現実を捉えているわけではなく、様々な要因によって歪められる可能性があるのです。こうした現象を理解することは、デザインやアートといった分野においても、より効果的な表現を生み出すためのヒントになると言えるでしょう。

`

コメント