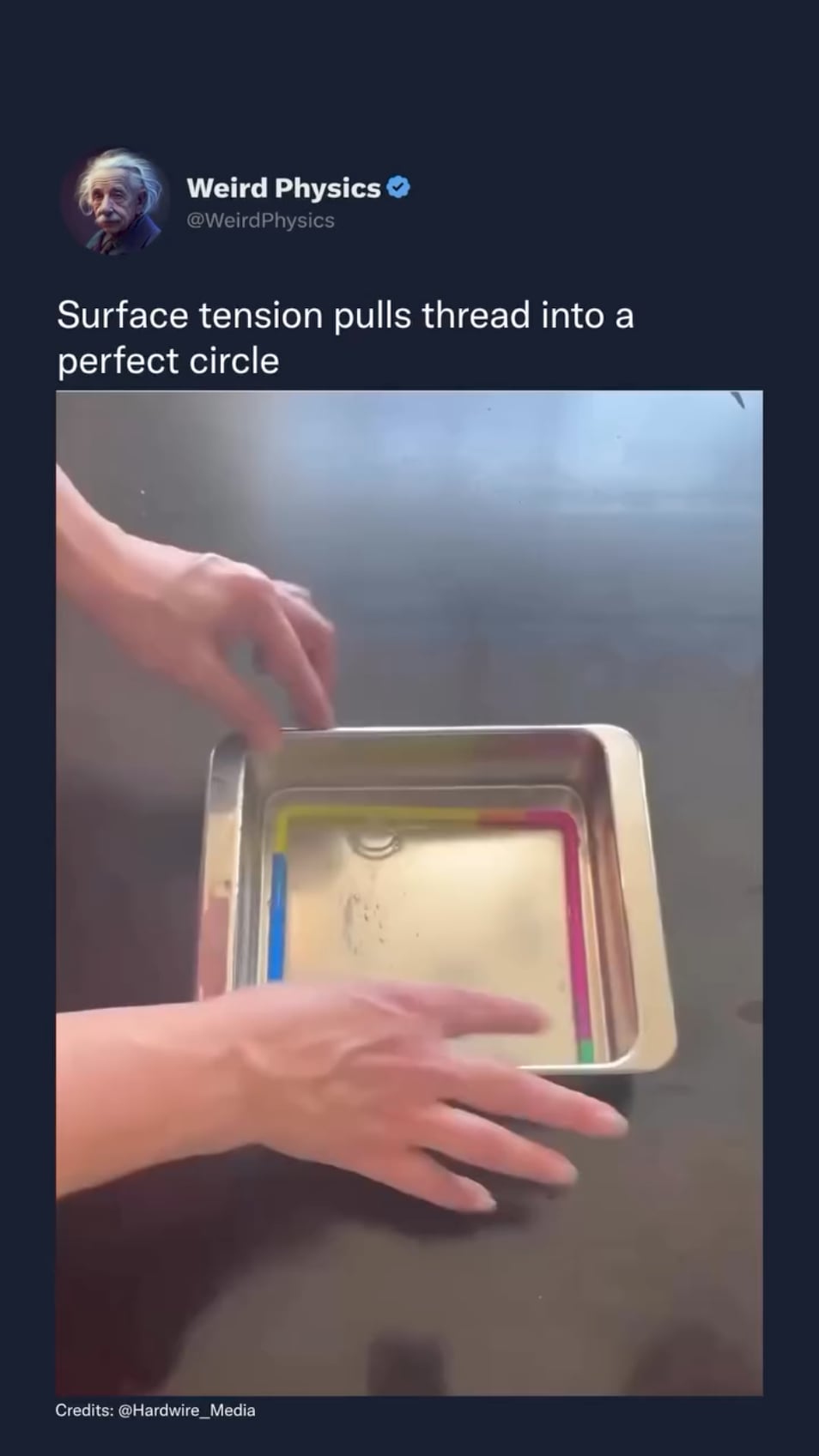

Surface tension

byu/Kooky-Measurement-43 inDamnthatsinteresting

どんな話題?

水面張力って、実はスゴイ!今回の話題は、その水面張力を分かりやすく、そして視覚的に体験できる実験(?)の紹介です。水の分子同士がギュッと手を繋ぎ、まるで目に見えない膜を張っているかのように振る舞う様子が、なんとも不思議。

紐を水に浸して持ち上げると、あら不思議。水面張力のおかげで、水がピンと張ってまるで平たいシャボン玉みたいになるんです。その形を保とうとする力のバランスが、見ている人を「へぇ~」って唸らせます。音楽との組み合わせも、これまた絶妙!

ふと、大学時代の物理の先生を思い出しました。「水面張力はミクロの世界のダンスパーティーだ!」なんて言ってたなぁ…(意味不明)。でも、今回の動画を見てたら、なんだか本当にそんな気がしてきました。次は、お風呂で子どもと一緒に試してみようかな。…髪の毛が抜け落ちない程度に気をつけないと(笑)。

表面張力が限界突破し、誰も止められない驚異的な現象が発生。Redditで話題の動画では、その極限状態が視覚的に捉えられています。

表面張力が限界突破し、誰も止められない驚異的な現象が発生。Redditで話題の動画では、その極限状態が視覚的に捉えられています。

みんなの反応

表面張力:日常に潜む驚きの物理現象

“`htmlあなたは、コップから水がこぼれそうになっているのに、水面がプックリと盛り上がっている光景を見たことがあるでしょう。これはまさに、物理現象である表面張力が限界まで力を発揮している状態です。特に、水滴が作る丸い形、つまり円は、表面張力の効果を最も分かりやすく示しています。「【悲報】表面張力さん、ガチで限界突破…もう誰も止められない」という記事タイトルが表すように、表面張力が極限状態にある様子は、ある種の驚きを私たちに与えます。

表面張力とは、液体の表面にある分子が、内側に向かって引っ張られる力のことです。液体内部の分子は、四方八方から他の分子に引っ張られているため、力は釣り合っています。しかし、表面の分子は内側の分子にしか引っ張られないため、結果として表面積を最小にしようとします。これが、水滴が丸くなる理由です。同じ体積であれば、球体が最も表面積が小さいため、表面張力が強いほど、液体は球体に近い形になろうとします。

円という形は、数学的にも非常に興味深い形状です。円周率は約3.14と永遠に続く無理数であり、円の面積はπr²(πは円周率、rは半径)で表されます。自然界においても、泡、水滴、惑星など、様々な場所で円や球に近い形を見ることができます。これは、エネルギーを最小化しようとする自然の摂理の結果であり、表面張力もその一例と言えるでしょう。

表面張力の大きさは、液体の種類や温度によって異なります。例えば、水の表面張力は、エタノールよりも高いです。また、温度が上がると分子の運動が活発になり、分子間の引力が弱まるため、表面張力は低下します。洗剤を水に加えると表面張力が下がるのは、洗剤の分子が水分子の間に割り込み、分子間の引力を弱めるためです。

「【悲報】表面張力さん、ガチで限界突破…もう誰も止められない」という記事タイトルのように、表面張力が限界まで高まっている状態は、様々な場面で見られます。例えば、雨上がりの葉っぱについた水滴、シャボン玉、あるいは、極小の世界では、細胞の形状維持にも関わっています。これらの現象は、一見すると当たり前の光景ですが、詳しく調べてみると、複雑な物理法則が働いていることがわかります。身近な現象の中に隠された驚きこそ、科学の面白さと言えるでしょう。

統計的な視点から見ると、表面張力は、液体の種類や温度によって数値化することができます。これらのデータは、材料工学や化学工学などの分野で、液体の特性を理解し、新材料を開発するために利用されています。また、マイクロ流体デバイスのような微小な空間で液体を制御する技術においても、表面張力の正確な理解と制御が不可欠です。

このように、表面張力は、日常生活から最先端技術まで、幅広い分野で重要な役割を果たしています。身の回りの水滴一つをとっても、表面張力という物理現象を通して、宇宙の法則、数学の美しさ、そして科学の驚きを感じることができるのです。

“`

コメント