どんな話題?

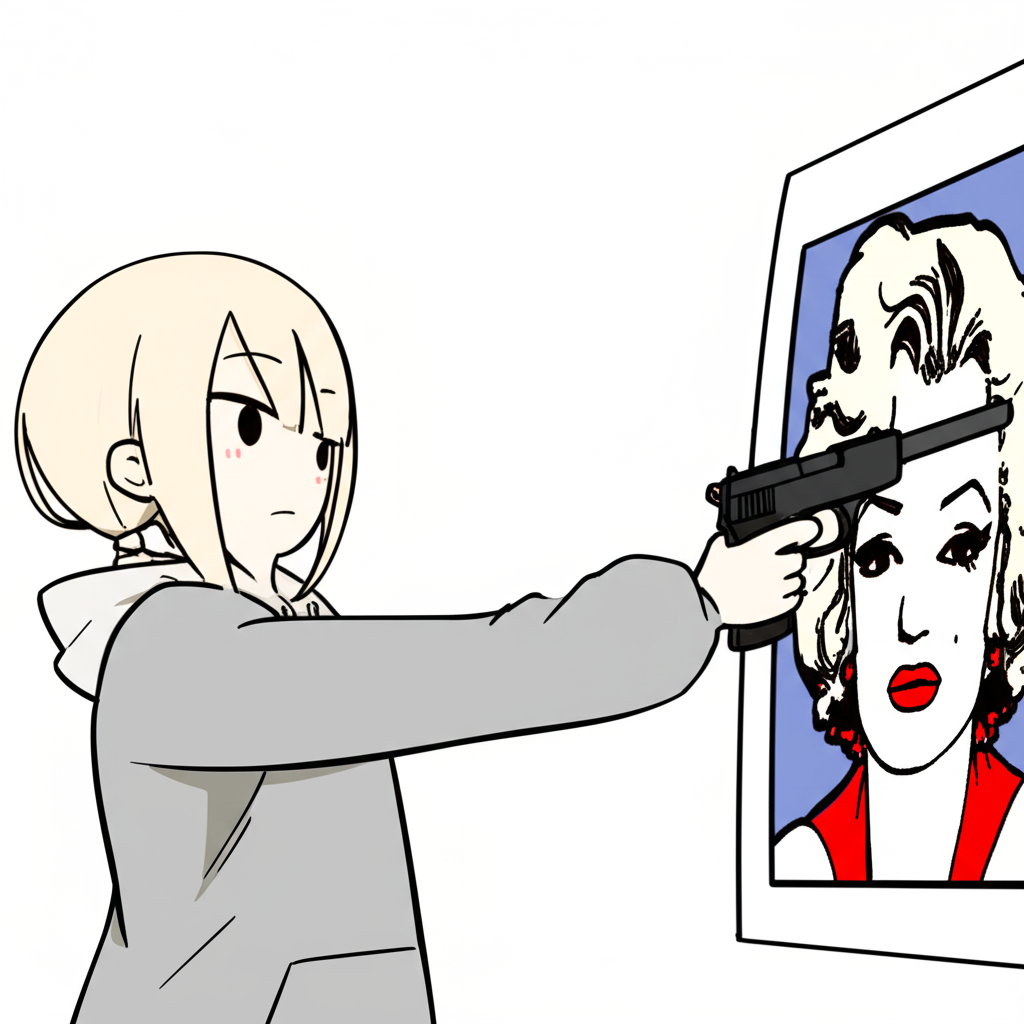

衝撃!かつてアンディ・ウォーホルの作品が女性アーティストによって銃撃された事件をご存知ですか?なんと、この行為が後に作品の価値を爆上げさせるという、なんとも皮肉な展開になったんです!

当時、ウォーホルは「二度と彼女にやらせないでくれ」と言ったとか。しかし、時が経ち、銃弾の痕跡が残る作品は、他に類を見ない一点物として評価され、オークションでは目が飛び出るようなb>高額で取引されたのです。

この事件、まるでアメリカのコメディドラマみたいですよね。価値のある花瓶を隣人が誤って撃ってしまい、結果的に唯一無二の存在となり、価値が跳ね上がるというエピソードを思い出しました。美術界って、本当にb>奥が深いというか、b>摩訶不思議というか…。なんだか、アートの価値って、ポン!と音を立てて変わることもあるんですね。

1964年、ドロシー・ポドバーがアンディ・ウォーホルのマリリン・モンロー絵画を「撃つ」許可を得て銃を発砲。ウォーホルは撮影と勘違いして承諾した。破損した作品「ショット・マリリン」は2022年に1億9500万ドルで落札、20世紀美術のオークション記録を樹立した。

1964年、ドロシー・ポドバーがアンディ・ウォーホルのマリリン・モンロー絵画を「撃つ」許可を得て銃を発砲。ウォーホルは撮影と勘違いして承諾した。破損した作品「ショット・マリリン」は2022年に1億9500万ドルで落札、20世紀美術のオークション記録を樹立した。

みんなの反応

ウォーホル事件と高騰:アート市場の歪み

近年、**アンディ・ウォーホル**の作品をめぐるニュースは、アート作品自体の価値以上に、その価格や周囲の出来事に注目が集まる傾向にあります。特に2024年に発生した、ウォーホルの「マリリン」絵画に対する銃撃事件、そしてその直後に絵画が約260億円で落札されたという出来事は、アート市場の歪み、ウォーホルの作品の持つ象徴性、そして社会情勢との複雑な関係を浮き彫りにしました。

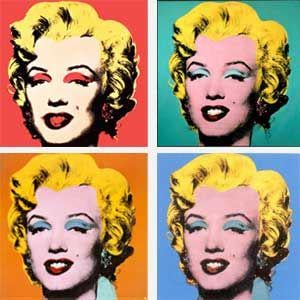

まず、**アンディ・ウォーホル**というアーティストについて簡単に説明しましょう。彼は20世紀後半のポップアートの旗手であり、大量生産・大量消費社会のアイコンをモチーフにした作品を多く制作しました。中でも「マリリン・モンロー」を題材にした作品群は、彼の代表作として広く知られています。シルクスクリーンという技法を用いることで、同じイメージを繰り返し、量産することで、大衆文化の均質化と、オリジナルという概念への問いかけを試みました。

今回の**銃撃事件**は、アート作品への物理的な攻撃であり、当然ながら非難されるべき行為です。しかし、同時にこの事件は、アート作品が単なる「モノ」ではなく、社会的、政治的なメッセージを内包しうる存在であることを示唆しています。犯行動機は現時点では不明ですが、アート作品に対する破壊行為は、歴史的に社会に対する不満や抗議の手段として用いられてきた側面があります。ウォーホルの作品が持つ、大衆文化への迎合、資本主義への批判といった二面性が、今回の事件の背景に潜んでいる可能性も否定できません。

さらに注目すべきは、事件後、絵画が**260億円で落札**されたという点です。この価格は、事件によって作品の価値が毀損されるどころか、むしろ高まったことを示唆しています。アート市場においては、作品の来歴(Provenance)が非常に重要視されます。今回の事件は、作品に「事件性」という新たな来歴を付与し、結果的に希少価値を高めたと考えられます。これは、アート市場が作品の芸術性だけでなく、話題性や物語性を重視する傾向にあることを示しています。

アート市場における価格決定は、必ずしも客観的な基準に基づいているとは限りません。需給バランス、投資対象としての魅力、コレクターの思惑、そして社会的な話題性など、様々な要素が複雑に絡み合って価格が形成されます。近年、アート市場はグローバル化が進み、富裕層による投資対象としての側面が強まっています。特にウォーホルのような著名なアーティストの作品は、投機的な対象として扱われることも少なくありません。

統計的なデータを見てみましょう。アート市場の調査会社Artpriceのレポートによると、**アンディ・ウォーホル**の作品のオークションでの取引額は、過去数十年で大幅に増加しています。特に2000年代以降、新興国の富裕層の台頭とともに、価格が高騰する傾向にあります。今回の事件と高額落札は、ウォーホルの作品が単なる絵画ではなく、一種の「ブランド」として、グローバルな資本市場に組み込まれていることを改めて認識させる出来事でした。

結論として、**アンディ・ウォーホル**の「マリリン」絵画を巡る銃撃事件と高額落札は、アート市場の歪み、作品の持つ象徴性、社会情勢との関係など、様々な問題を提起しました。アート作品は、その芸術性だけでなく、社会的な文脈、そして市場原理によって価値が決定されるという現実を、私たちは改めて認識する必要があるでしょう。

コメント