どんな話題?

時は流れ、言葉も変わる!なんと、英語は中世には現在のような統一された綴り方なんてなかったんですって!人々は自分の発音で好き勝手に綴っていたとか…Σ(゜Д゜) その後、教育水準の向上とともに、現代英語のような標準化が進んだという話です。

さらに驚いたのは、古英語から中英語への変化の激しさ!1066年のノルマン・コンクエストの影響が大きかったようで、まるで別言語のよう…でも、実は何となく意味は分かるんですよね。まるでタイムスリップしたような不思議な感覚です。ネットで見つけた古英語と現代英語の詩の比較動画は、まさに衝撃的でした!ビジュアルで分かりやすく、時間の流れとともに言葉が変化していく様子が目に焼きつきましたね。

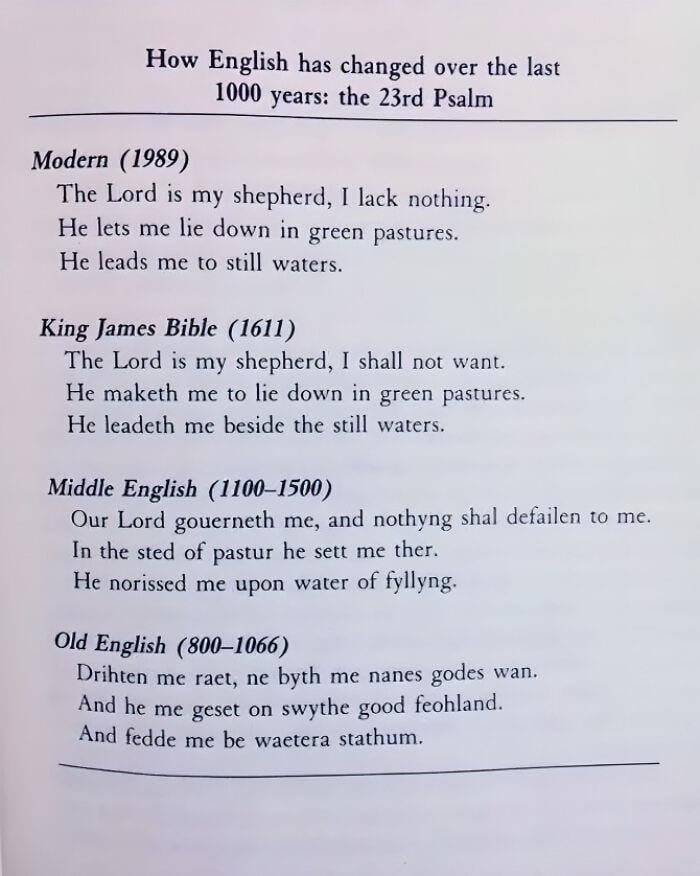

実は、私自身、聖書の詩篇23編を古英語、中英語、現代英語で比較してみたんです。それぞれの表現のニュアンスの違いにゾクゾクしました。現代英語の砕けた表現に、最初は少し違和感があったものの、時代背景を考慮すると、むしろ納得!時代を超えて受け継がれる言葉の力強さを感じました。まるで、言葉が生きているかのようです。

しかし、気になる点が…。現代の言葉の進化は「オーバードライブ」状態?果たして、この変化は良い方向へ進んでいるのでしょうか?標準化された現代英語と、多様化が進む現代のインターネットスラングなど、この対比は今後の言語研究における大きな課題になりそうです。未来の英語は一体どうなるのでしょう?ワクワクしますね!

記事タイトルの” 【悲報】英語さん、変わり果てた姿に…変わりすぎワロタ…😭”と記事内容の”How English Has Changed Over The Years”とコンテンツの”

記事タイトルの” 【悲報】英語さん、変わり果てた姿に…変わりすぎワロタ…😭”と記事内容の”How English Has Changed Over The Years”とコンテンツの” 英語は長年にわたってどのように変化してきたか

英語は長年にわたってどのように変化してきたか

“を踏まえて100文字に要約しなさい

みんなの反応

英語進化の軌跡:古から現代へ

この記事では、タイトル「【悲報】英語さん、変わり果てた姿に…変わりすぎワロタ…😭」を元に、英語の驚くべき進化の軌跡を、言語進化、英語の歴史、そして聖書翻訳というキーワードを通して紐解いていきます。一見、センセーショナルなタイトルからは想像もつかないほど、英語という言語は歴史の中で劇的な変化を遂げてきたのです。

まず、タイトルにある「変わり果てた姿」とは一体何を指しているのでしょうか? 現代英語を話す私たちにとって、シェイクスピアの時代や、さらには中英語、古英語の文章は、まるで別の言語のように感じられるかもしれません。これが、言語進化のダイナミックな一面です。言語は、あくまで生きている有機体であり、時代とともに絶えず変化していくのです。その変化の速度は、社会、文化、技術の発展と密接に関連しています。

英語の歴史を振り返ると、その劇的な変化は複数の要因によって引き起こされたことがわかります。5世紀にアングロサクソン人がブリテン島に定住し、彼らのゲルマン語が基盤となった古英語が誕生します。その後、11世紀のノルマン征服によりフランス語の影響が強く入り込み、中英語へと変化。さらに、大航海時代や産業革命、そして世界大戦といった歴史的大事件を経て、今日の現代英語へと進化を遂げました。

具体的な変化を数字で見てみましょう。例えば、語彙数は劇的に増加しました。古英語の語彙数は約3万語と言われますが、現代英語では50万語を超えると言われています。これは、他の言語との接触、科学技術の進歩、新しい概念の出現など様々な要因が複合的に影響した結果です。語彙だけでなく、文法も大きく変化しました。古英語は、より複雑な屈折語でしたが、現代英語は、より簡素化された分析語へと変化しました。これは、ノルマン征服の影響や、印刷術の発達による標準化の促進など、多様な要因が絡み合っています。

聖書翻訳は、英語の進化に大きな役割を果たしました。14世紀にジョン・ウィクリフが聖書を英語に翻訳したことは、当時の英語普及に大きな影響を与えました。その後、1611年には欽定訳聖書が出版され、これが英語の標準的な表現や文体の形成に大きく貢献したと言われています。聖書は、多くの英語話者にとって身近なテキストであり、翻訳を通じて、英語の文法や語彙、表現様式などが洗練されていったのです。欽定訳聖書の言語は、現代英語とは異なるものの、文学作品に大きな影響を与え、今日の英語の美しさと豊かさを育んできた歴史的な証拠でもあります。

統計データからは、英語の語彙増加の速度や、文法構造の変化の傾向などを分析することが可能です。言語学者は、コンピュータを用いたコーパス言語学の手法を用いて、膨大なテキストデータを分析し、言語進化のプロセスを解明しようと試みています。これらの研究成果は、英語教育や翻訳技術の向上にも役立てられています。

結論として、「【悲報】英語さん、変わり果てた姿に…変わりすぎワロタ…😭」というタイトルは、英語の劇的な進化を誇張表現で示したものです。しかし、その変化は悲報ではなく、英語の活力と柔軟性を示す証と言えるでしょう。歴史の積み重ね、文化交流、そして社会の変化が複雑に絡み合い、現在の英語が形成されてきました。言語進化を理解することは、英語を深く理解し、より効果的に活用するために不可欠です。私たちは、英語という生き物の壮大な進化の物語に、これからも注目していく必要があるでしょう。

コメント