知らなかった。パイナップルを食べると口がピリピリするのは、防御の仕組みだった。針のような小さな結晶(ラフィド)が組織を刺し、酵素ブロメラインがタンパク質を分解する。研究によると、この二段構えの攻撃は、草食動物を追い払うために進化したらしい。

どんな話題?

衝撃!パイナップルの秘密兵器!?一見甘くてジューシーなフルーツ、実は酵素という名の棘で身を守っていた!まるで、敵を油断させてからズバッと斬りつける剣豪のよう。ハーブ食動物を追い払うために進化したこの戦略、まさか人間にも通用するとは…。でも、そのピリピリ感がたまらない!

ある研究者は言う。「ハムとパイナップルのピザは、生存戦略的に矛盾している…!」…って、ちょっと待った!もしかして、あの独特の風味は、パイナップルのささやかな抵抗だったのか!?舌がピリピリするのは、美味しく食べられているようで、実は戦っている証拠なのかもしれない…。

個人的には、パイナップルを食べた後に感じる、あの爽快感が好きだ。ピリピリ、シュワシュワ…まるで、体の中の悪玉菌が駆逐されていくような、そんな気がしてならない(あくまで個人の感想です)。しかし、妻がパイナップルアレルギーだと、一切笑えない状況になるので、本当に気を付けたい。

パイナップルの口内のチクチク感は、防御機構。針状の結晶(ラフィド)が組織を刺し、酵素ブロメラインがタンパク質を分解する。これは草食動物を寄せ付けないための進化と考えられている。

みんなの反応

パイナップル好きなんだよねー。食ってる間、こっちも食われようとしてる感じがして。

なんで植物って草食動物から身を守りたいの? 動物に食べてもらって種を拡散するのが理想じゃないの? できるだけ美味しくて食べやすい方がいいんじゃない?

昔、パイナップル食べると満腹感が和らぐって聞いたことあるな。そんな食い方しないから試したことないけど、これってそういうことなのかな。

>研究によると、この一手二役は草食動物を追い払うために進化した

パイナップル食っててそんなこと一度も感じたことないわ。

普段は柑橘系でも胸焼けしないけど、パイナップル朝食にすると必ず胸焼けするんだよな。確か、リチャード・カインドが「ラリーの親切」で同じこと言ってたような。やっぱ、その酵素のせいかな。

俺、パイナップルとかサワースキットルズとかウォーヘッズ食っても、舌が痺れるとかないんだよね。

うちの嫁、パイナップルに重度のアレルギー持ちなんだわ。

パイナップルの舌ピリ:進化と人間の攻防

以下に、「植物,進化,人間」をキーワードにした記事を生成します。

## パイナップルの舌ピリは進化の賜物!植物と人間の攻防から見えてくるもの

多くの人が経験するであろう、パイナップルを食べた後の**舌のピリピリ感**。これは決してパイナップルが私たちを攻撃しているわけではなく、長い**進化の過程**で獲得した**防御機能**の表れなのです。この現象を理解することは、植物と人間の関係、そして生命の進化という壮大なテーマを垣間見ることにつながります。

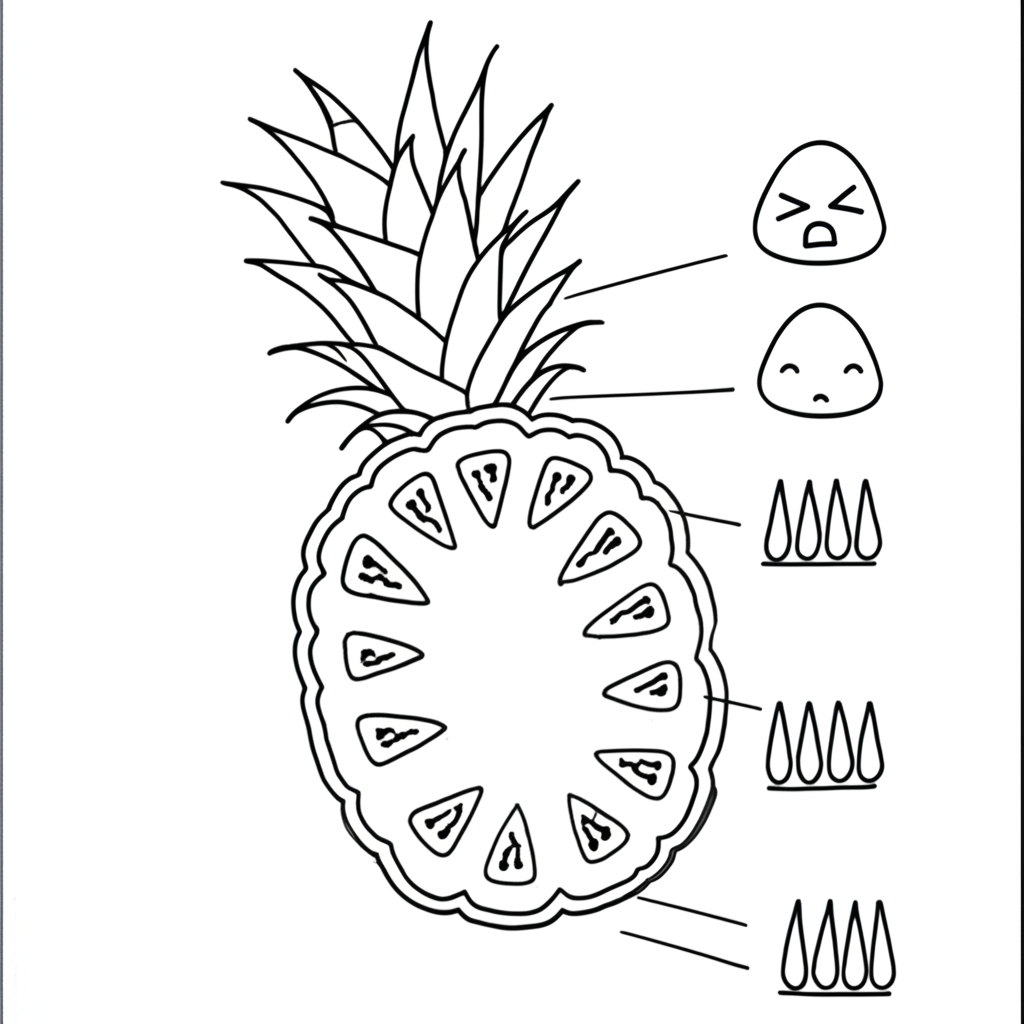

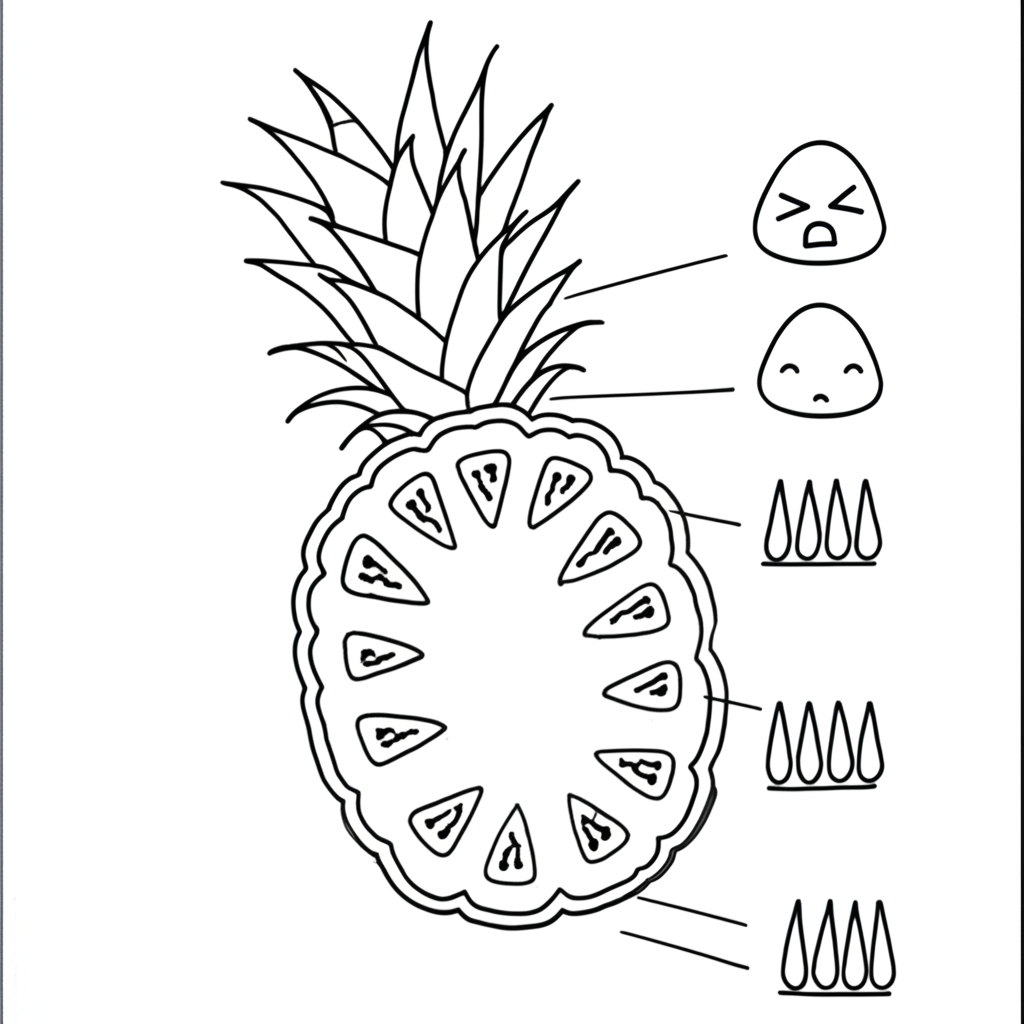

### パイナップルの舌ピリメカニズム:針状結晶と酵素のコンボ

舌のピリピリ感の正体は、主に二つの要素によるものです。一つは**シュウ酸カルシウム**という**針状の結晶**。これは、パイナップルの果肉に含まれており、口にすると物理的に粘膜を刺激します。もう一つは、**ブロメライン**という**タンパク質分解酵素**です。ブロメラインは、タンパク質を分解する性質を持つため、舌の粘膜を構成するタンパク質を分解し、炎症を引き起こすのです。この二つが組み合わさることで、あの独特なピリピリ感が生まれます。

### なぜパイナップルはピリピリするのか?:進化の視点から考える

では、なぜパイナップルはこのような防御機構を進化させたのでしょうか?その答えは、**植物が生き残るために行ってきた、動物との攻防**にあります。パイナップルは、自然界では様々な動物に食べられる可能性があります。未熟な果実が食べられてしまうと、種子を運び、子孫を残すことができません。そこで、シュウ酸カルシウムやブロメラインによって**食害を抑制**し、種子が成熟するまで食べられないようにしたと考えられています。つまり、舌のピリピリ感は、パイナップルが自身の遺伝子を未来へ繋ぐための**戦略**なのです。

### 人間と植物の関係:共存共栄から利用へ、そして未来へ

**人間と植物の関係**は、狩猟採集時代から農耕時代へと移行するにつれて大きく変化しました。当初は自然の一部として共存していた関係から、植物を栽培し、利用する関係へと進展しました。パイナップルも例外ではありません。原産地では古くから食用として利用されてきましたが、現在では世界中で栽培され、加工食品としても広く流通しています。しかし、この過程で、私たちはパイナップルの**進化の過程で獲得した防御機能**を、十分に理解してきたとは言えません。

**統計的な視点**から見ると、パイナップルの生産量は年々増加しており、その消費量も世界中で拡大しています。これは、パイナップルが持つ独特の風味や栄養価が、多くの人々に受け入れられていることを示しています。しかし、同時に、パイナップルの栽培方法や加工方法によっては、環境への負荷が増大する可能性も指摘されています。

### 未来への展望:持続可能な関係のために

私たちは、パイナップルを含む**植物**との関係を、より持続可能なものにしていく必要があります。そのためには、植物の生態や進化の過程を理解し、環境に配慮した栽培方法を採用することが重要です。また、ブロメラインの持つタンパク質分解酵素としての可能性を追求し、医薬品や工業分野での応用を検討することも、植物の価値を最大限に活かすための方法の一つです。

**植物の進化**は、生命の歴史そのものです。パイナップルの舌ピリという一見些細な現象から、**人間と植物の関係**、そして地球全体の未来について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

### 補足情報:パイナップルの舌ピリを和らげる方法

パイナップルの舌ピリを和らげるには、ブロメラインを失活させるのが有効です。加熱処理(焼く、煮る)することでブロメラインの活性を抑えることができます。また、塩水に浸すことでも、シュウ酸カルシウムの結晶が溶け出し、刺激を軽減できます。ヨーグルトや牛乳と一緒に食べるのも、タンパク質がブロメラインの分解対象となるため、効果的です。

パイナップルの口内のチクチク感は、防御機構。針状の結晶(ラフィド)が組織を刺し、酵素ブロメラインがタンパク質を分解する。これは草食動物を寄せ付けないための進化と考えられている。

パイナップルの口内のチクチク感は、防御機構。針状の結晶(ラフィド)が組織を刺し、酵素ブロメラインがタンパク質を分解する。これは草食動物を寄せ付けないための進化と考えられている。

コメント