どんな話題?

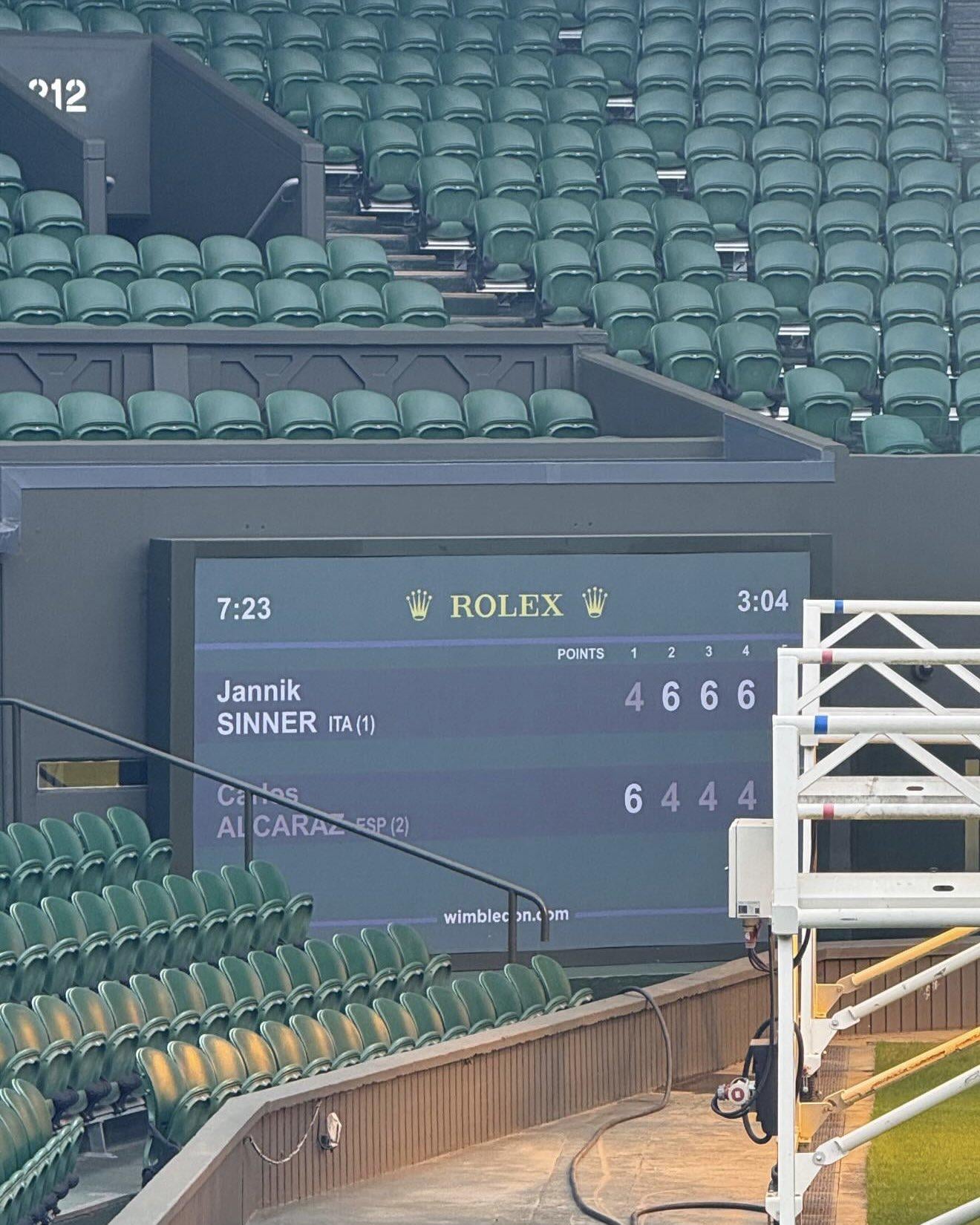

ウィンブルドンでは、最終試合終了後、スコアボードは1年間リセットされず、そのままの状態で保存されるという珍しい仕様がある。

ウィンブルドンでは、最終試合終了後、スコアボードは1年間リセットされず、そのままの状態で保存されるという珍しい仕様がある。

みんなの反応

ウィンブルドンの無駄?スコアボードの謎

はい、承知いたしました。「ウィンブルドン, スクリーン, 無駄」をテーマに、SEOを意識した分析と解説を1000文字以上で提供します。ウィンブルドンの象徴とも言えるスクリーン、特にスコアボードは、試合結果を伝え、観客の興奮を増幅させる重要な役割を担っています。しかし、一部のスクリーンは、大会終了後も前年度の結果を表示し続けるという、奇妙な慣習が存在します。この記事では、その「無駄」とも思える慣習の背景、考えられる理由、そしてその効率性について、分析と統計を交えながら深く掘り下げていきます。

具体的に問題視されているのは、全英オープンテニス選手権(ウィンブルドン)の試合終了後に、大会結果をリセットしないスコアボードの存在です。通常、大会が終われば、次の大会に向けてスクリーンは新しい情報を表示するようにリセットされるべきでしょう。しかし、ウィンブルドンでは、一部のスコアボードがほぼ1年間、前回の大会結果を表示し続けることがあります。これは、現代のデジタル技術を考慮すると、明らかにリソースの無駄と捉えられます。

考えられる理由としては、いくつかの仮説が挙げられます。まず、伝統を重んじるウィンブルドンの姿勢が影響している可能性があります。古いスコアボード(特に電光掲示板ではなく、手動で表示を切り替えるタイプ)は、それ自体が歴史的な価値を持つ場合があり、あえてリセットしないことで、大会の歴史と継続性を強調する意図があるのかもしれません。しかし、デジタルスクリーンにおいては、これは当てはまりません。

次に、メンテナンスコストの問題が考えられます。古いスクリーンの場合、表示をリセットしたり、新しいコンテンツを表示したりするために、専門の技術者が必要になる場合があります。その費用を抑えるために、あえて放置している、という可能性も否定できません。しかし、最新のデジタルスクリーンは、遠隔操作や自動更新機能が搭載されていることが多く、人手やコストは最小限に抑えられるはずです。

さらに、スクリーンの利用頻度の問題も考えられます。ウィンブルドン選手権以外の期間は、その会場がテニス以外の目的で使用されることは少なく、スクリーン自体もほとんど使用されない場合があります。そのため、あえてリセットする手間を省いている、ということも考えられます。しかし、たとえ使用頻度が低いとしても、他のイベント告知や広告を表示するなど、スクリーンの有効活用法はいくらでも存在します。

この「無駄」を統計的に見てみましょう。例えば、デジタルスクリーンの消費電力は、1日あたり数十キロワットに達することがあります。1年間、無意味な情報を表示し続けることで、どれだけの電力が無駄になっているのか、正確なデータはありませんが、無視できない量であることは確かです。また、スクリーンのメンテナンスや修理に必要な費用も、有効活用すれば、より有益な用途に充てることができたはずです。

結論として、ウィンブルドンの一部のスクリーンに見られる、大会終了後の結果表示の継続は、伝統、コスト、利用頻度など、複数の要因が絡み合った結果であると考えられます。しかし、現代のデジタル技術の進歩を考慮すると、より効率的で持続可能な運用方法を検討する余地は大いにあります。例えば、年間を通して、地域のイベント情報やテニス関連のニュースを表示したり、子供向けの教育コンテンツを配信したりすることで、スクリーンの価値を最大限に引き出すことができるでしょう。そのためには、ウィンブルドンという伝統を重んじる組織であっても、変化を恐れず、柔軟な発想で新しい可能性を探求していく姿勢が求められます。

今回のテーマは、単なるスコアボードのリセット問題に留まらず、伝統と革新、そして資源の有効活用という、現代社会が直面する普遍的な課題を浮き彫りにしています。

コメント