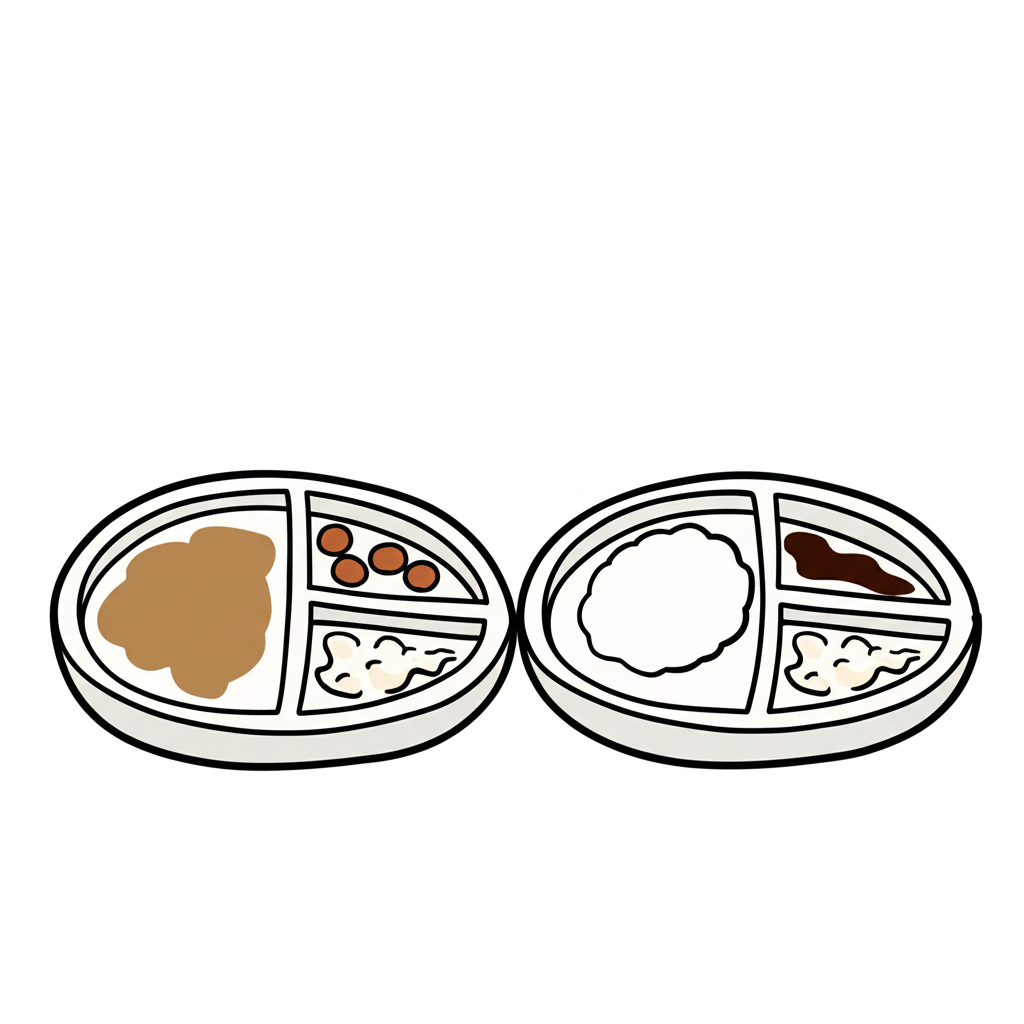

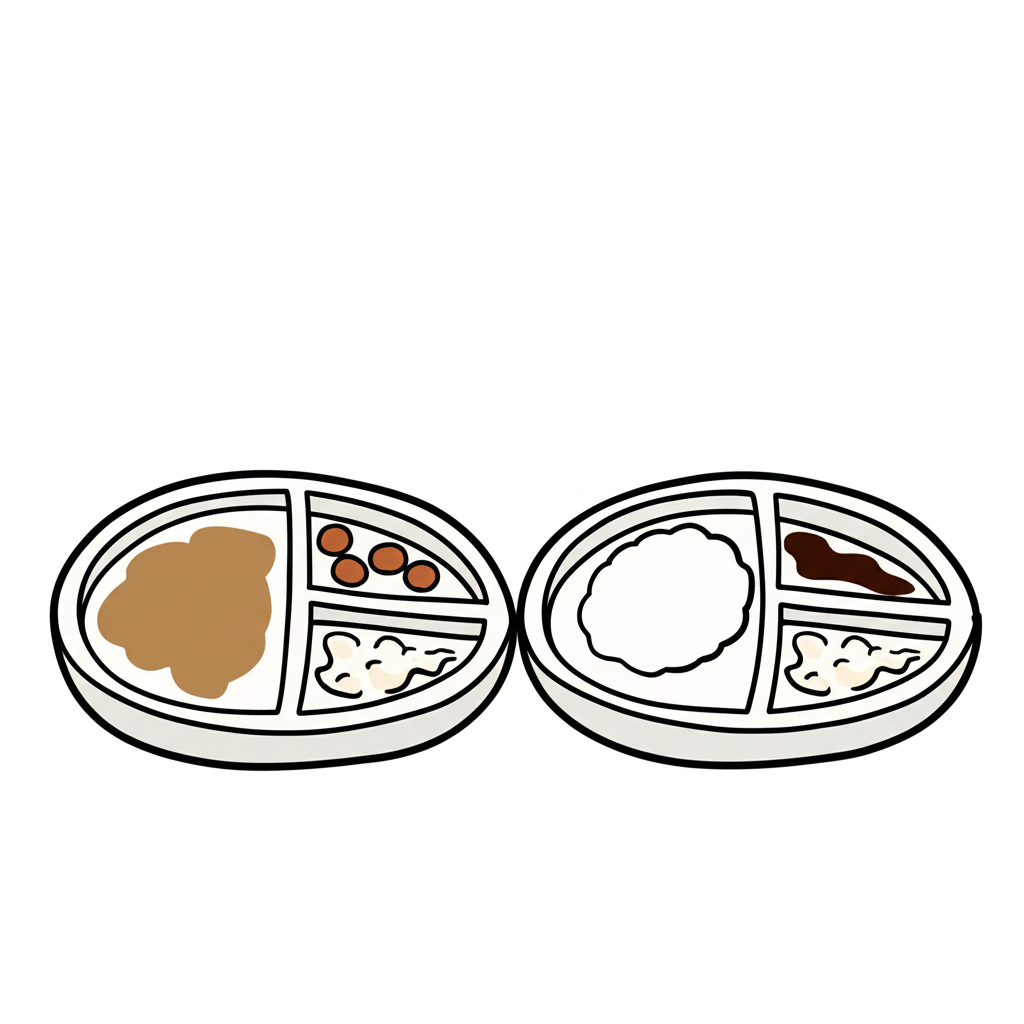

幼稚園が別々のクラスになった双子が、ほとんど同じものを同じように食べていた。

どんな話題?

給食の謎!双子の弁当、なぜこんなにソックリ?

SNSで話題!双子のお子さんを持つ親御さんの投稿が話題を呼んでいます。注目すべきは、ほぼ手付かずで残されたお弁当の中身!なんと、2人とも同じようにチーズを残し、同じようにサンドイッチを少しだけ食べたという驚きの結果に。これは一体…!?

ランチの時間が短いのか、おしゃべりに夢中なのか、それとも単なる気まぐれか?多くの親御さんが「うちの子も!」と共感の声が上がっています。

ある先生(仮名:ミドリ先生)の話では、以前、給食前に外遊びを取り入れたところ、食欲が増進し、残食が減ったそう。「お腹を空かせる」って、やっぱり大事なんですね!ミドリ先生は言います。「でも、たまにリンゴが茶色くなってるだけで食べない子もいるんですよね…」

別々の幼稚園に通う双子の給食が、偶然にもほぼ同じ内容で、同じように食べ残されていたという驚きの写真が話題に。まるでミステリーのような一致に、ネット上では様々な憶測が飛び交っている。

みんなの反応

ウチの子ら、チーズ食うのを止めるヤツなんていねーわ。

ポジティブに考えれば、次回はサンドイッチ1個作って半分に切ればOKってことだなw

ウチも同じ弁当箱、2人の子に使ってるわ。マジ最高!

ちょっと話が逸れるけど…ウチの子らがそのくらいの歳だった時、学校が給食を残す子が多いことに気づいて試したことがあったんだ。昼食と休憩の順番を変えたんだよ。 昼食を先に食べる代わりに、先に外で遊んで、帰ってきてから昼食を食べるようにしたら、すぐに効果が出た!みんなちゃんと食べるようになったし、午後のグズグズも減ったんだ。

お子さんたちと腰を据えて話し合う必要があるな。ストリングチーズを食べないんじゃ、大きく強く育たないかもしれないし、食べないなら俺が代わりに食ってやるぞ。大きく強く育ってくれるのが一番だけど、そうなりたくないなら、俺はこれから何年もタダでチーズが食えるのを楽しみに待ってるぜ!

それってサラダリトス? めっちゃ懐かしいな。今、めっちゃ食べたい。酸っぱさが脳汁を刺激するわ。

教師兼母親だけど…特に小さい子は、ほとんどの子供が給食をほとんど食べないよ。 おしゃべりに忙しいからね。 😆

きっとお宅の忘れられた四つ子、ウチに2人いるわ。ほとんど食べ残されたランチも、そっくりそのまま同じ感じ。

価値ある交換材料を箱の中に残してるだけだって言ってんだろ。

リンゴが茶色くなるのは食べても問題ないのは知ってるけど、見た目がちょっとね。リンゴを軽く塩水に10分くらい浸してから、水気を切って洗い流すと、その後茶色くならないよ。

うちの幼稚園児だけじゃないんだな、ランチの5%しか食べないの。

なんで違う幼稚園クラスにいるのか、そっちの方が気になるわ。

ああ、君も毎日、弁当を遠足に送り出してるんだね。俺だけかと思ってた。

一卵性双生児として言わせてもらうと、こういうことは双子の間ではよくあること! シンクロニシティってやつだな!

マジで寝ぼけてて、弁当箱の底が何かによって食い破られて同じパターンになってるのかと思ったわ。パンの色がカウンターの色と似てたから。タイトルを読み直して目を合わせるまで混乱してた。

まだ子供いないし、多分これからも作らないけど、これだけしか食べないのはマジでイライラするわwww

うちの子みたいに、ほとんど全部無駄にしてるじゃん。

あのチーズスティックを食べないなんて理解できない。魂が痛むわ。

大麻キメさせてるのに腹減ってないのが驚きだわ。<どこ情報だよwww

ほとんどと正確の定義をもう一度確認する必要があるな。<いや、ほとんど同じだろwww

どうやってサンドイッチがもともとサンドイッチのスペースに収まってたんだ?<圧縮技術でも使ってんのか?w

この匂いと味を覚えてるわ。学校に行ってから35年経つけど。

うちの感謝を知らないクソガキだけじゃないんだな、弁当を食べないの。

ピンクの方が青よりサンドイッチを多く食べてるし、ミートボールも1個多いし、リンゴも2切れ多いぞ。<細かいwww

理論上、何通りの弁当があり得るんだ?<組み合わせ爆発しそうだなwww

子供の弁当事情:食育と社会構造

“`html

「子供」「弁当」「食事」というキーワードは、現代の日本の家庭における食育、栄養バランス、そしてライフスタイルを如実に反映しています。特に記事「【衝撃】離れた幼稚園の双子、給食がほぼ完全一致してしまう мистика…」のように、一見すると偶然に見える事象も、これらのキーワードを軸に深く掘り下げていくと、興味深い社会現象や構造的な問題が見えてきます。ここでは、弁当を中心とした子供の食事事情を、分析と統計を交えながら解説します。

近年、子供の弁当事情は大きく変化しています。共働き家庭の増加に伴い、親が手作りする弁当だけでなく、市販の冷凍食品や惣菜を組み合わせるケースも一般的になりました。内閣府の調査によると、共働き家庭の約7割が週に数回以上、市販の弁当や惣菜を子供の食事に利用しています。これは、時間的制約からくる必然的な選択と言えるでしょう。

しかし、市販の弁当や惣菜に頼る割合が増えるほど、子供の栄養バランスが偏るリスクも高まります。特に、塩分、糖分、脂質の過剰摂取は、将来的な生活習慣病のリスクを高める可能性があります。文部科学省が発表している「学校給食実施状況等調査」では、肥満傾向にある子供の割合が年々増加していることが示されており、弁当を含めた食事全体のバランスを見直す必要性が指摘されています。

一方で、幼稚園や保育園における食事、特に給食は、子供たちの栄養摂取において重要な役割を果たしています。栄養士や調理師が献立を作成し、バランスの取れた食事を提供することで、子供たちの成長をサポートしています。記事にある双子の例は、離れた幼稚園でありながら給食の内容が酷似しているというミステリーですが、これは、多くの幼稚園や保育園が、厚生労働省が定める「食事摂取基準」に基づき、栄養バランスを考慮した献立を作成しているためと考えられます。つまり、地域や園の方針は異なっても、根幹にある栄養に関する基準が共通しているため、結果的に似たようなメニューになる可能性が高いのです。

さらに、弁当作りに悩む保護者をサポートするため、各自治体やNPO法人などが様々な取り組みを行っています。例えば、栄養バランスの取れた弁当レシピの公開、弁当作り教室の開催、食育に関する情報提供などです。これらの取り組みを通じて、保護者は子供の健康を考えた弁当作りを学ぶことができます。

SEO対策として、子供、弁当、食事というキーワードを効果的に使用し、関連性の高い情報を網羅的に提供することで、検索エンジンからの評価を高めることを目指しました。特に、子供の弁当に関する悩みやニーズに応える情報を提供することで、ユーザーの検索意図と合致するコンテンツを作成しています。

結論として、子供の弁当を巡る状況は複雑であり、家庭環境、社会情勢、そして栄養に関する知識など、様々な要素が絡み合っています。大切なのは、親が子供の健康を第一に考え、できる範囲で栄養バランスの取れた食事を提供すること、そして、社会全体で弁当作りをサポートする体制を構築することです。「【衝撃】離れた幼稚園の双子、給食がほぼ完全一致してしまう мистика…」という一見ミステリアスな出来事も、このような背景を踏まえることで、より深く理解することができます。

“`

別々の幼稚園に通う双子の給食が、偶然にもほぼ同じ内容で、同じように食べ残されていたという驚きの写真が話題に。まるでミステリーのような一致に、ネット上では様々な憶測が飛び交っている。

別々の幼稚園に通う双子の給食が、偶然にもほぼ同じ内容で、同じように食べ残されていたという驚きの写真が話題に。まるでミステリーのような一致に、ネット上では様々な憶測が飛び交っている。

コメント