どんな話題?

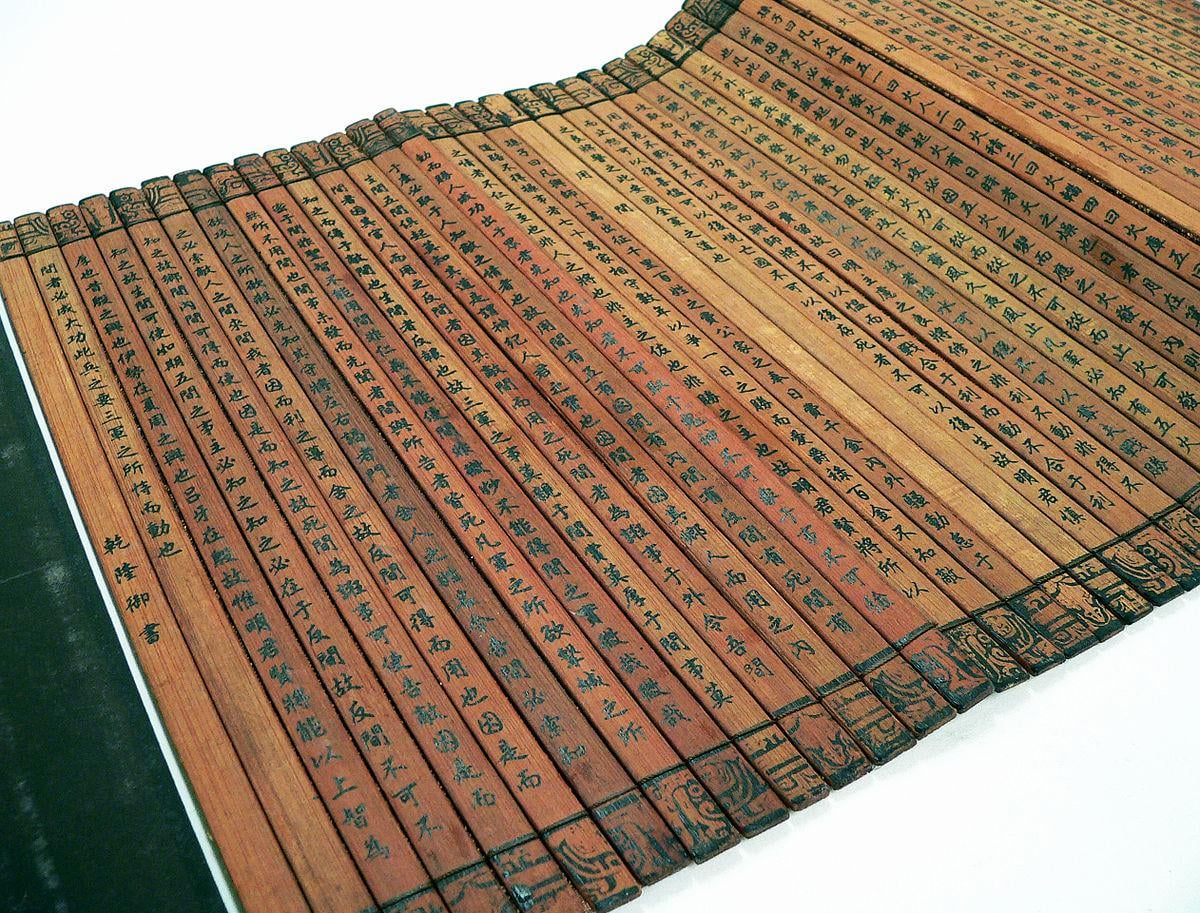

「孫子の兵法」は、単なる戦術書にあらず。兵站の重要性、敵に逃げ道を残す心理戦術など、現代にも通じる普遍的な戦略が詰まっている。

一見、当たり前のことが書かれているように見えるが、それは我々が長い歴史の中で培ってきた知恵と合致するから。読み進めると、ハッとさせられる洞察に満ち溢れており、ビジネスや日常生活にも応用できると、再評価されているのも頷ける。

ただ、戦に勝つ最良の方法は、戦わないこと!争いを避け、平和的に目的を達成することこそが、最高の戦略であるという教えは、現代社会においてますます重要になっていると感じる。

そういえば、昔、近所のオバチャンが、ご近所トラブルを「孫子の兵法で解決する!」と意気込んでいたっけ。結果は…まあ、色々あったみたいだけど(苦笑)。

孫子の兵法は紀元前5世紀に書かれたが、ベトナム戦争での米軍の敗北後、ベトコン兵士が学んでいたことから米軍の注目を集めた。現在では、米海兵隊のプログラムや陸軍士官学校の教材として採用されている。

孫子の兵法は紀元前5世紀に書かれたが、ベトナム戦争での米軍の敗北後、ベトコン兵士が学んでいたことから米軍の注目を集めた。現在では、米海兵隊のプログラムや陸軍士官学校の教材として採用されている。

みんなの反応

それで一番ウケるのが、あの本、マジで使える戦略も書いてあるんだけど、みんなが引用するのって結局、当たり前のことなんだよな。

みんな「孫子の兵法」で一番見落としてるのって、戦争しないのが一番ってことじゃね? 真の軍事的才能って、戦わずに目的達成すること。戦争なんて、どんなに「勝った」側でも、始める前と比べたら必ず損してるんだから。ちょっと皮肉っぽくなっちゃったけど、ベトナムに介入しなかった方がマシだったって話もあるよね。

そのタイトル、マジで正確じゃないぞ。ベトナム戦争前から、欧米の軍の幹部は「孫子の兵法」めっちゃ知ってたし。アメリカは朝鮮戦争で中国軍と直接戦ってるし(50年代)。東南アジアでの日本の侵攻に対する支援作戦で、東洋の軍事ドクトリンは多少知ってたけど、朝鮮戦争で中国の軍事ドクトリンと正面からぶつかって、東洋のドクトリンをマジで学んだんだよ。毛沢東も戦争についてたくさん書いてて、孫子の影響めっちゃ受けてるし。アメリカ軍は1940年代初頭から翻訳して研究してたんだぜ。お前がリンク貼ったWikipediaのページにも、マッカーサーの「孫子の兵法」の重要性についての引用が載ってるけど、彼が死んだのは1964年で、アメリカにとってベトナム戦争の初期の頃じゃん。

「戦争は単純なものだが、戦争においては単純なことが非常に難しい」 – ネイ元帥

孫子の兵法がおもしろいのは、書いてあるアドバイスがほぼ「兵士に飯を食わせろ、さもなくば餓死するぞ」とか「軍隊の半分を肉挽き機に突っ込むな」みたいなことだから。

ちょっとマジメな話だけど、孫子ってどんな肩書きだったんだ? 数々の戦いを経験したベテランが自分の経験をまとめたのか、それとも、今では当たり前に思えるアイデアを考え出した哲学者みたいなもんだったのか?

バカなクレヨン食いどもが、自分は賢くて狡猾な戦士だと思い込むためのエサにもなってるよな。海兵隊上がりはみんな、あのクソ本を引用して、自分は頭が良いみたいな顔しやがる。

孫子の兵法 第十二章: 火をつけろ。

なんでそんな遅くまでこの本のことを知らなかったんだ? 日本軍は読んでたはずだし、アメリカ軍も少なくとも40年代には知ってたはずだろ。

大学時代に読んだわ。

この10年以内に米陸軍士官学校行ったけど、今はもう教えてないよ。

「孫子の兵法」って、兵士の訓練とか戦術を向上させるための本じゃないの?

実際の戦術を学ぶための「教科書」って感じじゃないんだよな。歴史とかコンセプト的な話が多い。

「三十六計逃げるに如かず」

80年代のIT業界でめっちゃ人気あったんだよな。特に日本のコンピューター業界と競争する時に、多くの原則が市場シェア獲得に役立つと考えられてた。

あれは、比喩的に考えれば、日常生活のガイドブックだぜ。

「孫子の兵法」は、現代メディアで戦争のやり方を学んだことがない人のための戦争入門書みたいなもんだよ。書いてあることは、一般化されすぎてて間違ってないような基本的なアイデアばっかり。敵に逃げ道を残してやるのは、全滅させるよりも自軍のリスクが少ないとか。

あれは現代生活を送る上での必読書だろ。

湾岸戦争に行く前は、読むようにめっちゃ勧められた(ほとんど必須)。

ソンツー

あれは、比喩として捉えれば、一般的な人との付き合い方にも役立つアドバイスになる。

そりゃあ、「孫子の兵法」は何年も前から研究されて使われてきたに決まってるだろw あのテキストは古代のものなんだぞ。

海兵隊にいた時に読んだわ。めっちゃ面白いと思ったし、戦争以外にも日常生活に応用できる。

孫子の兵法はマジで良い本だよな。みんな読むべきだと思う。

孫子? 中国のマッチアベリ王子?

孫子は間違いなく時代を先取りしてた。

孫子の兵法を読んだやつなら誰でも言うだろうけど、負けてから本を読むってのは、そもそもが間違いなんだよ。

コメント