どんな話題?

「知らなかった…」淡水に棲む小さな巻貝が、年間1~20万人もの命を奪う寄生虫病、b>住血吸虫症の運び屋だったなんて!蚊に次ぐ脅威とは、まさに「カタツムリ、恐るべし」です。汚染された水に接触することで感染するリスクがあり、特にb>衛生環境の悪い地域での注意が必要。

原因となるのは、巻貝に寄生するb>平形動物。こいつらが人間の体内に入り込み、様々な症状を引き起こすんです。まるで中世の写本に描かれた悪夢のよう…。

先日、趣味のアクアリウムを熱心に語る友人(魚の名前をド忘れしていました…)が、「b>石巻貝、可愛いんだよねぇ…」としみじみ語っていたのですが…。う~ん、これは伝えるべきか、黙っておくべきか…悩ましい!もしかしたら、知らぬが仏、なのかも?

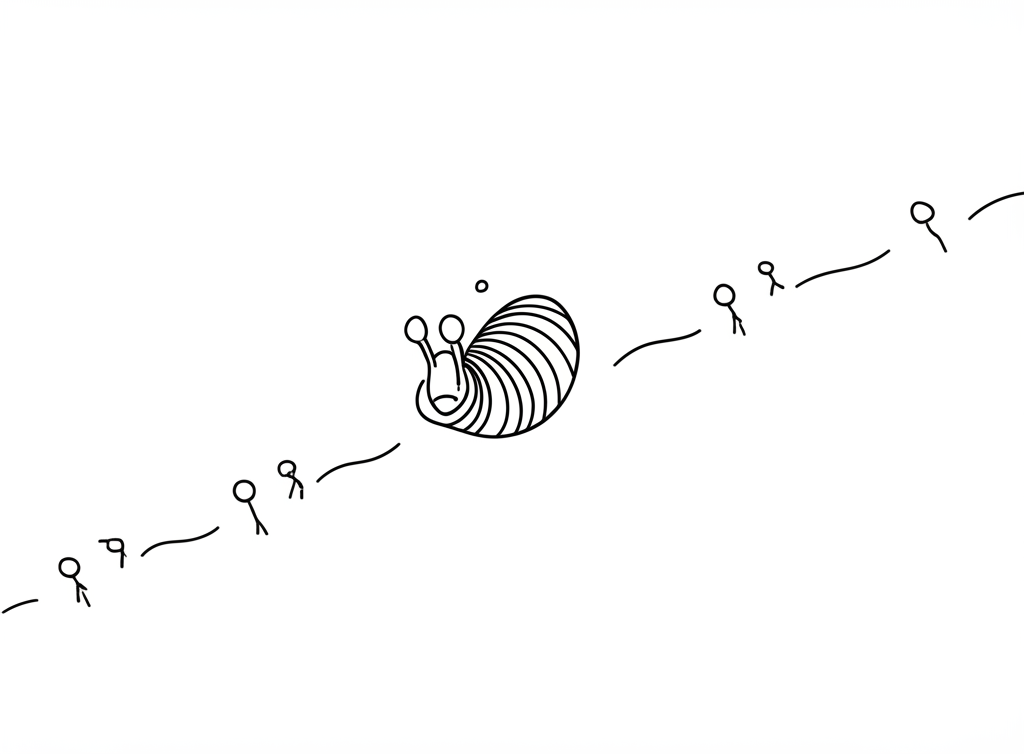

淡水巻貝は間接的に数千人を死に至らしめる、人間にとって最も危険な生物の一つ。寄生虫媒介による住血吸虫症を広めるため。

淡水巻貝は間接的に数千人を死に至らしめる、人間にとって最も危険な生物の一つ。寄生虫媒介による住血吸虫症を広めるため。

みんなの反応

住血吸虫症:感染源と対策

“`html「淡水巻き貝、間接的に年間数千人殺害…マジかよ! [寄生虫注意]」という記事にもあるように、**住血吸虫症**は、世界的に深刻な公衆衛生上の問題です。この病気は、**寄生虫**である住血吸虫によって引き起こされ、特に発展途上国で多く発生しています。今回は、住血吸虫症の感染源、統計、そしてその対策について、初心者にもわかりやすく解説します。

まず、住血吸虫症の**感染源**について説明しましょう。住血吸虫は、その生活環の中で、ヒト、淡水巻き貝、そして水という3つの要素を必要とします。感染のメカニズムは以下の通りです。

- 感染したヒトの糞尿中に含まれる住血吸虫の卵が、水中に排出されます。

- その卵から孵化した幼虫(ミラシジウム)が、特定の種類の**淡水巻き貝**に侵入します。

- 巻き貝の中で成長した幼虫(セルカリア)が、再び水中に放出されます。

- セルカリアが、水中で作業したり遊んだりするヒトの皮膚から体内に侵入します。

- 体内に入ったセルカリアは、血管内で成虫となり、卵を産み始めます。

このように、淡水巻き貝は、住血吸虫の生活環における重要な中間宿主であり、感染拡大の鍵を握っています。つまり、巻き貝が生息する水域が、主な**感染源**となるわけです。

住血吸虫症の**統計**を見ると、その深刻さがよくわかります。WHO(世界保健機関)によると、世界中で約2億人以上が感染しており、年間数千人から数万人もの人が死亡しています。特に、アフリカ、アジア、南アメリカなどの熱帯・亜熱帯地域で多く見られます。子供たちは感染リスクが高く、繰り返しの感染によって、成長阻害や学習能力の低下を引き起こす可能性があります。また、長期にわたる感染は、肝臓や膀胱などの臓器に深刻なダメージを与え、死に至ることもあります。

国連環境計画(UNEP)などの調査によれば、住血吸虫症の流行は、ダム建設や灌漑事業といった大規模な水利開発と密接に関連しています。これらの事業によって、淡水巻き貝の生息に適した環境が作り出され、感染が拡大する要因となっています。また、衛生環境の悪さや、清潔な水へのアクセスの欠如も、感染リスクを高める要因です。

住血吸虫症の対策としては、以下のものが挙げられます。

- **治療**: プラジカンテルの投与による駆虫治療が効果的です。

- **予防**:

- 汚染された水との接触を避ける。

- 水を使う際は、手袋やブーツなどを着用する。

- 飲料水は、煮沸または浄水処理を行う。

- 地域住民への衛生教育を徹底する。

- **環境管理**:

- 淡水巻き貝の生息地の管理・駆除。

- 衛生的なトイレの設置と適切な糞尿処理。

- 水利開発における環境アセスメントの実施。

住血吸虫症は、適切な対策を講じることで、その被害を大幅に軽減することができます。特に、感染源となる**淡水巻き貝**の制御、衛生環境の改善、そして地域住民への教育が重要です。今後も、国際的な協力と持続的な取り組みを通じて、住血吸虫症の撲滅を目指していく必要があります。

“`

コメント