どんな話題?

一攫千金を夢見た男の末路… 今回は、過去に起こった、とあるシリアルキラーの事件を紐解きます。彼は、未亡人たちを言葉巧みに誘い、財産を奪うという婚活詐欺まがいの手口を使っていました。しかし、彼の犯した致命的なミス… それは、自分だけ往復チケットを購入し、被害者には片道チケットしか買わなかったこと!

まるでコントのような話ですが、当時の捜査網を考えると、もし彼がケチらず全員分の往復チケットを買っていれば、永遠に捕まらなかった可能性も…! う~ん、なんとも皮肉な結末。徹底的な合理主義が、仇となったのでしょうか。先日、たまたま深夜の通販番組で「節約術」なるものをぼんやり見ていたのですが、あまりに極端な節約は、思わぬ落とし穴につながるのかもしれない…と、ふと感じた次第です。まさに、「安物買いの銭失い」、教訓としたいですね。

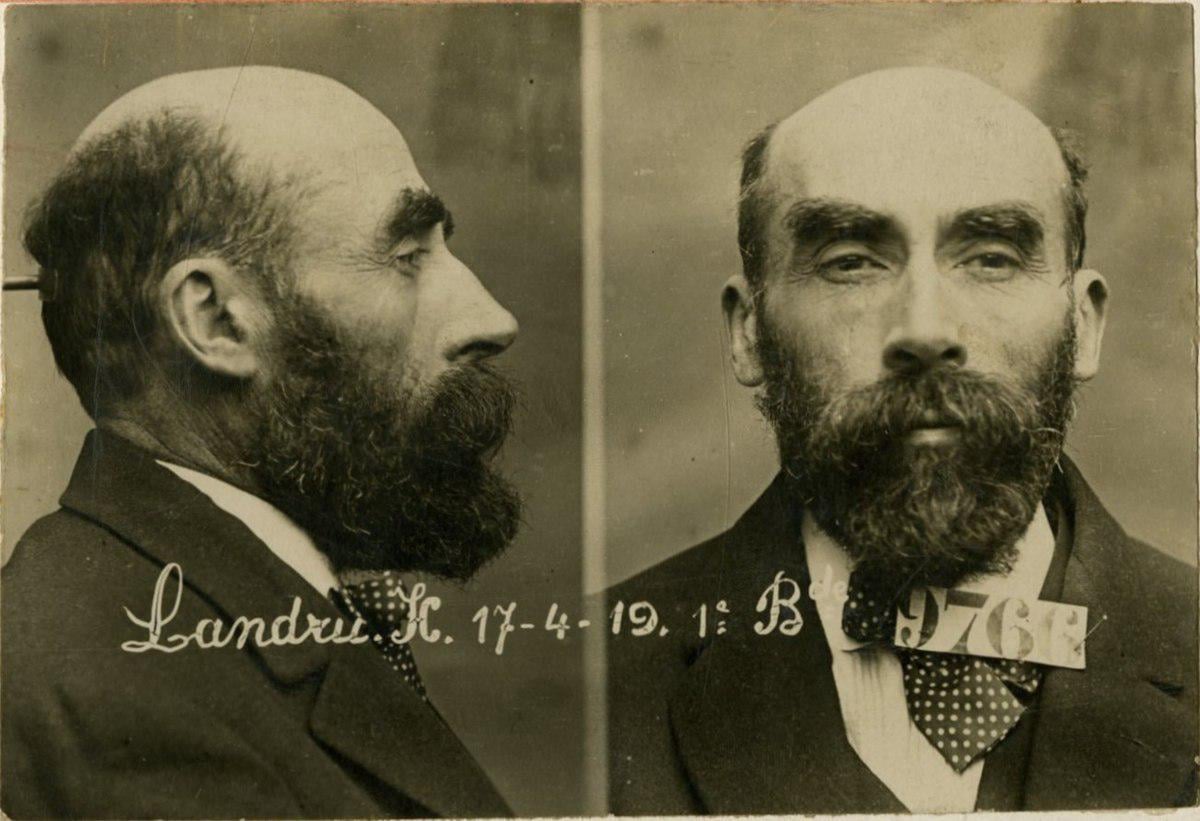

フランスの連続殺人犯アンリ・D・ランドルーは、自分が往復切符を買う一方、殺害した女性には片道切符しか買っていなかったことが発覚し、逮捕につながった。

フランスの連続殺人犯アンリ・D・ランドルーは、自分が往復切符を買う一方、殺害した女性には片道切符しか買っていなかったことが発覚し、逮捕につながった。

みんなの反応

倹約と犯罪の皮肉:深淵に潜む闇

今回のテーマは、一見すると関連性の薄い「**犯罪**」「**倹約**」「**皮肉**」の三つです。これらを繋げる記事「【戦慄】フランスの連続殺人鬼、往復切符が決め手だった…」を基に、これらのキーワードがどのように絡み合い、社会に潜む闇を浮き彫りにするのかを分析します。

記事タイトルの時点で強烈な**皮肉**が込められています。連続殺人という重大な**犯罪**が、往復切符という、極めて日常的な、そして**倹約**志向の象徴とも言えるものが「決め手」になったというのです。この落差が、読者に一種の衝撃と不条理感を与えます。人間の行動原理がいかに予測不可能で、表面的な経済合理性が、実は深淵な犯罪に繋がる可能性があることを示唆しているからです。

統計的に見ると、**犯罪**者のプロファイリングは様々な要素で行われます。例えば、年齢、性別、社会的地位、学歴、職歴、過去の**犯罪**歴などが挙げられます。しかし、この事件のように「**倹約**」という経済的な側面が決め手になったというのは稀なケースと言えるでしょう。経済的な困窮が**犯罪**の動機になることはありますが、計画的な連続殺人犯が、交通費を節約するために往復切符を購入したという事実は、常識を覆します。

この事件から読み取れるのは、**犯罪**者の心理の複雑さです。連続殺人犯は、多くの場合、社会から疎外された存在であり、自己中心的な思考回路を持っています。彼らは、自分の欲求を満たすためには、他人の命を奪うことも厭いません。そして、彼らは一見、普通の人々と変わらない生活を送っていることもあります。**倹約**という行為も、彼らが社会に溶け込むためのカモフラージュとして利用されている可能性があります。つまり、彼らにとって**倹約**は、**犯罪**行為を円滑に進めるための手段の一つに過ぎないのです。

さらに、この事件は、社会の監視体制の脆弱性も露呈しています。**犯罪**者は、往復切符という安易な手段で移動し、**犯罪**を繰り返していました。これは、交通機関における身分証明の不徹底さや、監視カメラの設置場所の偏りなどが原因として考えられます。現代社会は、様々な監視システムが導入されていますが、それらは完璧ではありません。**犯罪**者は、その隙間を縫って、**犯罪**行為を遂行するのです。

この記事から得られる教訓は、**犯罪**は、あらゆる場所に潜んでいる可能性があるということです。私たちは、日常的な行為の中に潜む危険性を見抜き、社会全体の監視体制を強化する必要があります。また、**犯罪**者の心理を理解し、未然に**犯罪**を防ぐための対策を講じることも重要です。特に、社会から疎外された人々への支援を強化し、彼らが**犯罪**に手を染めることのないよう、社会全体で支えていくことが求められます。

最後に、今回の事件は、私たちに「当たり前」の価値観を問い直すきっかけを与えてくれます。**倹約**は美徳とされていますが、それが**犯罪**の隠れ蓑になる可能性も否定できません。私たちは、常に多角的な視点から物事を捉え、表面的な情報に惑わされることなく、真実を見抜く力を養う必要があります。

コメント