どんな話題?

`

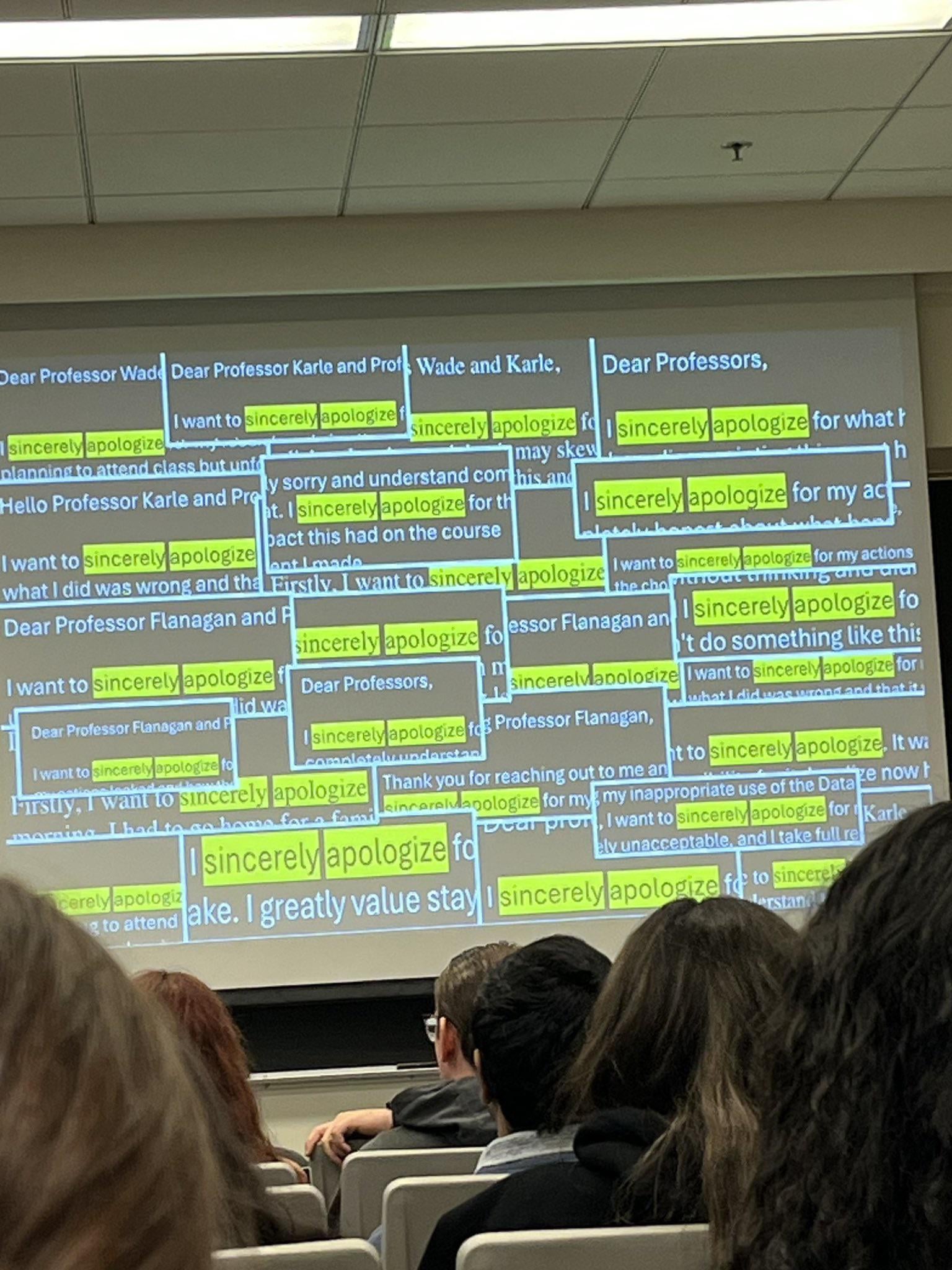

生成AI検出の精度を巡り、ネット上で議論が沸騰中! 特に「sincerely apologize(心からお詫び申し上げます)」という表現が、AIによって生成された文章の特徴として検出されるケースが相次ぎ、物議を醸しています。多くの人が「これは普通の表現だ!」と反論しており、AI検出ツールの信頼性に疑問の声が上がっています。

` `

ある大学教授は、自身の過去の論文をAI検出ツールにかけたところ、なんと高確率でAI生成と判定されたとのこと。まるでSF映画のような展開ですが、AIが学習する過程で一般的な表現を模倣するため、結果的に人間が書いた文章まで誤判定されるという、なんとも皮肉な状況が生まれています。まるで現代版魔女狩りのようですね。

` `

この問題に対し、教育現場からは悲鳴も。一部では「手書きに戻るしかない」という意見も出ていますが、そもそもAI検出ツール自体が本当に有効なのか、根本的な議論が必要とされています。AIと人間のイタチごっこは、まだまだ続きそうです。

`

ChatGPTを使ったカンニングが発覚し、世界中で謝罪する人が続出。Redditにも、その状況を表す画像が投稿され、多くの人が罪悪感を抱いている様子が伺える。

ChatGPTを使ったカンニングが発覚し、世界中で謝罪する人が続出。Redditにも、その状況を表す画像が投稿され、多くの人が罪悪感を抱いている様子が伺える。

みんなの反応

あー、もう学校行かなくて済むの**マジ感謝**だわ。こんなん付き合ってられん。

この世界に与えた害を許してくれ。

過去にもっと詳しく話したことあるけど、超短縮版で言うと… 2000年代初頭に書いた論文を友人の教授に見せたら、AI検出器にかけられたんだと。 そしたら、俺は20年前にLLMを使って論文を書いた**タイムトラベラー**だったってオチ。

誤検出が怖いんだよな。マジメに自分で課題やった人が、AI使ったって疑われたらどうすんの?

学校がLLMの使用に**過剰に**警戒するなら、鉛筆と紙で制限時間付きのエッセイに戻るべきだろ。 それが提出されたものがオリジナルの作品であると確認する唯一の方法だわ。 最初のソースがAIかどうかを判断するために別のAIを信用できない。

この写真ヤバすぎ、未来**暗すぎ**だろ😭

「心からお詫び申し上げます」って普通に使うフレーズじゃね?

「心からお詫び申し上げます」がAIフラグになるほどニッチなフレーズだとは思えんわ。 普通に謝罪するときに使う言葉じゃん。

そのうちみんな気づくぞ。チャットは一般的な話し方を学習してんだから… AIが俺らをコピーして、今度は生徒がAIをコピーしたって疑われるんだぜ。 俺は教授だけど、AI検出器なんて**マジで**気にしない。 自分で書いた文章を検出器にかけたら、60〜80%AI判定になったし。

頭のいい学生は、論文を**書き直して**、わざとスペルミスを混ぜるんだよな。

いや「心からお詫び申し上げます」って一番普通の謝り方じゃね? 俺が**時代遅れ**なだけ?

そのうち完全に一周回って、授業中に手書きレポートに戻るんじゃね?

AI文章を見抜く方法についての記事やSNS投稿をよく見かけるようになったけど、全部俺の文章スタイルを攻撃してるようにしか思えん。

俺もダッシュ(-)を使いまくるから**詰んだ**わ

引っかかったの「心からお詫び申し上げます」だけとかマジ? 英語圏じゃ**超**一般的なフレーズじゃん。

ムカつくのは、俺が使う言葉がAIっぽいってこと。 OxfordコンマとかMダッシュとか、「心からお詫び申し上げます」とか**マジで**日常的に使うんだけど。

ChatGPT使ってChatGPTを使ったことを謝罪するとか**イカレてる**

え、もう「心から」って言っちゃダメなの?

あー、これの事か…

こんな**くだらない**事が起こる前に卒業してて**マジ感謝**。

俺は今でも心からって言うけどな

こんな**ありふれた**言い回しなのに、マジかよ。

AIは俺らのやり方を**コピー**してるだけやん。

自分の書いたエッセイをAI検出器にかけたら、80%AIだって言われたわ。 全部自分の言葉なのに。 全然**アテにならん**と思う。

マジかよ、教育者**詰んでね?** APA引用をちゃんと書かないだけで申し訳ないと思ってたけど、これは**マジで**馬鹿げてる。

え、私も「心からお詫び申し上げます」って言うけど…

もはや学校の課題書く度に、日付、時間付きのビデオで録画して、AIじゃない証拠を残さないといけない時代? **マジ勘弁**。

心—から—お詫び申し上げます。

コメント