どんな話題?

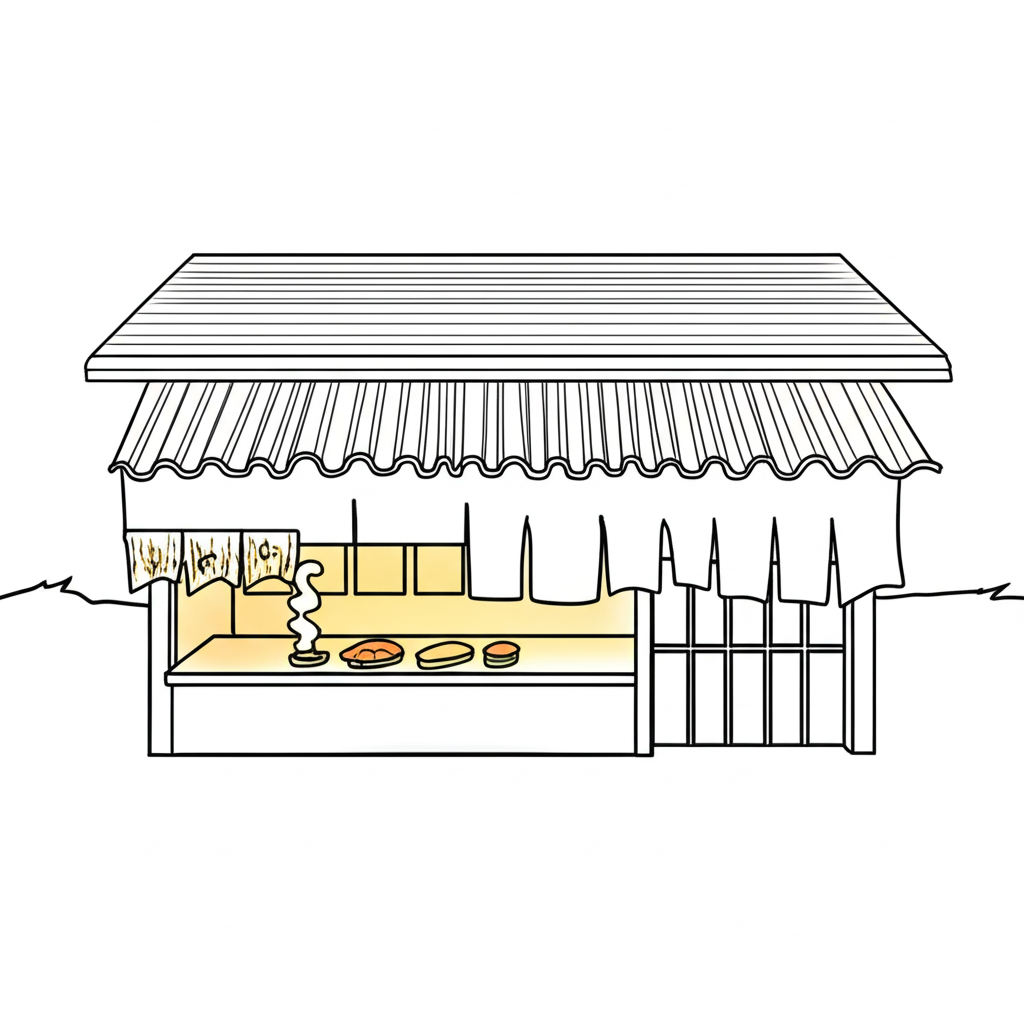

寿司は元々日本の屋台料理だったが、1923年の関東大震災後、土地価格の下落により寿司屋が登場し、屋内での提供が一般的になった。

寿司は元々日本の屋台料理だったが、1923年の関東大震災後、土地価格の下落により寿司屋が登場し、屋内での提供が一般的になった。

みんなの反応

サーモン寿司:日本食の進化とグローバル化

“`html近年、世界中で愛されるようになった寿司。その中でも、特に人気を集めているのがサーモンを使った寿司でしょう。今回は、サーモン寿司の人気の背景、日本食としての位置づけ、そして「【衝撃】寿司、もとは屋台飯だった!関東大震災がきっかけで高級化へ」という記事の内容を踏まえながら、分析と統計を交えて解説します。

まず、サーモン寿司の人気の秘密を探ってみましょう。かつて、日本でサーモンを生で食べる習慣は一般的ではありませんでした。寄生虫の問題や、日本のサーモンの多くが加工用だったためです。しかし、1980年代後半から、ノルウェーなどの国からの養殖サーモンの輸入が本格化し、安全性が確保されたことで、サーモンを生で食べる習慣が広まりました。

統計データを見てみると、回転寿司チェーンでの人気アンケートや、寿司ネタランキングでサーモンが常に上位を占めていることがわかります。その理由としては、サーモン特有の濃厚な旨みと、とろけるような食感が挙げられます。また、子供から大人まで幅広い年齢層に受け入れられやすい味であることも、人気の要因の一つでしょう。さらに、アスタキサンチンという抗酸化作用のある成分が含まれていることも、健康志向の人々にとって魅力的なポイントとなっています。

次に、サーモン寿司の日本食としての位置づけについて考えてみましょう。サーモンは、もともと日本の伝統的な寿司ネタではありませんでした。しかし、現代においては、寿司の定番ネタとして、完全に定着しています。これは、日本食の柔軟性を示す好例と言えるでしょう。伝統的な食材や調理法を守りながらも、新しい食材や調理法を取り入れ、常に変化し続けているのが、日本食の魅力の一つです。

記事「【衝撃】寿司、もとは屋台飯だった!関東大震災がきっかけで高級化へ」の内容を踏まえると、サーモン寿司の普及は、寿司の歴史における大きな転換期の一つと言えます。記事にあるように、寿司はもともと手軽な屋台飯でしたが、関東大震災をきっかけに衛生面や店舗の近代化が進み、徐々に高級化していきました。そして、サーモン寿司の登場は、さらに寿司の多様性を広げ、より多くの人々にとって身近な存在にしました。

つまり、サーモン寿司は、日本食の進化を象徴する存在なのです。伝統的な寿司の技術と、新しい食材であるサーモンが見事に融合し、世界中で愛される日本食として、新たな歴史を刻んでいます。今後も、サーモン寿司は、寿司業界を牽引し、日本食のグローバル化に貢献していくことでしょう。

“`

コメント