どんな話題?

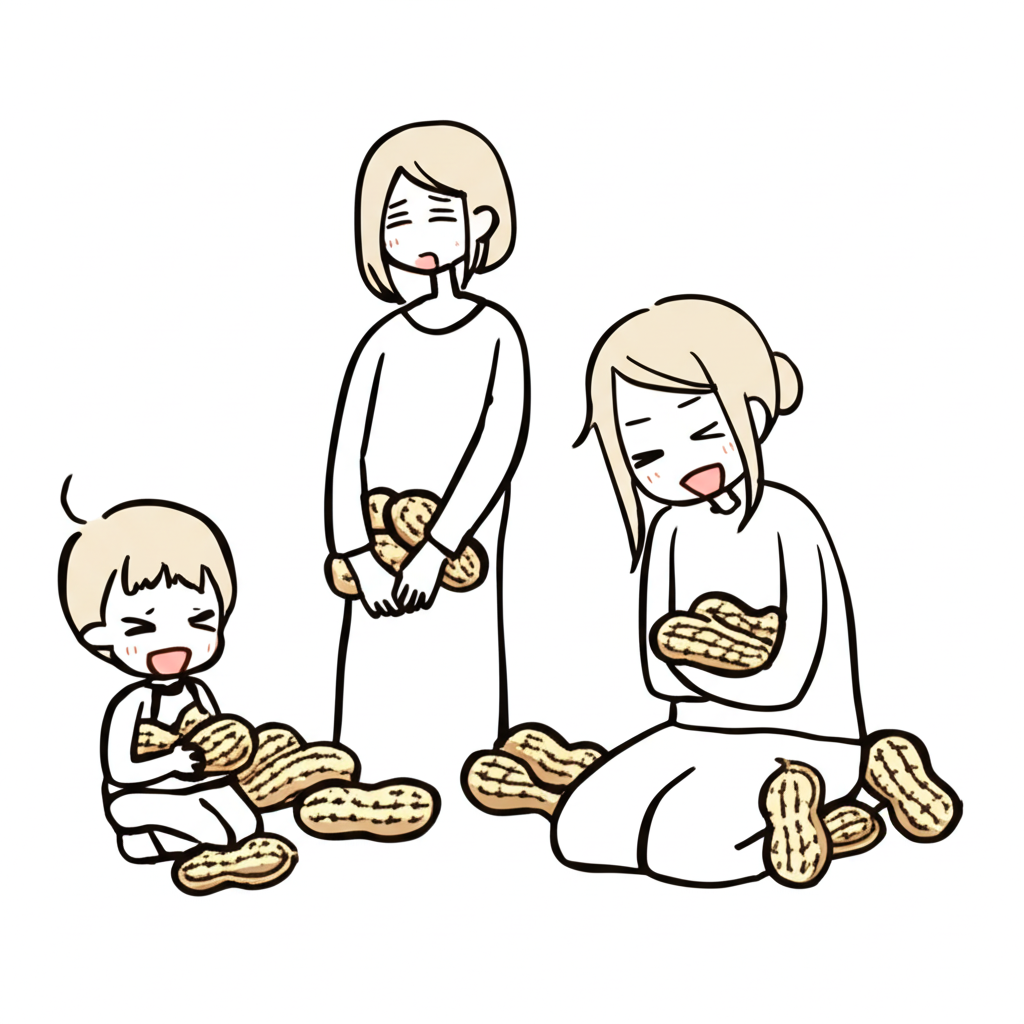

最近、「ピーナッツアレルギーが減っている」というニュースが話題になっています。背景には、かつて推奨されていた「ピーナッツを避ける」という指導から、「早期に摂取させる」という方針への転換があるようです。複数の証言からは、過去の指導に従った結果、アレルギーを発症したケースも報告されています。しかし、専門家からは、アレルギー原因は複合的であり、単純化すべきではないという意見も。

ある日、近所の公園で子供たちが遊んでいるのを見ていると、一人の男の子がピーナッツせんべいを美味しそうに食べていました。「むしゃむしゃ」という音とともに、ふと昔、親から「ピーナッツは怖いぞ~」と脅かされた記憶が蘇りました。科学的な根拠はさておき、経験則や勘も時には大切なのかもしれませんね。

この変化は医療の世界ではよくあること。25年後には、また別の医学的な推奨事項が変更されているかもしれません。常に最新の情報に目を光らせ、自分にとって何がベストか考えることが重要なのかもしれませんね。

2000年、米国小児科学会がピーナッツアレルギー予防のため、0-3歳児への摂取回避を推奨したが、逆効果となり、ピーナッツアレルギー患者が激増した。

2000年、米国小児科学会がピーナッツアレルギー予防のため、0-3歳児への摂取回避を推奨したが、逆効果となり、ピーナッツアレルギー患者が激増した。

みんなの反応

ほほう、面白い逆転現象だな。以前とアドバイスが変わったら、ピーナッツアレルギーが激減してるってか。

最近の親は、主要なアレルゲンをいつ導入するか、ちゃんとスケジュール立ててやってるんだな。

2015年から2020年の間に3人子供いるけど、ピーナッツアレルギーのガイダンス全部違ったわ。ワイは軽度のアレルギー持ちだから、先手打とうとしたんだが。

なんか変だよな。うちの2歳児の保育園、ピーナッツ以外のあらゆるアレルギー(小麦、牛乳、卵など)持ってる子が多いんだわ。

これが原因で、ワイがブルガリアで育った頃はナッツアレルギーなんてなかったのに、最近の子供は多いのか? 親が子供に与えるものに気を使いすぎてるせいで、裏目に出てるってオチ?😂

せやな、ワイもそんなナンセンス気にしなかったわ。うちの子はピーナッツもイチゴも、その他「避けるべき」リストに入ってるもの(ハチミツ以外)全部食わせたけど、元気に育ってる。ただし、草アレルギー持ち。

絶対にもっと前からそんなこと言われてたって。ワイの兄弟が3歳になるまで、両親はピーナッツを食べさせないようにめちゃくちゃ厳しかったの覚えてるもん。2人とも2000年より前に3歳になってるし。ワイが4歳の時、兄のフルーティーなキャンディーと交換に、初めて食べたトブラローネを少しあげたら、カリカリしたのが入ってるからピーナッツが入ってると思ってパニックになったのも覚えてるわ。兄から取り上げて両親のところに駆け込んだよ(笑)。兄は2000年には6歳だった。

25年後には、医学的推奨事項がどう変わるか気になるな。

当時子供がいて、今ピーナッツアレルギー持ちの子供がいるワイらからすると、

2012年に最初の子が生まれた時も、まだその医学的アドバイスだった。ワイと妻は、まさに後の研究が示すことを予想して、そのアドバイスを無視することにした。子供の学校生活は、ピーナッツアレルギー持ちが同年代に多いせいで、常に「ピーナッツ持ち込み禁止」の教室だった。

うちの子がその一人だわ。2011年生まれ。母親がピーナッツアレルギーだから、遺伝の可能性もあるけど、ありがたいことに重度じゃない。エピペンは不要で、ベナドリルを飲んで休めば大丈夫。

イスラエルでは、ピーナッツベースのスナック「バンバ」の消費量が非常に多いため、ピーナッツアレルギーは比較的少ない。

だからワイは子供にタイレノールをガンガン飲ませてるんだ!

やっぱりな、うちの婆ちゃんが正しいんだよ。何事もほどほどにね。大体いつもそう。昔は卵が悪者扱いされてたけど、ワイは食べ続けてたし。

うちの小児科医は、ワイ自身が特定のナッツアレルギー持ちだから、息子のアレルギー予防のために、4ヶ月でナッツを紹介するように言ってきた。ワイの指にナッツが付いてて、それで息子の唇に触れただけでも反応する可能性があるって。

もちろん…でも、まーあ…もしかしたらね…。

医師のアドバイスで唯一従わなかったのがコレ。うちの1歳児にはピーナッツバターを普通に与えてた。アレルギーなし。貝類は3歳まで待った。食べないからマジで忘れてた。卵は噛めるようになった瞬間から食べさせてる。

ピーナッツアレルギーの話、2日間で6回目なんだが。

2010年代初頭、うちの小児科医は、特定の一般的なアレルゲンをかなり早い時期から導入するようにアドバイスしてきた。ただし、最初は慎重に観察するようにって。

赤ちゃんに草や猫の毛も食べさせたら、アレルギーにならないんじゃないか?

要するに、アメリカの機関のアドバイスとは真逆のことをすればいいんだよ。

昔からワイにはこんな仮説があるんだ(意味があるかどうかは知らん)。ワイの世代(ジェネックス)はミルクで育ち、外の土の中で遊び、生まれた時からあらゆるアレルゲンや病原体にさらされてた。つまり、ワイらの体は独自の抗体を作り、超強力な免疫システムを開発した。食物アレルギーなんてほとんど知らなかった。ワイらが大人になると、母乳育児が大きく復活し、子供たちは家の中にいることが多くなった。だから、ジェネックス世代の母親の子供たちは、母乳から超強力な抗体をもらい、超強力な免疫システムを受け継いだ。そこに、ピーナッツのようなアレルゲンへの曝露が著しく減少したこと(昔の悪いアドバイスのせいで)が加わると、危険なほど圧倒的な免疫反応を持つ子供たちが生まれるんだ。

アメリカでのCOVIDのガイダンスに対する反発の理由の一端がここにあると思う。医学的な観点から、人間の体についてワイらはほとんど何も知らない。科学否定主義は大きな問題だけど、医学に応用される反復的な科学的手法が失われて、医者がただ「これは死ぬぞ、やるな」と言うだけのように思えるんだ。

当時でも、免疫システムについて十分な知識があれば、それがひどい考えだとわかったはずだろ。バカども。

科学を信じろって言うけどな(笑)

生後4ヶ月で、潜在的なアレルゲンをすべて導入することを推奨してるらしいぞ。赤ちゃんの頃のアレルギー反応は非常に軽度で、本当に致命的なのは年長の子だけ。せいぜい発疹が出る程度で、親にとっては怖いけど、完全に安全。

科学的根拠はないけど、赤ちゃんのうちにピーナッツを食べれば、ピーナッツアレルギーを防げるってずっと思ってた。当然のことのように感じる(笑)。

コメント