どんな話題?

マルコ・ポーロは、「マルコ・ミリオーネ」と呼ばれた男。これは、彼がクビライ・ハーンの富を語り続けたことに由来するあだ名だそうです。

当時のヴェネツィア人にとって、東方の富は信じがたいものだったのでしょう。しかし、彼の旅行記は、後の探検家たちに大きな影響を与え、未知の世界への扉を開いたことは間違いありません。

最近、ふと、イタリア人の友人が言っていたのを思い出しました。「イタリア以外に旅行する価値がある場所なんて、どこにもないよ!」って。もしかしたら、マルコ・ポーロが帰国した時も、こんな雰囲気だったのかも…なんて想像しちゃいました。

でも、もしポーロが現代に生きていたら、SNSで「#旅スタグラム」とか投稿して、バズってたかも…!時代が違えば、評価も変わるってことですね。

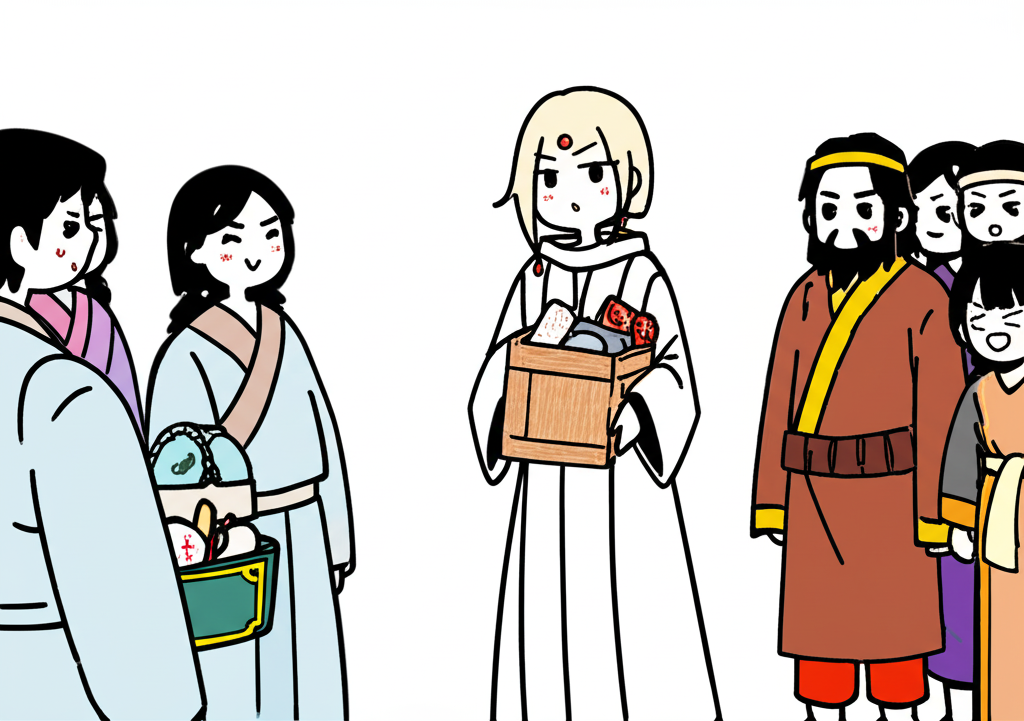

マルコ・ポーロがアジアの富を吹聴して帰国すると、ヴェネツィアの人々は彼を嘲笑し、「マルコ百万長者(Messer Marco Milioni)」とあだ名した。

マルコ・ポーロがアジアの富を吹聴して帰国すると、ヴェネツィアの人々は彼を嘲笑し、「マルコ百万長者(Messer Marco Milioni)」とあだ名した。

みんなの反応

あー、それが彼のラップネームなのね。

元祖「なんだ金持ち自慢かよ!」ってやつだな。

>15世紀の人文主義者ジョヴァンニ・バッティスタ・ラムージオによると、彼はヴェネツィアに戻った時、クビライ・カンの富は何百万にもなると言い続けたため、同胞からこのニックネームを贈られた。正確には、彼はメッセル・マルコ・ミリオーニ(マルコ百万長者様)と呼ばれた。

「うおおお、中国だ! 中国すげええええ! 土地も広くて人口も多いから労働力もタダみたいなもんだ! どうするかって? 資源を活かして市場を席巻する? 世界のトップに躍り出る? 資本主義と共産主義のミックスで欧米に脅威を与える? ありえねーから。マルコ、どっか行けや」

結局、彼は最後に笑ったんだよ。

*こうして西洋は中国を過小評価するようになったのさ。*

そして有名な侮辱が生まれた。「そんなに好きなら結婚でもしろよ?」ムレヘヘヘ。

元祖オタク。

いかにも「留学帰り」って感じだな。

彼がまさか、世界中のプールでその名が不滅になるなんて、誰も知らなかったんだ。

マルコ・ミリオーニ、響きがイカしてる。

トランプなら言いそうだな。

そして彼らは「水を得た魚」と叫んだんだな。

1800年まで、中国は世界で最も豊かな国だったんだぜ、ぶっちぎりでな。その後、西洋が侵略して、中国人にアヘン中毒を強制したんだ。今でもちょっと根に持ってると思うわ。

へー、つまり留学かぶれは千年も前からウザかったんだな。

元祖留学帰りキッズ。「もうバルセルロナの話は聞き飽きたんだよ!」

昔から人間は機知に富んでて、クソ野郎だったって証拠だな。

マルコ・ポーロの同時代の人々が彼を嘘つきだと思ったことの一部が、最近の人々を彼が本当に知っていたと思わせているんだな。

カイリー・ビリオネア・ジェンナー。

そしてヨーロッパは略奪を始めるわけだな。

ふむ…これはどのマニングの出版物だ?

最初のオタク

つまり、彼がその後のヨーロッパの略奪の原因を作った男ってわけか。

親父と叔父と一緒に旅立った時、彼はまだ17歳だったんだぜ。ようやくイタリアに戻った時、彼は41歳になってた!

Wikipediaの記事を読んだことのある人なら知ってると思うけど、彼はクビライ・カンの富を自慢してたんだよ。彼は物質主義的で、からかわれたんだ。

元祖ギャップイヤー。「え、タイとカンボジアをバックパッカーで回ったことないの?マジでやるべきだよ、マジで心が豊かになるから、この象柄パンツ見てよ」

またオタクかよ!

イタリア以外の場所に行く価値があるってイタリア人に言ったら、今でも同じ反応されると思うわ。

意味がわからん。アジアは絹の貿易(それに陶器や茶も)でヨーロッパから金を巻き上げ続けてたんだぞ、千年間くらい。西側の金流出は深刻で、アウグストゥス帝がそれについて書いたはずだ。文字通りシルクロードは、その存在期間の95%において、旧世界で最も重要な交易路だったんだぞ。

アジアの富?お前、当時のヴェネツィアやフィレンツェがどんなだったか知ってんのか?中国の皇帝は巨大な石造りの宮殿に住んでたが、ヴェネツィアの商人は大理石と金でできた宮殿に住み、家族の肖像画を巨匠に描かせ、客をもてなすためにカーニバルを開いたんだぞ。

マルコ!

マジかよ、マルコ・ポーロなんて実在しなかったってのがほぼ定説じゃん。

マルコ・ポーロ中国旅行:懐疑と検証

“`htmlマルコ・ポーロの中国旅行:懐疑論と検証

インターネット上には、マルコ・ポーロがアジアの富を大げさに語りすぎたため、ヴェネツィアの人々が彼を嘲笑したという逸話が散見されます。この逸話を起点に、マルコ・ポーロの中国旅行に対する懐疑論を掘り下げ、歴史的な検証を試みます。

マルコ・ポーロと『東方見聞録』

マルコ・ポーロは13世紀に中国(当時の元)を訪問し、帰国後、獄中で著述されたとされる『東方見聞録』によってヨーロッパに東洋の存在を広く知らしめました。この書物は、中国の豊かな文化、洗練された都市、巨大な富について詳細に記述されており、ヨーロッパの人々にとって衝撃的な内容でした。

懐疑論の根拠

しかし、『東方見聞録』の内容は、その信憑性について長年にわたり議論の対象となってきました。懐疑論の主な根拠としては、以下の点が挙げられます。

- 詳細すぎる記述: マルコ・ポーロが17年間も中国に滞在したにもかかわらず、中国語を話せなかったという説や、喫茶の習慣、纏足の風習など、当時の中国社会において重要な事柄が記述されていない点が指摘されています。

- 他の史料との矛盾: 当時の中国側の史料や、他の旅行家の記録との間で矛盾が見られる場合があります。

- 記述の誇張: 東洋の富や壮大さを強調するため、記述が誇張されている可能性が指摘されています。

懐疑論への反論と検証

一方で、懐疑論に対する反論も存在します。

- 情報伝達の限界: 『東方見聞録』はマルコ・ポーロ本人が執筆したものではなく、獄中で彼の証言に基づいてルスティケロという人物が記録したものです。そのため、情報伝達の過程で誤りや誇張が生じた可能性は否定できません。

- 異文化への無理解: ヨーロッパ人にとって当時の中国文化は非常に異質であり、理解が困難な側面も多くありました。記述の欠落は、必ずしも訪問自体を否定するものではありません。

- 考古学的証拠: 近年の中国における考古学的調査によって、『東方見聞録』に記述された都市や習慣の一部が裏付けられる事例も出てきています。例えば、当時の中国で使用されていた紙幣の存在は、考古学的発掘によって確認されています。

統計的な視点

マルコ・ポーロの記述の信憑性を統計的に検証することは困難ですが、例えば、彼が記述した都市の規模や交易量について、当時の中国の人口統計や経済規模の推定値と比較することで、ある程度の妥当性を判断することができます。ただし、これらの統計データ自体も推定に基づくものであり、絶対的な証拠とはなりえません。

結論

マルコ・ポーロの中国旅行に対する懐疑論は根強く存在しますが、『東方見聞録』が完全に虚偽の物語であると断定することもできません。情報伝達の限界や異文化への無理解、そして記述の誇張など、様々な要因が絡み合っていると考えられます。今後の考古学的発見や歴史研究によって、マルコ・ポーロの中国旅行の実態がより明らかになることが期待されます。

コメント