村人たちは、野生の雌トラに敬意を払い、葬儀を執り行った。彼女は16年間彼らと共に暮らし、誰一人として襲うことはなかった。彼女は「ペンチの女王」としても知られていた。

どんな話題?

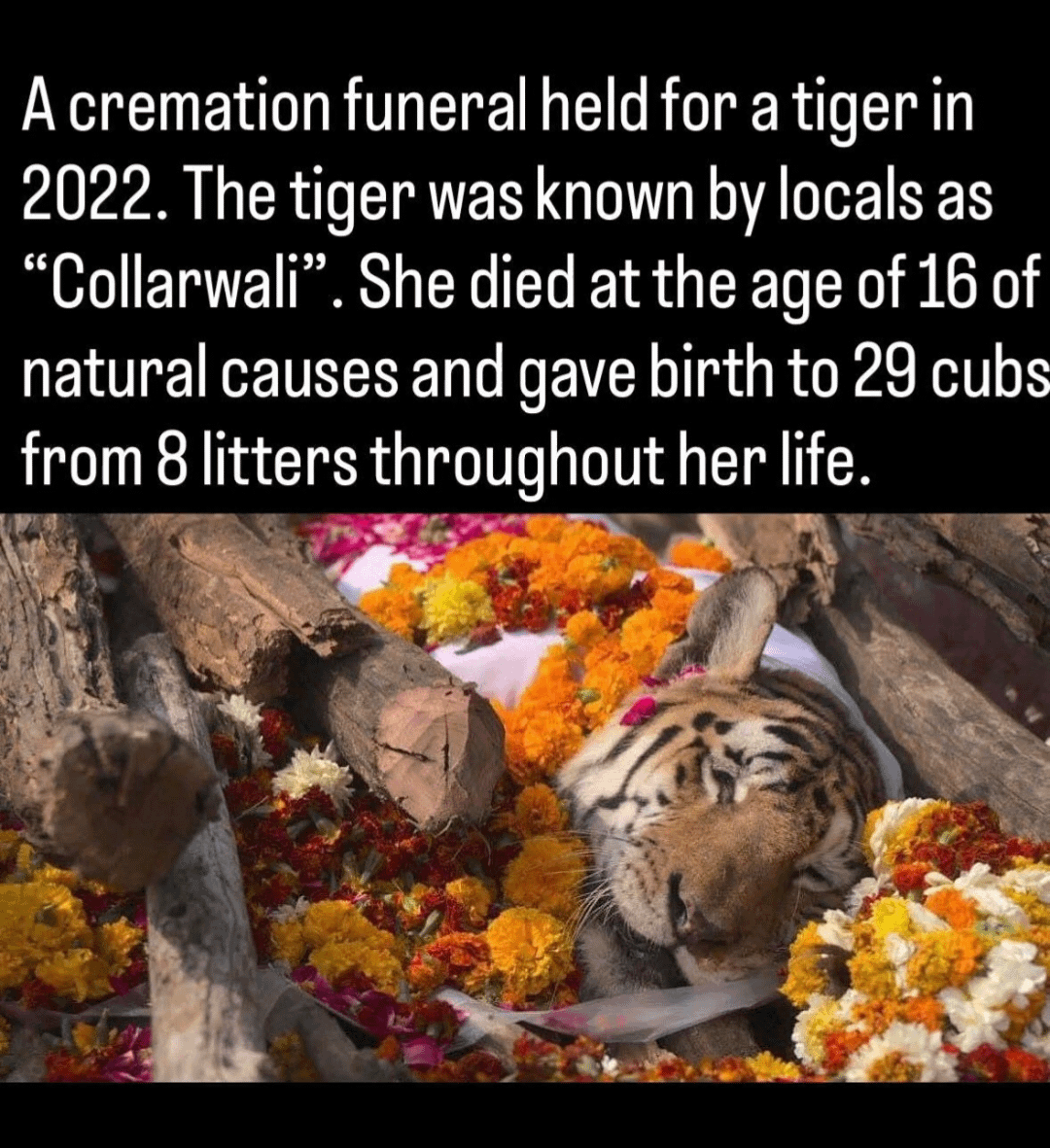

インドのペンチ国立公園で、初めて発信機付き首輪を付けられたメスのトラ「カラーワリ」が、16歳という天寿を全うしました。トラの寿命は通常10~15年と言われており、まさに大往生。ネット上では「伝説よ、安らかに」とその死を悼む声が多数上がっています。

カラーワリは英雄的な存在として、多くの人々に愛されていました。まるで地域の守り神のように慕われていた彼女の姿は、私たちの心にいつまでも残るでしょう。土に還るという選択肢も、また一興かもしれませんね…。

ふと、小さい頃に読んだ絵本を思い出しました。森の動物たちが、仲間を失った悲しみを乗り越え、新たな命を育んでいく物語。カラーワリの死も、ペンチ国立公園の豊かな生態系の一部となり、新たな命へと繋がっていくのかもしれません。そんな命の循環を感じさせてくれるニュースでした。

インドの村で16年間共存した野生の雌トラ「ペンチの女王」が死に、村人が弔い合戦として葬儀を執り行った。彼女は誰一人襲わず、村人に敬愛されていた。

みんなの反応

ペンチ国立公園で初めて無線首輪をつけたトラか。だから名前が「首輪ちゃん」(Collarwalli)なのかw

トラの寿命って大体10~15年くらいだろ?16歳ってマジで大往生じゃん。

へー、面白いな。ナイジェリアのイデミリのコミュニティでは、同じようなことがニシキヘビで存在してるんだって。村人を傷つけないし、もし間違って殺しちゃったら、立派な葬式をするんだと。

一瞬、彼女の口のすぐ前にある布切れが魚に見えたわ。あっちの世界に行くまでの腹ごしらえかな、ってw

どんな文化にも埋葬の伝統があるのは知ってるし尊重するけど、火葬は貴重な有機物が無駄になって二酸化炭素になるだけな気がするんだよな。埋葬の方が土壌や生態系にとってずっと良いし、地球が体を取り戻して栄養/エネルギーを再統合して、サイクルを完了させるじゃん?

トラ弔い合戦:動物・文化・死が織りなす共存の難しさ

「村人が野生のトラに弔い合戦!?16年共存、女王の死に涙」というニュースは、**動物**、**死**、**文化**という3つのキーワードが複雑に絡み合った、非常に興味深い事例です。この記事を深掘りし、統計や分析を交えながら、これらのキーワードが織りなす関係性を解説していきます。

まず、**動物**と**文化**の関係についてです。動物は単なる生物としてだけでなく、特定の文化において特別な意味を持つ存在となることがあります。例えば、記事に登場するトラは、16年間村人と共存し、「女王」と呼ばれるほど特別な存在として認識されていました。これは、トラが単なる野生動物ではなく、村人たちの生活、信仰、そして文化の一部として組み込まれていたことを意味します。世界各地を見ても、特定の動物が神聖視されたり、トーテムとして崇拝されたりする例は枚挙にいとまがありません。これらの動物は、その文化において、権力、豊穣、知恵など、様々な象徴的な意味を持つことがあります。文化人類学的な視点から見ると、動物と人間の関係性は、その社会の価値観や世界観を反映する鏡と言えるでしょう。

次に、**死**というキーワードについてです。動物の死は、人間にとって様々な感情を引き起こします。ペットの死に対する悲しみは言うまでもなく、野生動物の死もまた、その動物との関係性や文化的な背景によって、様々な形で表現されます。今回のケースでは、トラの死に対して「弔い合戦」という行為が行われました。これは、単なる復讐心だけでなく、トラへの敬意や愛情、そして喪失感の表れとも解釈できます。葬儀や弔いの形式は文化によって大きく異なりますが、動物の死に対する弔いを行う文化は決して珍しくありません。例えば、一部の地域では、狩猟によって命を奪った動物に対して、感謝の意を込めて儀式を行うことがあります。

そして、これらのキーワードが絡み合った今回の事例を、統計的な視点から見てみましょう。近年、**動物**と**人間**の共存が難しくなる事例が増加傾向にあります。地球温暖化や環境破壊によって、野生動物の生息地が狭まり、人間との接触が増加していることが原因の一つです。 WWF(世界自然保護基金)などの国際的な保護団体は、野生動物と人間の衝突を減らすための様々な取り組みを行っていますが、その効果はまだ十分とは言えません。このような状況下では、今回の事例のように、長年にわたって共存関係を築いてきた動物が亡くなった場合、地域住民の感情的な反発が強くなる傾向があります。

最後に、今回のニュースから得られる教訓は、**動物**と**人間**の関係性は、単なる生物学的な関係性にとどまらず、**文化**や感情、そして歴史が深く関わっているということです。野生動物の保護を進めるためには、地域住民の感情や文化的な背景を理解し、共存のための具体的な対策を講じる必要があります。そのためには、生態学的な知識だけでなく、文化人類学や社会学的な視点も不可欠です。

今回の「村人が野生のトラに弔い合戦!?」というニュースは、**動物**、**死**、**文化**という3つのキーワードを通じて、**人間**と**動物**の関係性の複雑さ、そして共存の難しさについて深く考えさせられる事例と言えるでしょう。

インドの村で16年間共存した野生の雌トラ「ペンチの女王」が死に、村人が弔い合戦として葬儀を執り行った。彼女は誰一人襲わず、村人に敬愛されていた。

インドの村で16年間共存した野生の雌トラ「ペンチの女王」が死に、村人が弔い合戦として葬儀を執り行った。彼女は誰一人襲わず、村人に敬愛されていた。

コメント