どんな話題?

職場の薬物検査に関する話題は、何かと笑いや皮肉がつきもの。多くのコメントが、検査の必要性やプライバシーへの侵害に疑問を投げかけています。中には、検査施設自体が従業員の個人的な行動に干渉すべきではない、という意見も。

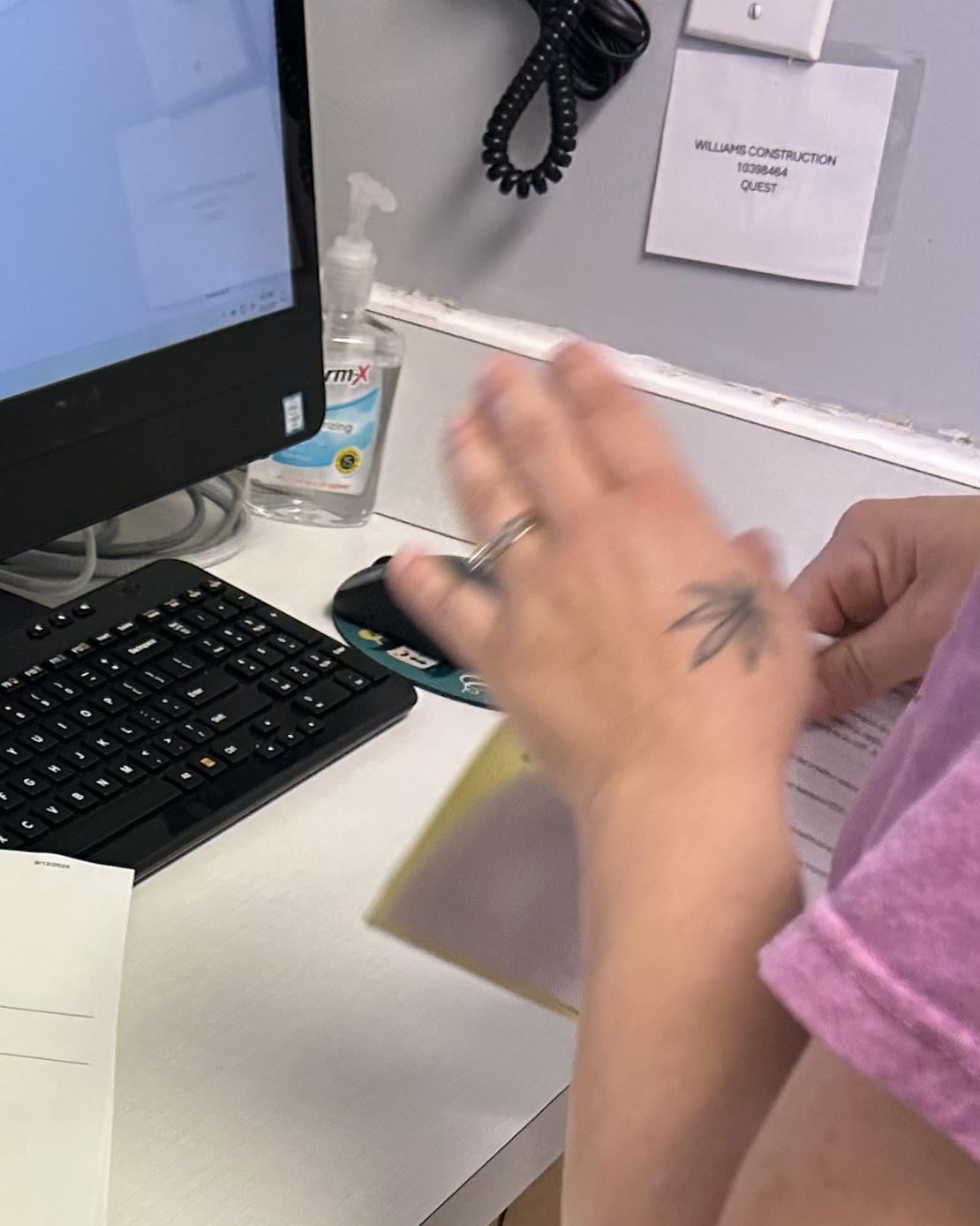

一方で、薬物検査員の女性が、検査対象の薬物である大麻の葉のタトゥーを入れているというエピソードも。まるでスパイ映画のようですが、これには「プロの仕事人だ!」という声や、「仕事熱心なのか?」という疑念など、さまざまな反応が上がっています。

ふと、以前テレビで見たドキュメンタリーを思い出しました。とある企業の社長が、社員の創造性を高めるために、なんとマイクロドーズを推奨していたんです! もちろん合法的な範囲内で、ですが。今回のタトゥーの女性も、もしかしたら「創造性」を追求しているのかも…? そんなことを考えると、なんだかクスっとしてしまうのでした。

薬物検査担当者の手にマリファナの葉のタトゥーがあったというReddit投稿。検査を受ける側にとっては、少しばかり皮肉めいた光景だったようだ。

薬物検査担当者の手にマリファナの葉のタトゥーがあったというReddit投稿。検査を受ける側にとっては、少しばかり皮肉めいた光景だったようだ。

みんなの反応

薬物検査とタトゥー:見た目と公平性

“`html職場における薬物検査とタトゥー:見た目と公平性のジレンマ

昨今、職場における薬物検査の実施は、安全確保や生産性維持の観点から一般的になりつつあります。しかし、その一方で、従業員のタトゥーに対する会社の態度が、潜在的な問題として浮上しています。今回取り上げる「薬物検査担当者さん、手にマリファナのタトゥーwww」という記事は、まさにこの問題を象徴する事例と言えるでしょう。この記事をきっかけに、薬物検査とタトゥーという一見無関係な要素が交差する場所で発生する、倫理的、法的、社会的な問題について深掘りしていきます。

まず、薬物検査の目的を確認しておきましょう。職場における薬物検査は、従業員の薬物使用の有無を確認することで、業務中の事故防止、企業イメージの維持、法規制の遵守などを目指します。検査方法は尿検査、毛髪検査、血液検査などがあり、企業は業種や職種、そして社内規定に基づいて検査の種類や頻度を決定します。厚生労働省のガイドラインも存在しますが、具体的な実施方法や基準は企業の裁量に委ねられている部分が多いのが現状です。

次に、タトゥーに対する社会的な認識について見ていきましょう。かつては反社会的なイメージが強かったタトゥーですが、近年、ファッションの一部として受け入れられる傾向にあります。特に若い世代を中心に、タトゥーを入れることに対する抵抗感は薄れてきています。しかし、企業によっては、依然としてタトゥーをネガティブなものと捉え、就業規則で制限したり、隠すように指示したりするケースも見られます。これは、企業の業種や顧客層、企業文化などによって異なり、一概に判断することはできません。

さて、「薬物検査担当者さん、手にマリファナのタトゥー」という事例ですが、いくつかの問題提起を含んでいます。まず、薬物検査の公平性に対する疑念です。検査を行う側の人物がマリファナのタトゥーを入れている場合、被験者は「本当に公正な検査が行われるのか?」と疑念を抱く可能性があります。たとえ検査担当者が個人的な嗜好としてタトゥーを入れているだけで、検査結果に影響を与える意図がないとしても、被験者の心理的な負担は無視できません。

次に、倫理的な問題です。薬物検査は、個人のプライバシーに関わる非常にデリケートな情報を取り扱う行為です。検査担当者は、その職務を遂行する上で高い倫理観と責任感を持つことが求められます。マリファナのタトゥーがあることで、検査担当者の倫理観に疑念が生じる可能性があり、これは企業の信頼性を損なうことにも繋がりかねません。

さらに、法的な問題も潜在的に存在します。もし、タトゥーを理由に解雇や不当な扱いを受けた場合、従業員は差別であると訴える可能性があります。労働基準法は、思想・信条による差別を禁止しており、タトゥーが個人の思想や信条を表現するものである場合、違法となる可能性があります。もちろん、タトゥーが企業の安全衛生を脅かす場合や、顧客に不快感を与える場合は、就業規則で制限することも可能ですが、その制限は合理的かつ必要最小限でなければなりません。

では、企業はどのように対応すべきでしょうか。まず、薬物検査の実施にあたっては、検査の目的、方法、結果の取り扱いなどについて、明確な社内規定を定める必要があります。また、従業員に対して、検査の目的や手順について十分に説明し、理解を得ることが重要です。

タトゥーに関しては、一律に禁止するのではなく、企業の業種や職種、そして企業文化などを考慮して、柔軟な対応を検討する必要があります。例えば、顧客と直接接する機会の少ない部署では、タトゥーを容認する、あるいは、タトゥーを隠すことを条件に容認するなど、状況に応じた判断が求められます。

重要なのは、従業員一人ひとりの個性と、企業の秩序維持のバランスをいかに取るかということです。企業は、薬物検査の実施とタトゥーに対する姿勢について、従業員との対話を重ね、相互理解を深めることで、より良い職場環境を構築していくことができるでしょう。そして、今回の事例は、企業が多様性を尊重し、公平性を追求していく上で、重要な教訓となるはずです。

“`

コメント