どんな話題?

地球上で最もアクセスしにくい場所、それが「極点」です。特に注目されるのが、南太平洋に位置する「ポイント・ネモ」。陸地から最も遠く離れた場所であり、廃棄された人工衛星の墓場としても利用されています。

興味深いことに、国際宇宙ステーション(ISS)の宇宙飛行士の方が、地上の誰よりもポイント・ネモに近い場合があるそうです。まさに人跡未踏の地、そこにロマンを感じますね。

ただし、全ての極点が文字通り「到達不可能」というわけではありません。北極点にはクルーズ船が訪れ、ポイント・ネモへの探検ツアーも存在します。それでも、これらの場所は私たちの生活圏から遠く離れ、文字通り「ポツン」と存在しているのです。もし私が大富豪なら、年に一度飛行機でポイント・ネモまで「バビューン」と食料を買いに行くかもしれません。誰もいない場所で、ただただ「ゴロゴロ」するのも悪くないですよね。

「到達不能極」とは、水や氷、山、距離などの様々な要因で到達が困難な地球上の地点のこと。特に南太平洋の「ポイント・ネモ」は、地球上で最も陸地から遠い地点として知られている。

「到達不能極」とは、水や氷、山、距離などの様々な要因で到達が困難な地球上の地点のこと。特に南太平洋の「ポイント・ネモ」は、地球上で最も陸地から遠い地点として知られている。

みんなの反応

到達不能極:地理・統計・心理

「到達不能極」という言葉を聞いたことがありますか? これは、まさに「<**地理**>」的な意味で、人が物理的に「<**到達困難性**>」を極めた場所を指します。記事「【絶望】地球の果て「到達不能極」がヤバすぎ…一番遠い場所は〇〇だった」をテーマに、この「遠隔地」に潜む地理学的、統計的、そして心理的な側面を掘り下げていきましょう。

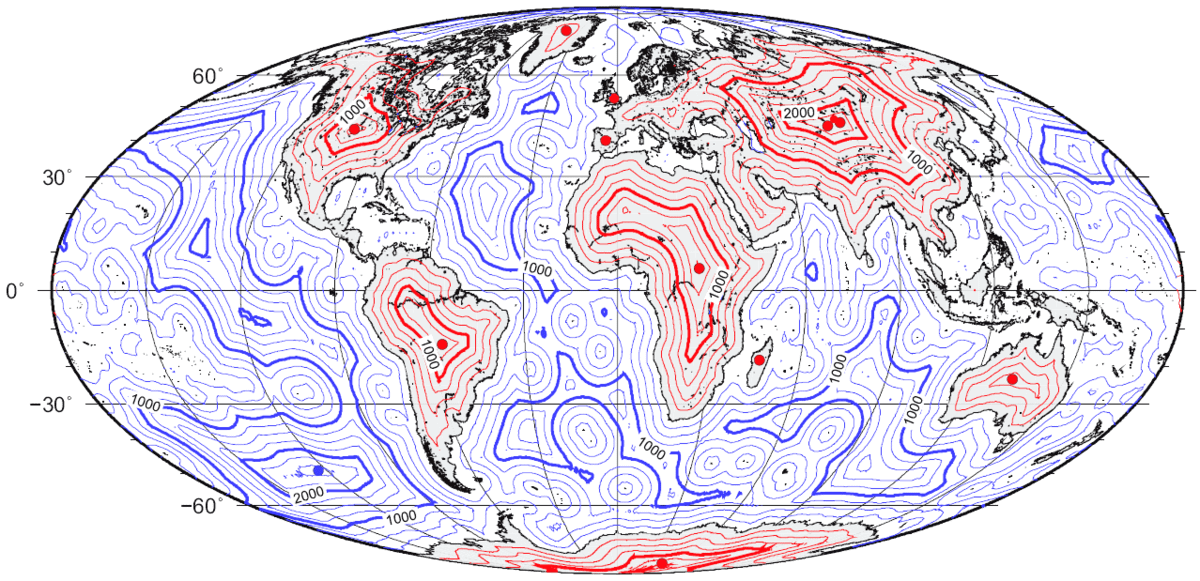

到達不能極は、その名の通り、最も遠い場所です。ただし、「最も遠い」という定義は様々で、南極大陸のように海岸線から最も遠い点、あるいは陸地から最も遠い海洋上の点などがあります。それぞれの極を特定するためには、複雑な<**地理**>空間の計算が必要となります。例えば、南極点の到達不能極は、ロシアの研究者によって発見されましたが、その後、より正確な測定によって場所が修正されるなど、その確定には紆余曲折がありました。

到達困難性の背景には、いくつかの要因が絡み合っています。一つは単純な<**距離**>です。遠ければ遠いほど、輸送手段や食料、燃料などの補給が困難になります。二つ目は<**地形**>です。山岳地帯、氷河、砂漠などは、移動を著しく妨げます。特に南極大陸は、極寒の気候に加え、厚い氷床に覆われているため、到達は極めて困難です。三つ目は<**政治的・社会的要因**>です。紛争地域や政治的に不安定な地域は、安全上の問題からアクセスが制限されることがあります。また、先住民族の居住地への配慮も重要です。

統計的な側面から見ると、到達不能極への到達者数は極めて少ないと言えます。例えば、南極点の到達不能極は、南極点自体よりもはるかに到達者数が少ないと推定されています。これは、南極点には各国が研究基地を設けており、比較的アクセスしやすいのに対し、到達不能極には、特別な調査隊や冒険家しか訪れないためです。過去の探検の記録や、研究論文の引用数などを分析することで、ある程度の統計的な傾向を把握することができます。

到達不能極は、<**地理**>学的な興味だけでなく、人間の心理にも影響を与えます。 人は、本能的に未知の世界、未踏の地への憧れを抱きます。到達不能極は、その最たる例であり、人間の探求心、征服欲を刺激します。しかし、同時に、その<**到達困難性**>は、人間の無力さ、自然の脅威を思い知らせるものでもあります。記事のタイトルにある「絶望」という言葉は、そうした両義的な感情を表しているのかもしれません。

近年、技術の進歩により、到達不能極へのアクセスは以前よりも容易になってきています。しかし、依然として、多くの困難が伴います。ドローンや人工衛星などの利用により、遠隔地の状況をより詳細に把握することが可能になりました。また、新しい輸送手段や、寒冷地での活動に適した装備の開発も進んでいます。しかし、そうした技術の進歩も、環境への影響を考慮しながら慎重に進める必要があります。

最後に、到達不能極は、地球という星の<**遠隔地**>の象徴であると同時に、人類の探求心と技術力の証でもあります。今後、さらに多くの人がこれらの場所に到達し、新たな発見をもたらすことでしょう。しかし、その際には、自然への敬意を忘れず、持続可能な方法で探求を進めていくことが重要です。

コメント